1853年の最初のペリー来航の記事の後に『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』に掲載されたのは、クリミア戦争でロシアに宣戦布告したイギリスは、日本に進出しているロシアを追い出さなければいけない、第2回目のペリー来航でアメリカが達成したことをイギリスも追わなければいけないという論調の記事(1854年9月)です。

1854年9月16日:「香港と上海」((注1), p.7)

南京と上海の他に、ジョン卿は日本訪問を希望している。ロシアが日本に行って、ある種の条約締結に成功したと報告されている。ロシアのコリアにおける植民は間近で、ロシアにとって日本との友好関係を確立することは最重要課題である。戦争が布告された今、我々はロシアをこの地域から追い出さなければならない。我が提督はイギリスがこの地に向かう途中だと言った。

アメリカは日本が彼らの排他的反社会的慣習を多少ゆるめるよう説得した。アメリカは正しい原則に則って日本に働きかけるために行ったのである。アメリカは礼儀をもって受け入れられた。アメリカは日本に鉄道の完全な模型を持って行った。エンジンも車両も必要な付属品すべてである。長さは1マイル(1.6km)で、日本が許可したので、海岸に敷いて、電信装置をつけた。これを見に数千の日本人が集まった。日本人はこれらの現象に驚嘆した。ヤンキーたちは、群衆の中で最も知性が高そうな数人に、エンジンと電信の操作方法を教えた。喜んだ日本人は1週間以上も、昼夜を問わず、休みなく動かし続けた。まるで新しいおもちゃに飽きることを知らない子どものようだった。

アメリカがこのような巧みさとエネルギーを使ったことは称賛に値する。この通商によって大きな利益を得るまでに飛躍するだろう。しかし、アメリカがその独占を享受するままにしてはならないし、彼らはそんな期待もしていない。とは言っても、彼らが先陣を切ったのであり、アメリカはどの国とも、あるいは全ての国と競争する用意は出来ている。

『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』には、この後、第2回目のペリー来航で、提督が日本から持ち帰った品々の紹介記事が掲載されています。ペリーが艦隊を江戸に向かわせようとすると、日本人側が刀を差し出して、自分を切ってくれ、そうすれば、切腹せずに済むし、家族に対する不名誉や家族の死を避けることができると言ったと記述され、ペリーは船を戻し、武士たちは切られずに済んだと述べた後、突然、日本の銅貨は素晴らしいと、天保通寳の挿絵が掲載されています。

東アジアにおけるクリミア戦争

上記の記事で「戦争が布告された今、我々はロシアをこの地域から追い出さなければならない」という点は、1853年10月に始まったオスマントルコとロシアの間のクリミア戦争に英仏が参戦し、1854年3月にロシアに対し宣戦布告したことを指すのでしょう。

クリミア戦争と当時の日本がどう関係しているのかという疑問に答えてくれた研究書があります。『帝国主義のコンテクストにおけるクリミア戦争:1854-1856』(アンドリュー・ラス著, 2015, (注2))です。この本をもとに、日本をめぐるイギリス・ロシアの駆け引きを概観します。

当時、ロシアは「強欲なイギリスがカムチャッカを征服し、中国と日本の沿岸を支配し、ロシアを太平洋から引き剥がす」(p.113)と恐れ、一方、英仏連合軍はロシアの拡張主義を警戒していました。ロシア海軍の太平洋指揮官、プチャーチン海軍中将に率いられたロシア艦隊は1853年8月に長崎に来航します。ロシア政府はペリー来航の前から日本に艦隊を送ることを計画していましたが、1ヶ月ほど遅れをとったことになります。ロシア艦隊は準備万端で、特にフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトがロシア外務省のアドバイザーとして、日本との交渉にベストなアプローチを助言し、日本を刺激しないように長崎に来航するなどしたことは大きかったといいます(p.146)。1855年2月に下田で日魯通好条約を調印するまで、4回日本に来航しますが、1回目の長崎来航時にクリミア戦争が勃発し、プチャーチンは日本からの回答を待たずに、10月23日に出港します。英仏側はロシアが条約を勝ち取らずに日本を出たことを嘲笑ったと、著者ラスはフランス防衛アーカイブの文書を引用して指摘しています(p.146)。しかし、日本側は別の見方をしていたと、伊豆韮山の代官江川英龍の言葉を引用しています。これはラスが依拠した三谷博著『ペリー来航』(注3)の英訳からの抜粋ですから、現代日本語で訳します。

ロシアは今まで丁寧だったと同じくらい、どこまでも粘り強い恐れがあります。もし拒否されたら、アメリカと同じ立場に置かれ、我が聖なる国は前にも後ろにも敵を持つことになりましょう。これは受け入れがたいので、ロシアに通商を許可する条約を締結すべきです。(中略)これが現在の世界情勢に基づいた私の愚見であります。(p.147)

ラスはこの後、ロシアとの交渉に当たった川路聖謨の日記から引用して、日露の交渉役の対応を比較しています。これはプチャーチンが3回目の交渉のために下田に来航した時のことで、川路の「下田日記 第一回下田行」掲載の安政元年11月29日(1855年1月17日)の日記です。なお、ラスも『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』も西暦で記していますし、21世紀の私たちには西暦の方がわかりやすいので、原典の旧暦の後に西暦を付します。

まず、ラスの記述(p.147)を訳し、原典をその下に記します。

ラス(注2):一方、勘定奉行で全権委員の中心だった川路聖謨は日記の中でこう打ち明けている。ロシアは1689年のネルチンスク条約調印以来、「明らかに大国になり」、航海術の能力を「日夜」改良してきた。[出典:川路聖謨『長崎日記・下田日記』1855年1月17日]

川路(安政元年11月29日、(注4), p.170):魯戎は其時[二国会盟=ネルチンスク会盟]よりは遥に又大国と成りて、且つ航海のこと、其時よりは雲壌を隔てたり。

ラス:川路は「フランスのナポレオンという者が大戦を始め」、一時的にロシアを負かした後、日本が「惨事を免れた」と認めているが、彼は「(日本の)国土には限りがあるが、野蛮人の欲望には限りがない」と評している。

川路:文化のはじめ、既に大事に及ばんとせしかど、幸いにまぬがれたり(フランスのボナパルテと申し候者、大戦争を仕かけ、魯西亜一旦は敗北して、其国都迄奪われたり。文化十二年の事也)。(中略)地にかぎり有りて、夷人の欲にかぎりなし。恐るべき事也(pp.170-171)。

日本が「惨事を免れた」事件は、文化元年(1804)ロシアのレザーノフが長崎に来航し、通商を求めたが拒否されたため、威嚇のために1806〜1807年に樺太・択捉を襲撃した事を指すと、『長崎日記・下田日記』の注に記されています。しかし、ラスは解説していないので、英語圏の読者には引用箇所の意味がよくわからないかもしれません。レザーノフは襲撃事件を計画はしましたが、その前に病死してしまい、実行したのは部下だったそうです。レザーノフの『日本滞在日記:1804-1805』は日露関係の真相が書かれていたため、1994年まで190年も公開されなかったといいます(注5)。

イラストレイテッド・ロンドン・ニュースで伝えられた安政東海地震

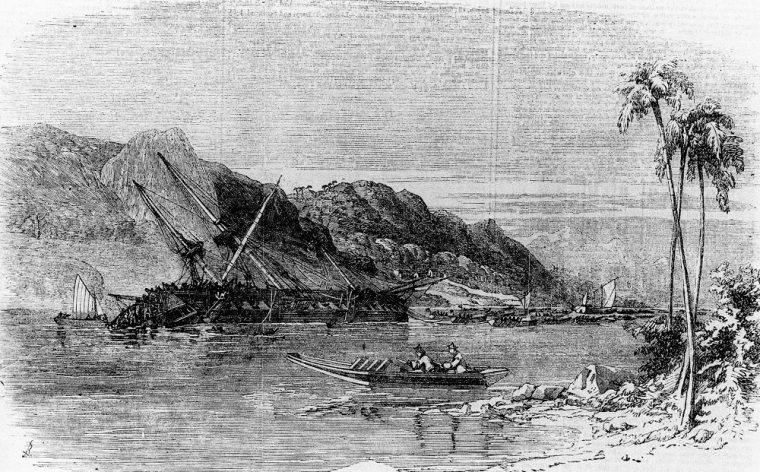

川路とプチャーチンは3回目の日露交渉会議を嘉永7年11月1日(1854年12月20日)に下田で始めますが、その3日後の11月4日(12月23日)にマグニチュード8.4(注6)の地震に見舞われます。ロシア一行が経験した地震の様子が『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』(1856年1月5日号)に「日本の地震」という見出しで、1854年12月23日にロシア艦ディアナ号の乗組員が経験したこととして報告されています。繰り返し襲う津波に翻弄される様子ですが、まだ「ツナミ」という言葉はなく、「大波」という表現で、どんな破壊力を持っているかが記されています。

この地震に際して、日露が助け合った様子が『日露友好150周年記念特別展「ディアナ号の軌跡」報告書』(注7)に記されています。川路とプチャーチンは地震の対応をしながらも、13日後には外交交渉を再開しています。川路の『長崎日記・下田日記』を『百代の過客—日記に見る日本人—』で取り上げたドナルド・キーンは、この地震でロシア側が見せた人道的支援を目の当たりにした川路の日記には、「魯戎」(ロシアの野蛮人)という言葉が「魯人」に代わられたと指摘しており(注8)、ラスも紹介しています(p.148)。

この指摘を確認しようと、『長崎日記・下田日記』に記載されている「魯人」と「魯戎」の使われ方を調べてみたところ、必ずしも地震の前は「魯戎」で、地震後は「魯人」に代わったわけではないことがわかりました。ロシア人を意味する語の初出は、川路が長崎に到着した翌日、嘉永6年12月9日(1854年1月7日)に江戸より届いたプチャーチンからの日露の国境問題と通商問題の交渉開始を催促する書簡について述べている箇所です。確かに「魯戎」が使われています。でも、その3日後に「魯西亜人共」、5日後は「魯戎」と「魯人」の混用などが続きます。傾向としては、ロシア側が無理難題を主張していると感じた時は、「魯戎共殊の外六カ敷き事共申出候て」(12月15日)などの使い方をしているようですが、統一はされていません。「魯戎使節」(12月14日)、「魯西亜使節」(12月18日)などの混用の後は、「魯人と対話」などが続きます。下田到着後、地震までの13日間も「魯戎」の方が多いにしても、「魯人」も使われています。地震の後は確かに「魯人」使用の方が多いようですが、「魯戎の布恬廷[プチャーチン]」(安政元年12月8日、1855年1月25日)とも表現しています。ただ、この記述ではプチャーチンを賞賛しているので、逆説的な意味合いで使っているようでもあります。国境論争などお互いに譲らずに激論を戦わせるうち、大地震にあい、助け合った二人が賞賛し合うという印象的な文章なので、以下に引用します。

再びおもえば、魯戎の布恬廷は、国を去ること既に十一年(航海三十年に及ぶといいき)、家を隔つること一万里余、海濤の上を住家として、其国の地を広くし、其国を富まさんとしてこころをつくし、去年巳来は英・仏二国より海軍を起して魯国と戦い、彼も海上にて一たびは戦いけん、長崎にて見たりし船は失いて、今は只一艘の軍艦をたのみにて、三たび、四たび日本へ来りて、国境のことを争い、この十一月四日をはじめにて、一たびつなみに逢い、再び神のいぶきに挫れて、艦は深く千尋の海底に沈みたり。(中略)常には布恬廷などいいて、罵りはすれど、よくおもえば、日本の幕府、万衆のうちより御騰[登]用ありて、かく御用いある左衛門尉などの労苦に、十倍とやいわん、百倍とやいわん、実に左衛門尉などに引競ぶれば、真の豪傑也。(pp.181-182)

「左衛門尉」というのは、川路聖謨の任官後の称号ですから、プチャーチンに比べたら自分の苦労など比べものにならないと賞賛している文章を家族に送ったようです。この中で、クリミア戦争にも言及しています。

川路聖謨の『長崎日記・下田日記』

『長崎日記・下田日記』には興味深いことがいくつも記されています。川路聖謨はプチャーチンの2回目の長崎来航時に幕府の全権委員に選ばれ、嘉永6年10月30日(1853年11月30日)に江戸を出発して、12月8日(1854年1月6日)に長崎に到着します。当時53歳の川路が碓氷峠越えで、「途中日暮れかかりたれば、飛ぶが如くに歩行したるに、案内の手代坂みちにて息切れて、途中にへたばりたり」(1853年12月4日、p.8)と自慢気に書いています。その後に、自分が元気な理由を、普段から「甲冑歩行」しているからだと述べています。注釈によると、弘化3年(1846)頃から日課として励行している身体鍛錬法で、彼の奈良奉行時代(弘化3〜嘉永4/1846〜1851)の日記『寧府紀事』から引用しています。「孫子軍争篇によれば、敵陣と味方との間、三里は必ずあることなり・・・甲冑惣目かた三貫目位にて、二尺三寸に壱尺三寸の脇差をさし、三里歩行し、馬にて五里往来せねば、武士の役は立たずとしるべし」。約11kgの甲冑をつけ、70cmと40cmの脇差をさして、約12km歩けと言っているので、ある程度は日常的に実行していたのでしょう。

また、熊谷通過の11月1日(1853年12月1日)に「大いにさむし。往来の打水氷たり。四十度位なるべし」(p.6)と初めて温度の記述が始まり、その後度々温度が記されています。これは華氏温度で、摂氏4.4度です。注釈によると、寒暖計を携帯していたらしい事、寒暖計所持の初見は天保11年(1840)なので、その頃入手かとされています。ドナルド・キーンはこの日記が日々の温度を記録した日本で最初の日記だと指摘していますが、天保11年に佐渡奉行だった時の日記『島根のすさみ—佐渡奉行在勤日記—』にも温度が記されているので、こちらが最初かもしれません。

川路聖謨はペリー来航の時に、徳川斉昭に「ぶらかし策」という海防策を述べて、斉昭の信用を得たといいます。日本側から確固たる意思表明をせずに、回答を引き延ばし、外国が退去するのを待つという策です。プチャーチンとの交渉では、国境に関して主張をしながら、粘り強く交渉を続ける様が日記から窺えます。安政元年12月21日(1855年2月7日)に調印された日魯通好条約(日露和親条約)は、「日露間の国境を択捉(エトロフ)島と得撫(ウルップ)島の間とすること、樺太(カラフト)島には国境を設けずに、これまでどおりの両国民の混住の地とすること」「双務的な領事裁判権」(注9)が規定されました。

慶応4年3月15日(1868年4月7日)が江戸開城と聞いた当日、川路聖謨は自尽します。68歳でした。

注

| 注1 | Terry Bennett (編), Japan and the Illustrated London News: Complete Record of Reported Events 1853-1899, Global Oriental, 2006. |

|---|---|

| 注2 | Andrew Rath, The Crimean War in Imperial Context, 1854-1856, Palgrave, 2015. |

| 注3 | 日本歴史学会(編)三谷博『ペリー来航』吉川弘文館、2003, p.147. |

| 注4 | 川路聖謨著、藤井貞文・川田貞夫(校注)『長崎日記・下田日記』、平凡社、昭和43年 |

| 注5 | レザーノフ著、大島幹雄訳『日本滞在日記:1804-1805』、岩波文庫、2000年、「訳者序」、pp.5-7. |

| 注6 | 防災システム研究所「安政東海地震」 http://www.bo-sai.co.jp/anseitoukai.htm |

| 注7 | 中部海事広報協会『日露友好150周年記念特別展「ディアナ号の軌跡」報告書』, 2004年. https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2004/00561/mokuji.htm |

| 注8 | ドナルド・キーン著、金関寿夫訳『百代の過客—日記に見る日本人—』下、朝日新聞社、1984年、p.274. |

| 注9 | 外務省「幕末期」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/j_russia_2005/2_1.html |