幕末に初代駐日米国総領事ハリスの要請で横浜に建てられた米兵対象の遊郭・岩亀楼と、アメリカ人の相手をさせられることを拒否して自害したとされた喜遊についての論考を紹介します。

アメリカに要求された最初の「思いやり予算」は米軍対象の「性接待所」建設

「開国」に際して、日本に殺到する米軍の兵士たちの性欲解消対策として、軍隊用に性接待所を設けろと幕府に提案したのが初代アメリカ総領事ハリス(Townsend Harris: 1804-1878)だったことは、あまり知られていません。軍隊用として日本軍が創設した慰安所の原型とも言えそうです。ハリスの給仕役をしていた下岡蓮杖(しもおか れんじょう:1823-1914)の聞き書きによると、「遊女屋設置の希望」と題した節で、ハリスが横浜に入ってくる米軍の水兵の性欲解消のための遊女屋設置を幕府に要請したことを語っています。戦後、米軍が要求し続けている「思いやり予算」の原型が、初代米国総領事が日本政府に要求した米兵用の慰安所だったと理解できます。以下は下岡蓮杖の話です。

これはもとより条約文にはないことで、談判書にも載せてないことですが、横浜開港の談判をする間に、ハルリスの希望として、奉行に内輪話をしたのは、遊女屋建設の一条でした。日本政府も早速ハルリスの希望を容れて横浜が開港になると早々、いろいろな普請作事の忙しい中に、お貸長屋というものを政府の入費で建築して、宿場女郎みたような遊女を公許しました。ハルリスもなかなかこの道にかけては訳のわかった人だというでしょうが、ハルリスがかかる希望を述べたのも、ただ、自然の人情を知って、自国の水兵達に肉欲の満足を与えようとしたのみでなく、日本の政府取締り上にも面倒の起こらぬようにと注意したのです。その希望の理由というのは、第一、船乗りというものは、二ヵ月も三ヵ月も船中にばかり生活していて、その間は女というものを見ることも出来ない。人間は賢愚貴賤の差別なく、性欲ばかりは防ぎ難いもので、これがためには往々生命を棄てるものさえある。それであるから横浜が開港になった暁、双方気心の知れぬ間はこれらの水兵などが上陸して、女欲しさに、あるいは人の妻にもかまわず手を出すことがないとも限らぬ。そんなことがあっては、日本のためにも米国のためにも面白くない。もし金銭で女を自由にすることが出来る途があれば、まったくその思いを絶つことが出来て、双方のために好都合であろうというので、我政府も早速これを聴容れたのです。(『横浜どんたく 上』(注1), pp.22-23)

CIA初代東京支局長による反論

1960年代になって、この話は「完全な中傷」だと主張するアメリカ人がいました。アーネスト・サトウや英国公使ハリー・パークスらが1872年にヨコハマで設立した「日本アジア協会」の90周年記念論文「1872年のヨコハマ」(Yokohama in 1872)に掲載されたポール・C・ブルーム(Paul C. Blum: 1898-1981)の論を抄訳します。

ヨコハマ外国人居留者の娯楽として遊郭の岩亀楼がある。西洋人が書いた初期ヨコハマに関する書物のほとんどには、この遊郭が一人の外国人領事が、名前は慎重に記されていないが、日本当局を説得して、港に殺到する手に負えない水夫、兵士、波止場ごろのために設置し、真面目な居留者を安心させてくれと言って始まったとされる。これは完全な中傷だ。日本の情報源がはっきりとこの立入禁止区域は町の最初の計画に入っていたこと;結局のところ、ヨコハマの最初の目的が、好戦的なサムライと危険な浪人が通る東海道がまたがる神奈川の条約港から外国人を離すことだったと示している。(1963, (注2), p.40)

ハリスから直接聞き、条約交渉の様子を身近で見聞していた下岡蓮杖の話と、当時の欧米人の著作の方が、戦後日本に来たブルームの見聞より信ぴょう性がありそうです。ブルーム、あるいはブルムという人物は、日米開戦直後にCIAの前身OSS(戦略情報局)に身を投じ、戦後、1947年にCIAの初代の東京支局長として赴任し、「アタッシェ[大使館員]の肩書きで、時の首相を含めた日本のそうそうたるリーダーたちとつきあっていた。しかも、自分の執事や親友[日本文学者ドナルド・キーンDonald Keene: 1922-2019]にも本当の身分を明かすことはなかった。まさに、ブルームは外交官に偽装して、完璧に近いスパイとして活躍したのである」((注3), p.251)と解説されています。CIAが自民党結党とその後の運営に資金援助をしたことは、1990年代以降、機密解除された米国国立公文書館蔵の記録で明らかにされています(注4)。

ブルームは「1872年のヨコハマ」の中で、下岡蓮杖について1ページを割いて紹介しています。「日本の最初の写真家」「ハリスの通訳兼秘書だったオランダ生まれのヒュースケンから写真術を学んだ」「攘夷志士の間で[外国人殺害後に]逮捕され処刑されることを恐れて、写真を撮って家族に送ることがはやるという非常に奇妙な理由から、成功した写真家」、「下岡は企業心に富んだ男で、1868年には横浜の吉田橋から江戸の日本橋まで馬車のバスを運行する許可を得た」「汽車が開通すると、下岡は外国人から牛を買って牛乳生産と、乳牛のブリーダーになった」((注2), pp.36-37)。

占領軍米兵のための「レクリエーションと娯楽協会」

「1872年のヨコハマ」でブルームはこの後、問題の遊郭・岩亀楼(がんきろう)について長々と述べています。岩亀楼に対するブルームの「興味と熱意」、そして、ヨコハマ遊郭の建設がアメリカ人初代総領事の発案だったことは「完全な中傷」だと激しく否定した背景に、ブルームが1947年にCIAの初代東京支局長だったことが深く関係しているようです。なぜなら、日本占領(1945年9月〜1952年4月28日)が連合国軍兵士対象の日米政府合同の「従軍慰安所」開設で幕開けし、それは19世紀の日本開国がヨコハマ遊郭建設で幕開けしたのと同じだからです。

1945年8月15日の敗戦と米軍(厳密には連合国軍)による日本占領の経緯と実情を平井和子著『占領下の女性たち』(2023, (注5))から紹介します。敗戦直後に組閣された東久邇宮稔彦(ひがしくにのみやなるひこ:1887-1990)内閣は初閣議(1945年8月17日)で「日本の婦女子を守るための『性の防波堤』の必要性を確認し」、「特殊慰安所」開設と、「特殊慰安施設協会(Recreation and Amusement Association=レクリエーションと娯楽協会、RAA)設立が指示されました。8月23日には、東京都下接客業者7団体からなるRAAが設立され、米軍が厚木飛行場に到着した28日に「大森海岸に『慰安所』第一号(小町園)を開設」しました。入場者は支給される「サック」[コンドーム]を使用することが規則でしたが、これは「突撃一番」と印された旧日本軍のコンドームだったそうです。「政府の要請からわずか十五日間で占領軍『慰安所』設置が可能になったベースには、旧日本軍『慰安所』のノウハウが生かされていた」(p.17)と評されています。

銀座のRAA本部の看板には「新日本女性に告ぐ 戦後処理の国家的緊急施設の一端として、駐屯軍慰安の大事業に参加する新日本女性の率先協力を求む」「女事務員募集。年令十八歳以上二十五歳迄、宿舎・被服・食糧全部当方至急[ママ]」(p.19)と書かれ、この看板を見た「空襲によって住居や生活の糧をなくした女性たち三十数人」が応募したと考えられるそうです。彼らがどんな目にあったかを、米国の日本研究第一人者ジョン・ダワー(John Dower: 1938-)は『敗北を抱きしめて:第二次大戦後の日本人』(原題 Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, 1999,ピューリツァ賞受賞』で、日本側の資料を使って以下のように 解説しています。

「数百名の米兵たち」が「少人数の」「ほとんど経験のない女性たち」に襲いかかるように「ところかまわず行われ、廊下でなされる場合もあった。この光景を目にした日本人による後の証言は、アメリカ文明なるものの『本性』をさらけだした、恥知らずの『動物的性交』だったと怒りをあらわにしたものが多い。当時の警察署長は、すすり泣いたと言われる」。「元タイピストで一九歳の女性は、(中略)すぐに自殺した。精神状態がおかしくなったり、逃亡した女性もいた」((注6), p.145)。

「動物的性交」というのは、動物に対して失礼です。ほとんどの動物は繁殖期に発情するので、1年に1回か2回ということですし、何よりもメスの「性的同意」がなければ「性交」できないと「鳥だって性的同意」(NHK, 2024年2月8日,(注7))がわかりやすく解説しています。人間の男だけが「1年中性欲を持ち続けて」女の同意も得ずに強姦する恐ろしい動物ということですから、「恥知らずの『人間的性交』」ということです。これが男性全体でないことは勿論ですが、戦争が多くの男性を「恥知らずの」性暴力に駆り立てるのでしょうか。

開国以降、日本人女性が、アジア・太平洋戦争中は主に朝鮮半島や中国の女性たちが「1年中性欲を持ち続けている」男たちの犠牲にされたことから、全員ではないとしても、このような男たちにとって女性は「トイレ」の役割なのかと感じてきましたが、その男たちが実際に女性を「便所・便器」と呼んでいたことを『占領下の女性たち』で知りました。「日本軍兵士たちが『慰安婦』たちを『共同便所』と称していた」、「立川の米兵たちは、パンパン[占領軍兵士相手の娼婦に対する蔑称]のことを彼らの隠語で『黄色い便器(Yellow Stool)』といい、買春行為を『黄色い便器に排泄にいく』と表現し、パンパンと腕を組んで歩くことを『足のみじかい便器をひきずってあるく』といっていた」((注5), p.55)そうです。

日本軍も米軍も女性を「便器」(“黄色い便所”=Yellow Public Restroomとも称された)とみなす点で女性蔑視を通り越して、ミソジニー(女性憎悪)の極みです。女性にはミソジニーでも、米兵、特に「一〇代の、性的体験のない兵士たち—彼らはアメリカでも女性に慣れていない—に、征服した異人種の貧しい女性たちをコントロールできることを学ばせ」、「日本人女性の代表として幻想化された『マダム・バタフライの神話』―簡単で、すぐ利用でき、寛大で、男性への要求が少なくて、優しい日本人女性像―を再確認させることになった」(p.45)と指摘されています。「未熟な田舎の男の子」が占領下の日本で「白人の男性的な征服者(white masculine conquerors)になっていった」(p.45)結果、アメリカ人青年にアメリカ新植民地主義(黄色人種を征服し、従属させる)を経験させ、日本人女性を提供する日本政府の「自発的自己従属性」と、アメリカの「新植民地主義」が「現在にまで続く長い両国の関係性の始まり」(p.57)と要約されています。

この性接待が日米協働だったことも記されています。1945年9月にGHQ軍医総監ウェブスター少将が「東京一〇万」(東京都三万三八九〇人、神奈川県八万五〇三七人、埼玉県一万八三八人)の米軍の『性処理』のために、将校、白人、黒人別に適当な場所を提供するように」(p.37)東京都衛生局予防係長に依頼しました。「地方へ進駐した米軍将校から女性の提供を求められた」という「警察官の証言も多い」とのことで、熊本では米兵30人が民家に入ろうとし、元警視正がその中の准尉に「入らぬように注意してくれと頼んだが、逆に『お嬢さんのところへ連れてゆけ』と言われて」、「彼らをトラックに収容し、焼け残っていた二本木遊郭へ案内した」(p.38)そうです。「お嬢さん」を英語で何と言ったか分かりませんが、「ムスメ」と言ったのなら、ペリー以降の開国当時の「ムスメ」(「もっと暗い日々」2-5-2参照)の逸話が欧米では生き残っていたのかもしれません。このように「『慰安所』の開設・運営は、敗戦国男性と戦勝国男性による『日米合作』」であり、北海道を含めた全国で無数開設され、東京と神奈川だけでも約26箇所に及びます(p.39)。

ソ連兵に提供された女性たち

敗戦直後から日本国内で米兵に提供された女性たちの犠牲があった頃、満州でも同様のことがありました。犠牲にされた女性たちが戦後数十年たって、ようやく実名・顔出しで当時の様子を語り始め、それを詳細にドキュメンタリー映画にした「黒川の女たち」が戦後80年目の2025年8月に公開されました。監督の松原文枝さんがビデオニュース・ドットコムで語っている内容が貴重です(注8)。

遊郭・岩亀楼

前述のポール・C・ブルームの「1872年のヨコハマ」から抄訳します。

[ヨコハマ外国人居留地の]1870年代の生活はのんびりしていた。事務所は遅く開き、早く閉じた。普通の日は午後4時半には事務所は空になり、年配者はクラブに行き、若い男たちは乗馬やセーリングに出かけた。新本牧へ向かう道路沿いには茶屋が建ち並び、人気の道になっていた。みんな若かった。ここ[居留地]は若いコミュニティだった。(p.24)

1859年7月1日に港が正式に開港した時はまだ始まっていなかった。その後の3ヶ月、遊郭の建物が急ピッチで建てられている間、遊女となる女たちが横浜の中心地、税関の隣の外国人の家に移り住んだ。誰一人、これをおかしいと思わなかった。

ヨコハマはブーム・タウンだった。日本中の商社がヨコハマに支店を開き、若者を大勢雇った。日本人の観光客が奇妙な外国人を見にヨコハマに殺到した。港崎地区は外国人のため以上にこれらの人々のために作られた。岩亀楼はすぐに有名になり、日本人専用の遊郭の3倍もの値段だった。

岩亀楼は1859年秋にオープンした。領事をはじめとして外国人全員が岩亀楼主から陶磁器の杯、紙製の扇、青い布を受け取った。杯の上には日本語とローマ字で岩亀楼と書いてある。扇は岩亀楼の鳥瞰図が描かれ、布には英語で「ここは外国人の楽しみのために設計されました」と書かれてある。この招待に侮辱された者は一人もおらず、多くが出席した。岩亀楼では一晩中パーティが続いた。40棟の建物全部に様々な色の提灯が素晴らしく灯された。日本料理の最高品が長いテーブルに並べられ、外国人客がタバコを燻らせ、酒を飲み、食べ、笑い、芸妓(geiko)のうるさい歌を聞き、思わせぶりな踊りを眺め、豪華に着飾ったたくさんの女郎(joro)を侍らせた。入り口には女中が立ち、広間には船頭、御者、かごかきが集まって大声で話していた。(pp.40-41)

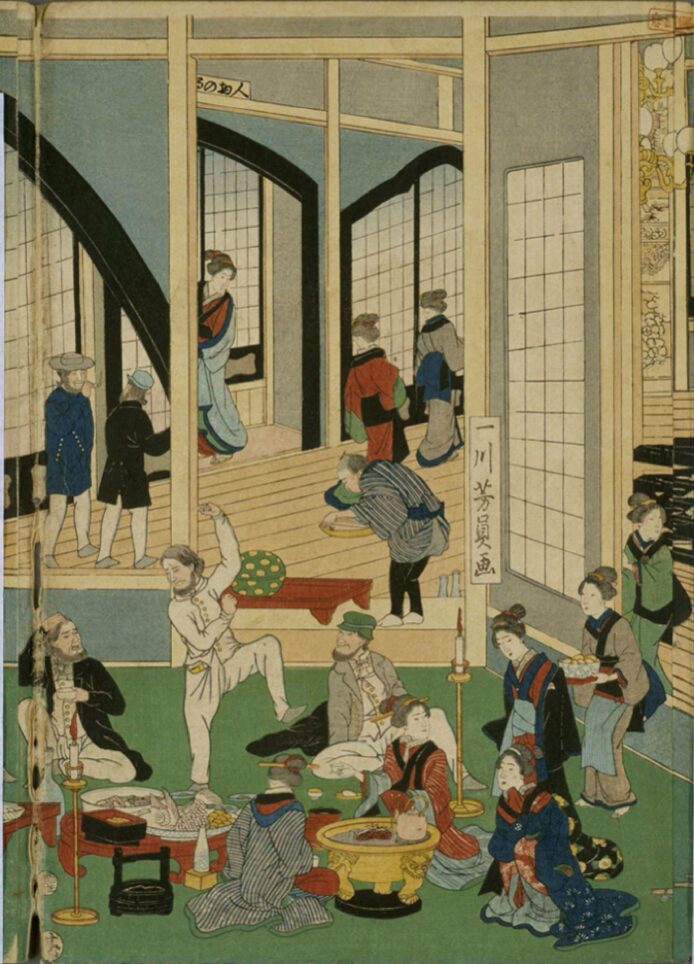

「横浜港崎廊岩亀楼異人遊興之図」1861(文久1)年(注9)

岩亀楼と「ふるあめりかに袖はぬらさじ」

岩亀楼の名は有吉佐和子(1931-84)の短編「喜遊の死」(1970)と戯曲『ふるあめりかに袖はぬらさじ』(1970, (注10))で広く知られるようになりました。「ふるあめりかに袖はぬらさじ」の舞台化が杉村春子主演(1972:昭和47)で、戯曲発表後まもなく公演され、その後も2007(平成19)年に坂東玉三郎の歌舞伎座公演(注11)、2017年に明治座公演(注12)、2023年には新橋演舞場(注13)で舞台化され、現在に至るまで根強い人気のあるストーリーです。

有吉佐和子の『ふるあめりかに袖はぬらさじ』の解説で、文学評論家・磯田光一(1931-87)がストーリーについて、有吉が「典拠としたと思われるのは『近世紀聞』」(p.223)と述べています。『近世紀聞』(1926, (注14))の解題によると、原版は1875(明治8)年となっていますから、流布していた喜遊のストーリーでも早い方なのでしょう。『近世紀聞』から要約します。

江戸の太田正庵という貧しい医師がいたが、夫婦ともに病に倒れ、1853(嘉永6)年8歳の一人娘を質入れの約定として、わずかの金で吉原の妓楼にやりました。その翌年、正庵夫婦は相次いで病死し、娘には頼れる者もなかったために、妓楼が遊女にしようと諸芸を仕込み、15歳で客を取らせ、「容貌極めて艶麗」、その性質は義侠心が強く、評判が高まって、岩亀楼から誘いがありました。嫌がる娘に夷人の相手はさせないと約束して岩亀楼に住み替えさせ、喜遊という名に改めて、名技の聞こえ高くなりました。その頃、横浜に居留していたアメリカ人伊留宇須(いるうす)が喜遊の「容色に惑溺して」金貨を投げて喜遊を求めました。

夷人の相手はさせないと約束したにもかかわらず、岩亀楼の主人は金に目が眩んで喜遊を説得しようとしますが、喜遊が頑なに断るので、伊留宇須には病気だと言い訳を続けます。伊留宇須は「情欲の尚耐えがたく」夜毎に岩亀楼にきて大金を使い、喜遊に会わせてくれれば更に大金を積むと訴え、岩亀楼の主人は、横浜で外国人の怒りに触れると店がたちいかなくなる;異人といえども禽獣ならず;横浜の婦人は「娼妓はもとより素人にても彼らの妾となる者多きは名を取るよりも利を得るを当世なりと思うが故」だと喜遊を説得します。

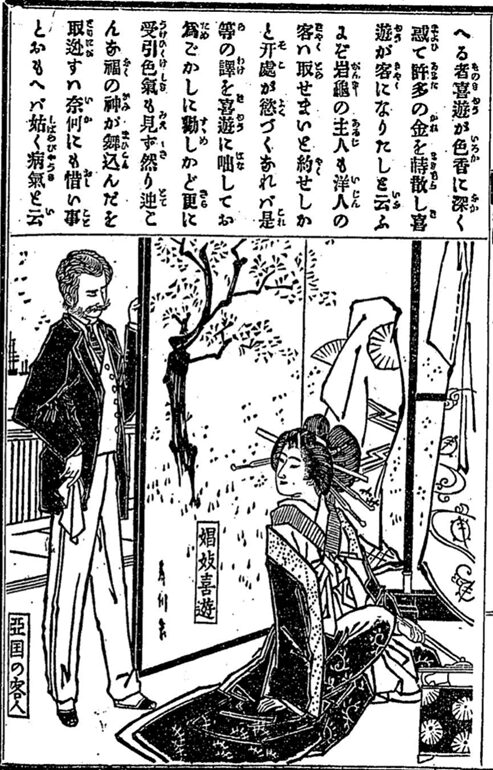

(出典:『近世紀聞』p.81)

喜遊はしばらく黙然としてから、従うと言ったので、主人は「喜遊を拝まぬばかり礼を述べつつ部屋を立ちいで」ます。準備にあまりに時間がかかるので、主人が喜遊の部屋に行くと、屏風の奥で「短剣にて自から咽を刺し貫き朱に染みつつ倒れ居たる傍に一通の書を遺せり」

下がその遺書です。

喜遊のこの話について、「今の開化に比ぶる時は頑僻[がんへき]なるに似たれども此頃は娼妓もこのように洋夷を憎んでいたから、慷慨する人々は当時風俗であった」と解説されています。

出典:松村春輔(桜雨)『二十年間実事新話 初編』1883(明治16)年刊((注15), p.16)

渋沢栄一が訪れた岩亀楼で聞いた「ふるあめりかに袖はぬらさじ」

国会図書館デジタルコレクションに、明治・大正・昭和初期にかけて亀遊に関する本が数点収められており、その中に、『岩亀楼烈女喜遊:幕末血史』(1924:大正13、(注16))というのがあります。喜遊に関する詳細は有吉の喜遊とは全く異なるのですが、その序「岩亀楼烈女喜遊を読んで一書を寄す」を渋沢栄一(1840-1931)が書いています。27歳で欧州に行った時の回想で、これを書いた時、渋沢は84歳でした。

自分が18,9歳の時に尊王攘夷に志し、異人の根拠地横浜の焼き討ちを謀ったこともあったが、先輩に止められ、自分の劣弱さから攘夷など果たせないと悟り、「今日から考へれば愚の至りと自ら恥としてゐる」(p.2)と述べています。攘夷を志したのち、「一橋家に事(つか)へ、さらに幕府に仕官し」た(p.7)渋沢は、徳川慶喜の異母弟、徳川昭武(あきたけ:1853-1910)率いる訪欧使節団に随行してパリに行った時(1867年2月-12月)に、一行とともに横浜見物をして亀遊について聞いたと以下のように述べています。

岩亀楼女郎喜遊なるもの、大丈夫も及ばざる壮烈の貞操気魄をもって

かの『露をだに、いたう、やまとの女郎花、ふる亜米利加に袖は、ぬらさじ』の歌を咏じ、終に憤死したる顛末を聴いた、大輔[徳川昭武]一行も為に一方ならず感慨を催したのであった(p.3)

渋沢栄一も徳川昭武一行も、喜遊が攘夷の思いで「憤死」したと理解したようです。そして、なぜ「日本の国民が攘夷を高唱し、外国を敵視するに至った」か、それには「相当の由来がある、外人にも罪のあることは勿論である」(p.4)と述べた上で、徳川の政治が元来排外的でなかったので、「外国が相当の礼儀と平和の手段をもって日本に対したならば、開国は案外早く行はれたであらう、然るに事実は全くこれと反対した」と、実例を挙げています。渋沢栄一の経歴の人が、1924(大正13)年、アメリカが日本人移民を全面禁止する移民法を成立させた年に、「単に攘夷を固陋(ころう)とするのは僻見であらう」(p.6)と言い切った意味も考えさせられますので、あえて長い引用をします。

慶長十八[1613]年、邪宗門厳禁の令があったが、朱印船により外国との交通自由なるより、洋教[キリスト教]に魅惑さるヽもの輩出し、而して外人の野心は、これ等海外交通の日本人を扇動し、乱を醸さしめんと謀った、三代将軍家光[在職:1623-1651]のとき、これ等の非国民益々増加し、外人の陰謀も熾[さか]んとなったので、教禁を厳重励行した、然るに偶々天草の大騒乱が起った。(中略)西洋の宗教戦争に似てゐる、天草騒乱に外人が加担してゐたか、否や、は別として、その精神上異国教徒と通し、宗教のため皇国を転覆せんと謀ったことは明瞭なことである、(中略)天草乱徒の強かったことも知れ、その武器弾薬が外国の教徒により密輸されてゐた事も十分推測さるヽのである。

この騒動以来、家光将軍は断然鎖国主義を執り、唯、和蘭船と明の船のみは長崎を限り貿易することを許した、尚ほ天草乱前和蘭太人(寛永十三[1636]年)が外国船にして日本を襲はんと諮れる事実を密告せる如き、益々外人の野心を暴露した。

その後九州沖にて異国船沈没したが、破船の中から幾多重要の秘密書が発見された

これに依ると、宗教の力をもって日本を征服する意味のものであった、天草騒乱以来邪教の恐るべきを感じた幕府が、益々外国との交通を厳禁したのも無理はあるまい、しかも此の歴史的外敵観念が、幕末の尊攘となったのであるから、単に攘夷を固陋(ころう)とするのは僻見であらう。(pp.4-6)

1924(大正13)年アメリカの移民法(日本人排斥)が喜遊について調べるきっかけ

渋沢栄一が序文を寄せた『幕末血史 岩亀楼烈女喜遊』の編著者、大東義人が渋沢の序文のあとに「岩亀楼烈女喜遊に就て大要釈明す」と題した7ページに及ぶ文章を付けています。この中で、1924(大正13)年のアメリカの移民法を「米国一流の攘夷」だとして、以下のように述べています。

米国が排日法を決し、人種差別から日本人を非人視し、米国一流の攘夷を断行するに至ったので、安政の年ペルリ提督が軍艦七隻をもって、日本に開港を迫った事情を取り調べ、当時の日本人(主として浪士急激の一党)が尊王攘夷を唱え血を流した事と、米国の新攘夷とを比較研究したのである。そして安政元年から六年の開港、蔓延、文久年間の事情を調査するにつれて、判然と。

岩亀喜遊の自害顛末を詳知することが出来たのである。(p.6)

大東義人は「喜遊自害に就て、岩亀楼主の佐吉を取り調べ」た神奈川奉行駒井相模守大学が秘蔵していた原写本を手に入れたので、その他の「諸材料を総合し、本編」(p.7)を編集したと述べ、1924(大正13)年のアメリカの移民法が喜遊の自害について調べるきっかけだと述べています。この移民法がどんなものだったのか、次節で紹介します。現在のアメリカの研究者たちがトランプ政権下の現在のアメリカの人種差別・排外政策と「不気味なほど似ている」と指摘していることと、2025年10月21日に発足した高市早苗新首相率いる自民+維新政権の排外主義的傾向が「不気味なほど似て」くることを予想させられます。

喜遊は攘夷のためではなく、日本社会の偏見を恐れて自刃したという説

三田村鳶魚(えんぎょ:1870-1952)は『江戸の実話』(1936, 昭和11, (注17))で、果たして喜遊は実在したのかを探っています。「異人嫌ひな喜遊」(pp.277-301)と題した章で、「幕末攘夷運動の時分に、外国人嫌いの遊女があったなんていふことで、それを宣伝に使へば、その効力は随分大きなものがあったらうと思います」(p.278)と述べた上で、疑問点を追求しています。その要点を箇条書きにしてみます。日本が戦争に向かう時期(満州事変1931年;国際連盟脱退1933年等)に、66歳だった三田村の考察という視点から興味深いので、長い要約をします。

- 岩亀楼が出版した万延元年(1860)細見[遊郭案内書]に喜遊の名前がない。

- 岩亀楼の亭主と懇意だったという代議士の平林久兵衛の「温故見聞彙纂」(おんこけんもんいさん)の中で、深川皆川町の町医者・太田正庵の娘;嘉永6(1853)年8歳の正月に新吉原甲子屋に売られた;翌年両親が死に、甲子屋で禿(かぶろ:遊女に仕える少女)をしていた。北品川の岩槻屋に鞍替えし、その頃、平林が喜遊を見かけた;綺麗な女だったが、憂い顔で寂しげな女で、世間に伝えられているような外国人を見て畜生呼ばわりするような女じゃなさそうだ;人を通して岩亀楼の内芸者をしていた老女に聞くと、喜遊はおとなしいいい子だったから、死んだ時には皆が惜しんだ;これらを総合すると、喜遊は内気な静かな女だと思われる。

- 横浜の廓は長崎丸山の例を用いて、遊女を唐人口と日本口に分けて置いた;長崎の例では、日本口の売れの悪い者を唐人口へ、唐人口の売れのいい者を日本口へ回した。どの遊女もはじめから唐人向きという約束はしていない。

- この時分、ラシャメンと言って、外国人の妾になる者は遊女の鑑札を受けて、遊女屋の抱えとして外国人の居所に行く。実際に遊女でなくても、鑑札を受けて外国人の妾になる。

- 文久3(1863)年刊『横浜奇談』には「ラシャメンは獣の名で、水兵などが犯すことがある。だから異人に犯さるる者をラシャメンといふのだとあって、ひどく卑しく見られている。異人の妾は毛物扱いですから、日本人の妾、囲い者が馬鹿にされるくらいな程度ではありません。遊女となり外妾とならなくても、外国人と縁を結ぶ者は、大抵条件附でありましたから、外国人も人なら我も人である、といふやうな対等の感じで結婚する者は無い。世間からも卑しまれるし、自分からも卑下する心持ちがあったのです。この節の人間は妻になったのか、妾になったのか、ろくに吟味もせず、外国人につき回るのが、もののわかった人間であるように云ふ者がある。あれは全く当時の事情を知らぬ者の話である。日本人の妾になるのは、まだ内輪だけれども、外国人の妾になるに至っては、恥といふことを考えに置かぬ人間のすることである。それを知って置かぬと、喜遊の心持などはとてもわからぬと思います。

- 喜遊は横浜へ移ることを喜ばなかった。横浜へ行けば異人にも買われなければならぬ。「お前は決して異人の方へ出さないから行ってくれろ」ということになって開業当時の岩亀楼に行った。喜遊は横浜に行ってからの名前。

- 米人の伊留宇須(いるうす)が唐人口である喜遊を是非買いたいという。金はいくらでも出す。月雇いの妾にしたいという。この米人にはいろいろな名前がついているが、平林はこの名前になっている。喜遊本人は前からの約束があって恥を外人に晒すのは忍び難いと言って一向に出ようとしない。主人も勧めれば朋輩も勧める。女郎屋ですから、いじめたとは書いてない。よんどころなくなって、いよいよ喜遊は伊留宇須に買われることになった。1862(文久2)年のことで、喜遊は17歳だったと云います。喜遊は化粧が手間取るのか、なかなかでてこない。あまり長いのでやりて(遊女の監督をする年配の女性)が行ってみると、ひっそりしていたので屏風を取り外すと、懐剣で喉を突いて死んでいた。跡に残っていたのが例の遺書。平林の聞き書きによると、老技の話では、喜遊が自殺したのは扇の間という引き付けの座敷(初めての客に遊女をあわせる部屋)。平林の本には自分の部屋となっているが、引き付けの座敷なら客の前へ出てそこで死んだことになる。

- 別の説:神奈川奉行・松平石見守が自ら記録した「外事秘録」に喜遊の自殺は万延元(1860)年7月17日と書かれているという。この人は専任の神奈川奉行の最初の人。それ以前は外国奉行が神奈川奉行を兼任していた。この人が神奈川奉行になったのは万延元(1860)年9月。外国奉行は兼任ではない。松平石見守の記録は神奈川奉行以前のものになるから、この記録の信憑性が疑われる。

- 外国人に買われるのが嫌だから自殺したとなると、浪人たちが騒ぐから幕府が隠して事を大きくしないようにしたとの説は、当時としてはあり得る。そのため直ちに火葬して神奈川吉田新田の日蓮宗の常清寺に知恵という名前で葬ったという説について:字は違うが常性寺の場所は当時は泥が積んである荒地で、伝えられている話と違う。内芸者だった老女の話では、喜遊の葬式の時はあまり深く掘ったので、甕がドブンと落ち込んだという。火葬にしたという話とは大分違う。

- 平林の聞き書きでも、喜遊という女がいたことに相違ない。ただ8歳の時に女郎屋に売られた女に、あれほど立派な歌や文章の出来るはずがない。大抵の素養があったにしても、あれだけのものは出来ますまい。大いに怪しい事だと思います。

- 丹波篠山藩士、菱田氏の随筆「伝聞叢語集」、文久二(1862)年に書いたものの中に、「東都松葉や花園大夫和歌」として例の歌をあげ「北御奉行井戸対馬守様御前にての和歌の端書も見事の由なり」とある。井戸対馬守が江戸町奉行になったのは嘉永2(1849)年8月から安政3(1856)年11月まで勤めた。「絵本近世義人伝」(刊行年不明)に「娼婦 桜木」に「江戸吉原の娼婦なり、安政の頃、亜米利加人、桜木の色香に迷い、大金を出して、心に従がへと雖も、桜木其無礼を憤り、和歌を詠じて固く聴入ずとなむ」とあって例の歌が出てくる。どっちも死んだとは書いてない。喜遊を併せると作者が3人いることになる。

- 花園太夫というのはいない。吉原には宝暦度(1751-64)に太夫が絶え、その後にはない。北の町奉行井戸対馬守の前でよんだ歌というが、なぜ番所に呼び出されたのか不審千万。井戸対馬守の勤役中8年間の吉原細見にはいない。

- 嘉永明治年間録の安政6(1859)年8月の項に「江戸新吉原の娼婦桜木、是年八月墨夷某これを聘す、桜木を斥けて応ぜず、夷望みを欠く、而して執政某、夷意を重んじ、意を其主に属す、桜木固く聴かず、国風を詠じて、その意を述ぶ」。執政とは老中のことだが、米人が女郎を買えないことまで世話を焼いたらうか、如何に衰へ果てた幕府の腰抜け老中にしても、外人の御機嫌取りに忙しい時節にもせよ、自身に命令せずとも、其辺を働くものは沢山ある、世間から老中が米人の女郎買いの世話までしたと見透かされるものではない。ここへ一概に老中を引き出した書き方は頗る毒気が強い。花園の存在は大分怪しい。桜木という名の遊女は新吉原に数人いる。万延元年には10人に増えた。桜木という名前に景気が付いたのではないか。

- 攘夷論を煽ろうとして、懸命になった浪人運動の行き届いたのを感心したい、気勢を揚げるため宣伝資料を拵へ出すのに上手だった。さうして根気のいいのにも驚く、嘉永以来、ふるあめりかの一首を持ち回ったが、花園桜木では只空威張りで、大見得を切ったばかりだから物足らない。喜遊は命がけだ、自殺している、そこへ持ち込んだ、是は確かにヤンヤと言わせた。十余年持って廻って物にしたのだ。

- 喜遊はこの歌を押し付けられたので、その存在を疑わせるようになった。喜遊は政治を受けていない。浪人運動などに同感していたとは思えぬ。異人が嫌いなのだ、目色、毛色の変わった男が恐ろしい。厭悪と恐怖とに堪えられなかったのだ。それを敵愾心、極度の公憤を発揮したように勤めて喧伝したのである。繊弱な婦女、殊に薄命な身の上である喜遊の行為に、猛烈な攘夷気分を付託したのは、時にとって効果は大きくもあろうが、政治に理解のない当時の婦女、時世に関心のない昔の異性を誤解させて憚らない所業である。敢えて言う、喜遊は確かにいたが、あの歌などを作らないと、さらに言う、あの歌の持って行き場を無理に拵えようとしたから、無限泡沫のような遊女が続出した、それゆえ喜遊も存在を疑われるに至ったと。

- 大橋訥庵(とつあん:1816-62、儒学者・尊王論者)があの歌・文章を偽作して、攘夷運動を助勢したという話を聞いた。訥庵の息子の大橋微笑(みしょう)に会った時に「当時の攘夷運動として効果がありましたらう」と言ったら、打ち消さず笑っていた。さらに塾の者でも作ったかもしれないと言った。あの歌が方々へ盛んに伝えられたのは確かに文久2(1862)年以降。

- 「今日の女は無恥」喜遊に関して、当時普通の女ならラシャメンになるのは婦女として堪え難いから死ぬというのは当時の女の様子としてはありそう。日本人同士ならまだ内證のことだが、世界的にやることになると、それが恥ずかしいと考える。殊にラシャメンは大きな犬とか山羊とか、動物の代わりにされるということは恥以上の恥だと感じる。これも尤もなことで、私共が幼年の頃まで女が犬の代わりにされたという事をよく申したものです。女たちが羞恥心を持っているという事、遊女のような身の上になっても、猶それを捨てずに固く持っていたのは大いに考えねばらない。喜遊は全く恥ずかしいということのために死んだと思われる。敵愾心から来たと断ずるには及ばない。

- 今日のような時には、敵愾心から外国人に買われるのを恥じて憤死した、という風に話して聞かせたいような気が起こらぬでも無い。昔話としても、あれは嘘でなかったと言いたい気持ち。けれども事実はやはりそうではなかったとする方がよかろうと思う。今日の日本の女たちは恥を知らぬ、無恥無慚なものになっている。これは実に嘆息に堪えぬ次第。

注

| 注1 | 石井光太郎・東海林静男(編)『横浜どんたく 上』有隣堂、1973(昭和48)、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9536327 |

|---|---|

| 注2 | Paul C. Blum, “Yokohama in 1872”, The Asiatic Society of Japan, Tokyo, 1963 Hathi Trust Digital Library https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015028003302 |

| 注3 | 春名幹男『秘密のファイル CIAの対日工作』(2000)新潮文庫、2003. pp.187-274. |

| 注4 | Tim Weiner, “C.I.A. Spent Millions to Support Japanese Right in 50s and 60s”, The New York Times, October 9, 1994. https://www.nytimes.com/1994/10/09/world/cia-spent-millions-to-support-japanese-right-in-50-s-and-60-s.html |

| 注5 | 平井和子『占領下の女性たち』(2023)、岩波書店2024 |

| 注6 | ジョン・ダワー、三浦陽一・高杉忠明(訳)『増補版 敗北を抱きしめて 第二次対戦後の日本人 上』岩波書店、2004 |

| 注7 | 「鳥だって性的同意」NHK, 2024年2月8日 https://www.nhk.jp/p/ts/47NWJQ9RP7/blog/bl/pz9jbbjeYa/bp/pvZn0qmV8v/ |

| 注8 | 「映画『黒川の女たち』から考える戦争と性暴力」ゲスト 松原文枝,ビデオニュース・ドットコム、2025年8月23日 https://www.videonews.com/marugeki-talk/1272 |

| 注9 | 川芳員画、一川員重筆「横浜港崎廊岩亀楼異人遊興之図」丸屋甚八、1861(文久1)年 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1310504 |

| 注10 | 有吉佐和子『ふるあめりかに袖はぬらさじ』(1970)、中公文庫、1982. |

| 注11 | 「ふるあめりかに袖はぬらさじ」シネマ歌舞伎 https://www.shochiku.co.jp/cinemakabuki/lineup/1728/ |

| 注12 | 「ふるあめりかに袖はぬらさじ」明治座 https://www.meijiza.co.jp/lineup/2017_07/ |

| 注13 | 「ふるあめりかに袖はぬらさじ」松竹 https://www.shochiku.co.jp/play/schedules/detail/202309_enbujo/ |

| 注14 | 粂野採菊・染崎延房(編)『近世紀聞』春陽堂、1926(大正15) 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1020545 |

| 注15 | 松村春輔(桜雨)『二十年間実事新話 初編』小林鉄次郎、1883(明治16)年 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/903536 |

| 注16 | 渋沢栄一「岩亀楼烈女喜遊を読んで一書を寄す」、大東義人(補輯)『岩亀楼烈女喜遊:幕末血史』、経済広報社、1924(大正13) 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/921084 |

| 注17 | 三田村鳶魚『江戸の実話』政教社、1936(昭和11) 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1230338 |