The Magazine of Art (1882)掲載の「未開人の芸術I—装飾美術」の続き。マオリの文様と他地域との比較、「スワスティカ」(かぎ十字、ドイツ語ではハーケンクロイツ)についての考察などから、ラングの白人優位主義への批判が読み取れます。アイヌの人骨(遺骨)についての記述は、北大人骨事件として日本人にも身近な問題です。

The Magazine of Art (1882)掲載の「未開人の芸術I—装飾美術」の続き(pp.250—251)を訳します。

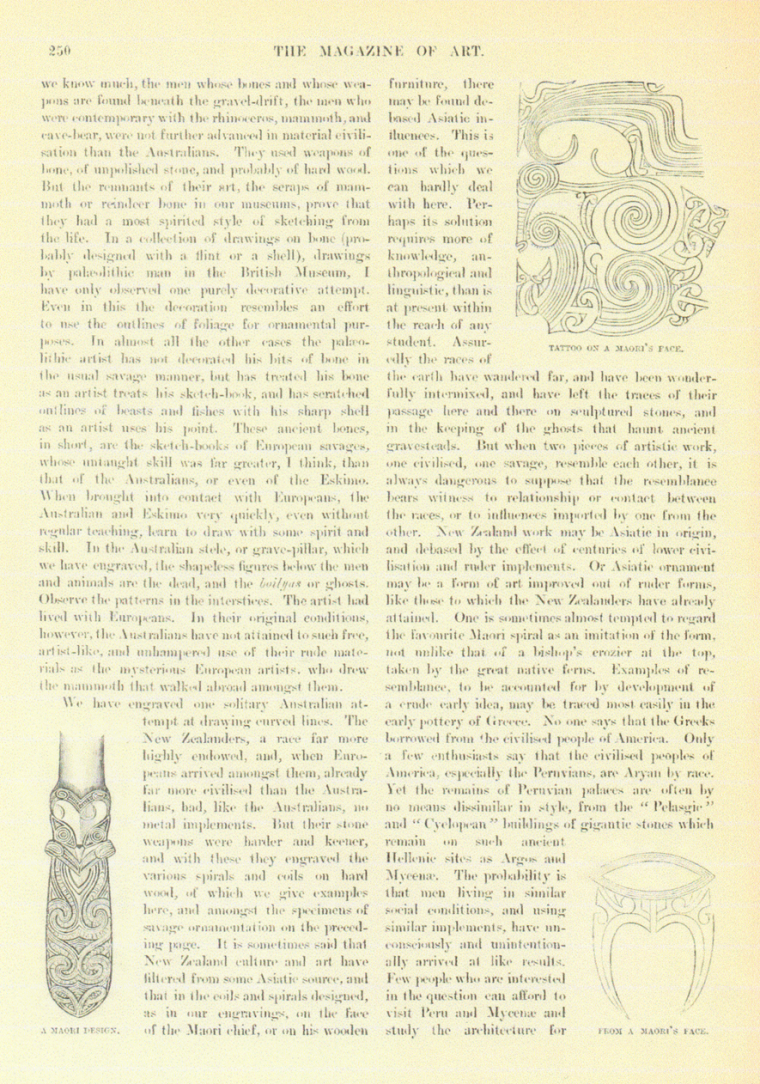

ニュージーランド人はオーストラリア人よりはるかに優れた才能に恵まれ、ヨーロッパ人が到来した時には、オーストラリア人と同じく金属の道具は持っていなかったが、ずっと高い文明を持っていた。彼らの石の武器はもっと硬く、鋭く、これで硬い木に彫った様々ならせん形や渦巻き形の例は前ページの道具の装飾と、このページに示す通りだ。ニュージーランドの文化と芸術はアジアを源とすると時に言われる。マオリの酋長の顔に彫られている渦巻きやらせんや、木の家具のデザインにはアジアの影響が見られるかもしれない。この問題はここで触れることはできない。この解決には私たちには手の届かない人類学的、言語学的知識がもっと必要だろう。確かに、地球上の人種は遠くまで移動し、素晴らしく混じり合い、彫られた石や墓碑をうろつく幽霊を保管してくれたおかげで、彼らの移動の痕跡はいたる所に残っている。しかし、文明化しているものと未開のものと、2つの芸術作品が似ている場合、この類似が2つの人種の関係や接触があったとか、影響が1つの人種からもう1つの人種に移入したことを証明するとみなすのは危険である。

キリスト教主教の権威のシンボルはマオリの模様と同じ

ニュージーランドの作品はアジアが源かもしれないし、数世紀にわたって、より低い文明と未発達な道具によって劣化したのかもしれない。あるいは、ニュージーランド人が既に手に入れていたような原初の形から進化した芸術がアジアの装飾かもしれない。マオリが好きならせん模様は[キリスト教]主教の杖の頭部分(注1)に似ていて、ニュージーランドの巨大なシダに感嘆して、その形を採ったのだと思いたい誘惑にかられる。この類似が初期の自然な考え方が発展したものだと説明できる例はギリシャの初期の土器である。ギリシャ人がアメリカの文明人から借用したとは誰も言うまい。2,3人の熱狂者はアメリカの文明人、特にペルー人は人種としてはアーリア人だと言う。しかし、アルゴスやミケナイのような古代ギリシャ遺跡に残っているペラスジ人の(Pelasgic,(注2))巨大な石の建物(Cyclopean buildings)と、ペルー人の宮殿の遺跡はそのスタイルにおいて、決して似ていないわけではない。可能性としては、同じような社会的条件に暮らし、同じような道具を使う人間は、無意識に意図せずに、似たような結果に到達するということだろう。

この問題に興味を持つ人で、ペルーとミケナイに行って自分の目で建造物の比較研究ができる人はそういないだろう。しかし、世界中の人間の精神の奇妙な一致を研究したい人はみな大英博物館に行って、アメリカと古代ギリシャの土器を調べることができる。ペルーとメキシコの壺は2階の右側の最初の部屋にある。ぴかぴかした古いコートを着た剥製のサイを通り過ぎた場所だ。ギリシャの壺の中心的模様と波模様を比べてほしい。そして、鳥の顔、あるいは鳥の顔に非常によく似ている人間の顔と、シュリーマン博士[Heinrich Schliemann: 1822〜1890]がトロイで発掘した土器の壺に描かれている同じような顔を比べてほしい。後者はトロイに関する博士の本に掲載されている(注3)。ペルーのジャーに描かれているいわゆるカトル・フィッシュ[cuttle-fish, イカの俗名]と、古代ギリシャの壺に描かれている同じ絵を比べてほしい。これらはみな2階の古代の壺の展示室にある。もう1つ、メキシコとペルーの展示室にある小さな粘土の「渦巻き」(whorls)と、シュリーマン博士がヒッサリク(Hissarlik)でたくさん見つけたものと比べてほしい。これらのものすべてが、その形においても、目的においても、装飾の特徴も同じで、その理由が、これらの場所の文明の初期段階では特に、人間の心も材料も同じだという確信を持つことは抑えられなくなる。ペルーのコレクションの中に、古代ギリシャの土器の壺などを紛れ込ませるか、逆に、ヒッサリクの土器の宝庫の間に、メキシコのものをこっそり入れたら、最も賢い考古学者もだまされるだろう。(中略)

スワスティカに宗教的神秘的な意味は全くない

ギリシャの雷紋様(fret pattern)は特に最初期の人間が学んだ描き方の一つのようだ。「スワスティカ」(svastika)と呼ばれる十字の各腕に右斜めに線を入れているものは、インドでも、ギリシャでも、ペルーでも、自然な飾りの一種として、いたるところでみつかっている。インド人の寓話化好きはこの印に神秘的な意味を与え、知識人たちがこの「前キリスト教の十字」の上に、私には理解不能な宗教的理論の世界を築き上げたが、実際は、この十字は宗教的神秘的意味など全くない。ただ急いで作り上げた装飾作品にすぎないものだ。この種の装飾は人間がこの初期芸術を学ぶと同時に、木や骨から粘土に使われるようになった。オーストラリア人は土器製造技術を獲得しなかったが、そう遠くない地のニューカレドニア人は獲得していた。

らせんと曲線の模様はニュージーランド人などが手に入れるとすぐに、数種類の人種、特にケルト人に好まれるようになった。ミケナイの装飾品や昔のスコットランドやアイルランドの装飾品コレクションを研究する人は、これらの芸術にマオリの装飾の発展した跡を見つけるだろう。一方、古代ギリシャは直線と斜線の古代様式を踏襲し、その後のギリシャ芸術には、渦巻きやらせんの組み合わせへの好みが見られない。ケルト人の渦巻きやらせんへの好みは驚くほどで、同じくミケナイの装飾品の宝庫にも強く現れている。これは多分古代ギリシャの英雄時代のものだろう。装飾の発達におけるこれらの違い、ケルト人の天才が1つの道を進み、その美的限界を極めて初期の「モチーフ」にたどり着いた一方で、古典美術がより厳しい線に進んだという理由は、現時点では確認することはできないだろう。しかし、明らかにわかることは、教育のない人種がすでによく知っていた装飾のアイディアを、後代の芸術は多少発展させた以外何もしていないことである。

マオリの顔の刺青(TATOO ON A MAORI’S FACE)

左:マオリのデザイン(A MAORI DESIGN) 右:マオリの顔から(FROM A MAORI FACE)

スワスティカをめぐる問題

ラングが1882年に「スワスティカ」(かぎ十字、ドイツ語ではハーケンクロイツ)と呼ばれる模様が、「インドでも、ギリシャでも、ペルーでも、自然な飾りの一種として、いたるところでみつかっている」と指摘し、この模様に神秘的意味などない、ただの装飾にすぎないと言っているのは重要です。特にこの半世紀後にナチスが「スワスティカ」をアーリア人優位の象徴として使ったことを思うと、ラングの先見性には目を見張ります。この視点は右傾化が危惧されている21世紀に再び強調されています。BBCが2014年に「ヒトラーが盗むまで、いかに世界がスワスティカを好んだか」(注4)と題する記事を発表しました。日本の寺院の卍の写真も交えて、先史時代のスワスティカ模様の写真を盛り込んだ記事なので、ご覧になってください。

マオリの紋様が19世紀後半のキリスト教主教の杖の紋様と同じだという指摘でも、先住民族が未開だと蔑むなら、キリスト教界の権威のシンボルを見ろと言っていると読めます。翻訳で「比べてほしい」と訳した箇所は、Compareと命令形で、くだけた表現では「比べてごらん」となります。畳み掛けるように「くらべてごらん、わからないかい?」とでも言うように、白人優位主義に警鐘を鳴らしているように読めます。大英博物館を紹介したくだりでは、笑いを誘うようなユーモラスな表現ですし、何よりも、21世紀に通じるような、博物館の活用法を説いているように思います。大英博物館の歴史(注5)によれば、1759年に一般公開され、当初は年間5,000人の来場者だったのが、21世紀の現在は年間600万人だそうです。19世紀には来場者が劇的に増え、あらゆる年齢層と社会層の人々が特に休日には多かったといいますから、ラングの記事もこの点で貢献したのではないかと推測できます。

世界の先住民族の芸術を大英博物館で見て比べろというラングの勧めは、ポスト・コロニアリズムの視点からは問題だという意見もあるかもしれません。植民地主義に大英博物館や人類学、考古学が果たした役割という点で、20世紀になって批判が起こっているようですし、大英博物館が所蔵する先住民族の芸術品や古代ギリシャの芸術品を返せという声も高まっています。しかし、ラングの視線が先住民族と白人を同一線上で見て、見ずに、知らずに、白人優越主義を唱えるなという意味で、大英博物館に行けと勧める姿勢はすばらしいと思います。

大英博物館特別展(2015年)に対する批判

大英博物館では2015年4月23日〜8月2日に「先住民族のオーストラリア―不朽の文明—」特別展が開催されました。大英博物館の広報(注6)によると、この特別展のスポンサーはBPで、展覧会の題名に「BP展覧会」が最初についています。解説に「先住民族のオーストラリアの歴史を展示するのはイギリスで最初のメジャー展覧会」で、展示品の中には、1770年にキャプテン・クックがアボリジニの人々から「集めた」楯も含まれると書かれています。

BPがスポンサーであるこの展覧会に対して批判が高まっていることを『ガーディアン』(2015年7月21日,(注7))が伝えています。「不朽の議論:BPスポンサーの大英博物館先住民族展が新たな騒動の火種」と題し、「昔の大帝国が植民地時代に略奪した宝物の倉庫から出したこの展覧会は始まる前から泥沼にはまっていた」と始めています。以下に抄訳します。

大英博物館が所蔵するオーストラリアのアボリジニの芸術品は6,000点に上り、通常はその1%しか展示されない。その多くは、最初にヨーロッパ人が上陸し、1788年に侵略してから、先住民族が何万人も死ぬ結果をもたらした極端な暴力行為によって盗まれたものだ。反対活動家は展覧会を阻止しようとし、特にBPがスポンサーであることは、世界中の先住民族コミュニティーに対するこの多国籍エネルギー生産企業の扱いと、特にオーストラリアで行っていることに地域のアボリジニ・コミュニティーが反対している。メルボルンのヴィクトリア大学で気候問題と先住民族の知識について研究しているトニー・バーチ(Tony Birch)はBPが自然破壊して化石燃料を得ることと、先住民族の文化展を支援することは偽善的だと言う。大英博物館はこの展覧会が議論を呼ぶことは予想していて、展覧会に感情的な反応をする人の入場を想定して、入場制限をかけると文書で述べていた。

Dja Dja Wurrung peopleの長老マレー(Murray)は大英博物館に何度も正式な要望書を出して、文化的精神的に重要なバーク(木の皮)芸術の3点を返還するよう依頼したが、博物館側は「正式な要望はない」と言う。大英博物館の広報は展覧会開催前にオーストラリア大使館用に以下の質疑応答のシミュレーションを作成していた。「なぜオーストラリア政府はオーストラリアの先住民族のためにもっと働きかけをしないのか? なぜオーストラリア憲法でオーストラリア先住民族が認められていないのか? なぜオーストラリア政府はオーストラリア先住民族の生活条件、経済的機会、社会正義の問題を改善しようとしないのか?」

これに対し用意されたブリーフィング文書には、オーストラリアの黒人(原文:black Australian)の学校、成人の雇用、安全なコミュニティー作りで「オーストラリア政府はよりよい結果を生むよう決意しています」と述べられている。また、「アボット政権は先住民族が憲法で認められるよう決意しています」と続けている。社会的経済的指標が示すのは、先住民族と非先住民族のオーストラリア人の間の溝が広がり、アボット政権は以下のように宣言した。「オーストラリアは1788年に最初の輸送船が到着した時、非占有地(誰も住んでいない)か、ほとんど占有されていなかった」。

BBCも同様の記事「返却か否か:誰が先住民族の芸術を所有すべきか?」(2015年4月21日 (注8))の中で、大英博物館展後にオーストラリアの国立博物館に貸し出されるが、展示後にイギリスに戻されることを嘆くアボリジニの人々について述べています。以下に抄訳します。

オーストラリア政府が大英博物館に戻すことを認めている一方、ギリシャ政府は大英博物館が19世紀初頭に獲得(または略奪?:原文 or looted?)したものを返せと1925年から主張している。また、トルコ政府も同様の主張をし、大英博物館からメトロポリタン博物館やルーブルへの貸し出しを阻止した。「誰が文化を所有するのか?」という質問には、国家ではないと断言できる。文化というのは国境で区別できるものではないが、オーストラリアのアボリジニの芸術作品は全く別で、所有権はオーストラリア政府ではなく、先住民族のコミュニティーにある。オーストラリアの先住民族にとって、ロンドンやキャンベラの展覧会で展示されるものは過去のものではなく、自分たちの歴史や祖先と直結しているものだ。西欧では先住民族の文化的作品は自然博物館に岩や鳥の剥製と一緒に並べられているのが普通で、記者自身が美術史の学生時代に、オーストラリアのアボリジニ芸術が1988年作にもかかわらず、美術館ではなく、大学の自然史博物館に展示されているのを見てショックを受けた。

人間の遺骨の場合ははっきりしている。20世紀中頃という最近になっても、西欧の博物館が獲得した人骨は科学的歴史的目的に利用されもせずに、展示されている。先住民族が祖先の遺骨の返還を求めたのは当然だ。2010年にワシントンのスミソニアン博物館がオーストラリアのアーネムランド(Arnhem Land)の60人以上の人骨を、しかも、120年もたっていない人骨を返却した。2013年にはベルリンの病院がオーストラリアの人々に同じように返却した。この点で、シドニーの博物館は前向きな取り組みを1970年代からしている。展示方法や神聖とされるものの理解について、先住民族コミュニティーと協力して、アボリジニの人々に博物学の学芸員/キュレーターの訓練をしたり、保存技術を教えたりしながら、お互いに学び合っている。大英博物館やその他の西欧の博物館は帝国主義時代の悪者だと見られるべきではなく、私たちが他者を理解するための生きた活動場所となるべきである。

タスマニアのアボリジニの人骨と胸像の返還要求

「ラングの未開人論(1)」で紹介したように、タスマニアの先住民族は19世紀前半にはほぼ絶滅し、わずかに生き残っていた人々が移住させられました。このタスマニアのアボリジニの人々の人骨や火葬後の遺灰が大英博物館、自然史博物館、オックスフォード・ケンブリッジ大学などに保管されていることで、アボリジニの人々が先祖の遺骨を埋葬したいと、返還を求める運動を行ってきました。大英博物館はホームページ上にその交渉と理事会の決議(2006年3月)を掲載しています(注9)。「タスマニア・アボリジニ・センター」(Tasmanian Aboriginal Centre)から返還が求められている2人の遺灰は、1838年にジョージ・オーガスタス・ロビンソン[George Augustus Robinson: 1791—1866]から入手したそうです。当時タスマニアのアボリジニの人口はヨーロッパ人の入植により激減していました。大英博物館のコレクションになったのは王立外科医師会(Royal College of Surgeons)経由で1882年のことだと書かれているので、最初に入手したのが外科医師会だったということでしょうか。

ロビンソンの伝記(注10)によると、タスマニアのアボリジニはヨーロッパ人が来る前には4,000人ほど暮らしていたのに、ロビンソンがボリジニと交渉をした1835年には150人に減っていて、その半数をロビンソンはフリンダーズ島に移したそうです。その後も、ヨーロッパ人がもたらした伝染病によって急速に人口が減少し、更にロビンソンが彼らをヨーロッパ化しようとしたことによって、文化を喪失させられたアボリジニの人々は死に絶え、ロビンソンの実験は失敗に終わったと書かれています。ロビンソンはアボリジニのプロテクター(守護者)に1838年頃に任命されたと書かれていますが、それは大英博物館が保管していた2人のアボリジニの遺灰がロビンソンの手から王立外科医師会に渡された年に当たります。アボリジニの守護者が遺灰をタスマニアからイギリスに持ち出す行為が当時許されていたのでしょうか。ロビンソンは1839年にフリンダーズ島を離れ、アボリジの保護者というシステムが廃止された1849年には裕福な年金暮らしの身になって、1852年にイギリスに戻って、快適な暮らしと著名人としての人生を終えたようです。

CBCの報道によると(注11)、ロビンソンはこの遺灰をアボリジニから盗んだのだろうといいます。遺灰や遺骨を保管していたのは大英博物館だけでなく、自然史博物館は保管していたタスマニアのアボリジニ17人の遺骨のうち、4人分の返却に応じたといいます(注12)。アボリジニの人々は祖先の遺骨を故郷で埋葬し、苦しみから解放して安らかに眠ってもらいたいと、1980年代から返還要求を行ってきたそうですが、博物館は科学的調査をするという理由でなかなか応じなかったということです。この他、ケンブリッジ大学は4人の頭蓋骨と2人の顎の骨を保管しており、返却には応じていません。オックスフォード大学は4人の遺髪を保管しており、DNAテストをしたそうですが、大学側は髪の毛は人骨だとはみなされないと述べました。

無視されたツルガニーニの遺言

タスマニアのアボリジニの最後の人物として有名なのがツルガニーニ[Truganini: 1812?—1876]です。『ガーディアン』の記事「アボリジニが大英博物館所蔵のツルガニーニの胸像の返還を要求」(2009年9月16日,(注13))による伝記を抄訳します。

彼女は1812年頃にホバートの南のブルーニー島(Bruny Island)で、島の酋長の娘として生まれた。しかし、彼女が18歳になる前に、母親は[イギリスの]捕鯨船乗組員に殺され、フィアンセは彼女が誘拐されそうになった時に助けようとして死に、彼女の2人の姉は奴隷として売られてしまった。1830年にツルガニーニは夫の酋長と、他の100人のタスマニア・アボリジニと共にフリンダーズ島に移った。移住しか生き残りの道がないと考えた彼女は、一緒に移住しようと説得したのだが、彼らはインフルエンザなどの病気で死んでしまった。1873年にツルガニーニが唯一人の生き残りとなり、73歳で死ぬ時に、遺灰をタスマニアと大陸の間の海に撒いてほしいと遺言した。彼女の遺言は守られず、遺骨はタスマニア王立学会によって掘り起こされ、のちに展示された。彼女と夫の胸像はイギリスの彫刻家ベンジャミン・ロウ(Benjamin Law)が1835年に制作し、複製が30存在する。

タスマニア・アボリジニ・センターの法律担当者サラ・メイナード(Sara Maynard,26歳)は次のように述べる。「世界中の博物館でこの胸像が許可なく展示されていることに憤りを覚えます。これらの国は私たちの祖先を絶滅させようとしたのですから。ちょうどユダヤ人絶滅の被害者を展示するようなものです」。先月、メルボルンで開催されようとしたサザビーによる胸像のオークションを、センターが阻止した。センターは今週[2009年9月17〜19日]大英博物館を訪ねて胸像の返却を要求するという。「祖先は150年前に墓を暴かれたのです。彼らがイギリスに連れて行かれたことは悲劇です」とメイナードは言う。昨日[9月15日]、スコットランド国立博物館はエジンバラで遺骨の箱をアボリジニの旗に包んで引き渡した。今日、王立外科医師会は遺骨を引き渡すことになっている。2002年に王立外科医師会はツルガニーニの髪の毛と皮膚を、他の身元のわからないアボリジニ数人の遺骨と共に返却した。「私たちのコミュニティーにとって、祖先の魂を安堵させ、安らかに眠らせてあげるために、彼らを引き取って、タスマニアに連れて帰ることは非常に重要なのです」とメイナーは言った。

イギリスの植民地時代にアボリジニの人々が受けた惨事について、ラングが知っていたかの確証はありませんが、当時の人類学研究者の間では広まっていたのではないかと想像できます。だからこそ、先住民族の心・精神・想像力や、その表れとしての芸術などに専念したラングの研究態度と、それを終生発信し続けた情熱は貴重だと思います。

日本の先住民アイヌの問題

日本でもアイヌの人々の遺骨の発掘をめぐって、1980年代頃から社会問題になっています。1920〜30年代に大学医学部の研究者たちがアイヌの人々の墓地から遺骨を発掘、盗掘して、大学に保管し、全国12大学(北大1027体、札幌医大249体、東京大学198体、京都大学94体、大阪大学39体、東北大学20体、金沢医大4体、大阪市立大学1体、南山大学1体 (注14))に1636体と515箱分の遺骨があることが、2013年に文部科学省によって発表されました。北海道大学に遺骨の返還を求める訴訟に対し、2016年3月26日付けの報道(注15)によると、北大側は16人分の返還に応じたそうです。

なぜたった16人なのかについては、2014年6月に安倍政権による閣議決定「アイヌ『民族共生象徴空間』基本方針」に問題があるようです。このガイドラインでは、「祭祀継承者という民法上の条件を持ち出して、”それを自力で証明できたら返してやる”」(注16)という主旨で、身元を特定できない遺骨は返還の対象にしないというわけです。そもそも、盗掘された遺骨は名前も地域も発掘者が混乱させたため、身元が特定できない側面も大きいようです。現在の日本政府は、明治期の同化政策によってアイヌの人々の文化習俗を奪った大日本帝国時代のメンタリティーのままのようで、先祖の遺骨を慰霊したいというアイヌの人々が「政府はアイヌ民族をバカにしている」(注16)と憤るのは当然です。

ロンドン人類学会に報告されたアイヌの人骨

アイヌの人々の祖先の人骨は欧米人によっても盗掘されていたようで、1867〜1869年にかけて報告された内容が、1870年刊の『ロンドン人類学会誌』(注17)に掲載されています。傷ましいことに、表紙を開けて最初に目に飛び込んでくるのが、「オーストラリアの女」「アイヌの女」と題された等身大の人骨の絵です。あまりに完璧な人骨で、人類学者たちがどのようにして手に入れたのか大きな疑問を感じるものですし、この2人の女性たちが今どこにいるのか、故郷に返還されてきちんと慰霊されたのか気になります。

目次に掲載されている26編の報告のうち、様々な人種の「人骨」の研究とわかる題名が7編に過ぎないのに、1870年刊の「ロンドン人類学会」報告集の代表として選んだのが、「オーストラリアの女」と「アイヌの女」の人骨の比較です。その提供者であるジョセフ・バーナード・デイヴィス[Joseph Barnard Davis: 1801〜1881]による報告は21ページ(pp.21〜40)に及びます。この人物は大英博物館の伝記によると、イギリスの医師、頭蓋学者で、世界中の先住民族の骨相学と体格に関心を持って、1860年代に資料を求めて海外を旅したとされています。その結果、人間の遺骨を膨大に収集し、民俗学的考古学的な収集物、先住民族の肖像画などを多数集め、彼の死後、売買されたコレクションの一部は後に大英博物館に収められて今日に至っているようです(注18)。

『ロンドン人類学会誌』掲載の彼の報告は「アイヌの女の骨格と、同じ人種の3人の男の頭蓋骨の描写」と題され、最初の10ページは1人のアイヌ女性の遺骨とヨーロッパの女性の「最も有名な人骨」、2人のオーストラリア女性の人骨、3人のアイヌ男性の頭蓋骨の計測と分析です。後半の11ページは18〜19世紀に日本や蝦夷地を訪れた欧米人の旅行記などをもとにしたアイヌの人々の生活や文化についての記述です。

最初の部分は「予期せぬ事情で、日本の蝦夷地の原住民の骨を検分する機会を得た。このような非常に珍しい物体の分析をできる限り正確に行うことが私の義務だと思えた」と始められています。その後、細かい計測と、ヨーロッパの女性とアボリジニの女性の遺骨との比較から読み取れることは、「残忍な学術報告」と呼びたいような、読み進めるのが苦しい内容です。「予期せぬ事情」というのが何を指すのかは、後半に述べられているアイヌ女性の埋葬時の姿勢や着せられている死装束が体のどの部分にどのようにかかっているかまで詳細に述べているので(pp.30〜31)、盗掘したのだとわかります。なぜなら、後半で「蝦夷地のアイヌは死者に対する大きな敬意を払っていたことはよく知られている」(p.30)と述べているからです。恐ろしいことには、きれいなままで残っている装束の描写には、この女性が埋葬されて間もないことを示唆しています。

これらの人類学者たちは自分の母親や妻、娘の墓が暴かれ、遺骨が衆人の目に晒され、講釈されることを想像しないのでしょうか。死者を敬う人々だとわかっている民族の墓を暴くことを自らの義務だとどう説明できるのでしょう。エドワード・サイード[Edward W. Said: 1935〜2003]が『オリエンタリズム』(1978)で強調していることを目の当たりにしたような気がします。先住民族に対してこのような残忍な研究を良心の呵責なく行えるのは、植民・帝国主義の当事国の人間で白人優越主義に染まった研究者の視点ということでしょう。

デイヴィスの報告には3種類の偏見が見られます。たとえば、アイヌ女性とヨーロッパ女性の骨を比較することについて次のように述べています。「この若いドイツ女性の骨はまれにみるエレガントな骨格で、アイヌ女性の骨と比較するのは非情すぎるかもしれない」(p.21)。ドイツ女性の頭蓋骨について、「彼女の人種特有で、ヨーロッパ人の目にはより心地よい」(p.23)と述べています。分析者がヨーロッパ人だからヨーロッパ人の骨は「心地よい」と見えると告白しているように聞こえます。更に、骨盤についてアイヌ女性の方は狭いから「まったく非女性的、非ヨーロッパ的」(p.23)だと述べただけでなく、酷い蔑視的内容を続けて述べています。

一方、アボリジニ女性の骨との比較では、アイヌ女性の骨は「頑丈」(robust)という形容詞が4回もくり返され、アボリジニ女性の骨については細いから「かよわく上品」(gracility)、「ほっそりしている」(slender)という形容詞を何度も使っています。ここからデイヴィスの性差別的視点(かよわく、ほっそりしている女性は美しいが、頑丈な骨の女性は劣っている)が見られます。驚いたことに、アイヌやアボリジニの人々が何世紀にもわたって暮らし続けている自然環境や食糧の特色については一切触れられていません。ほぼ同時代人でありながら、ラングが先住民族の芸術が自然環境に制約され、入手可能な材料で最良の芸術を生み出していたと見る視点と、あまりにも違います。

デイヴィスはアイヌ男性の頭蓋骨について、ヨーロッパ人の頭蓋骨とよく似ているとくり返し、「アイヌの脳が良好に発達していることは彼らの人間性の徳が示されていることと関係しているだろう。彼らが老人を敬い、彼らの女性の扱いは他の未開人より遥かに優れている」(p.39)と結論付けているのも、頭蓋骨がヨーロッパ人と似ているからだというわけです。この報告の中では和人の骨との比較もされているので、当時、和人の墓も盗掘されたのかと疑われます。

注

| 注1 | 主教の杖の頭の写真が複数ネット上に掲載されていますので、シダの芽の形のものを参照してください。キーワードは英語原文、bishop’s crozierです。 |

|---|---|

| 注2 | William Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography(1854)のサイトより。古代ギリシャに広く分布していた人種で、ホメロスも言及していると引用が出ています。 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0064:entry=pelasgi-geo |

| 注3 | 1882年までにラングが読んだと思われるシュリーマンの本は、以下の2点です。Henry Schliemann, Mycenae; A Narrative of Researches and Discoveries at Mycenae and Tiryns, Scribner, Armstrong & Company, New York, 1878 https://archive.org/details/mycenaenarrative00schl Ilios, the city and country of Trojan: the Results of Researches and Discoveries on the Site of Troy and throughout the Troad in the years 1871-72-73-78-79, Harper, 1881 https://archive.org/details/ilioscitycountry00schl |

| 注4 | Mukti Jain Campion, “How the world loved the swastika – until Hitler stole it”, 23 October 2014, http://www.bbc.com/news/magazine-29644591 |

| 注5 | ”History of the British Museum”, https://www.britishmuseum.org/about_us/the_museums_story/general_history.aspx |

| 注6 | ”The BP exhibition Indigenous Australia: enduring civilization” https://www.britishmuseum.org/about_us/news_and_press/press_releases/2015/indigenous_australia.aspx |

| 注7 | “Enduring controversy: BP sponsorship ignites new row over British Museum’s Indigenous exhibition”, July 21, 2015 http://www.theguardian.com/australia-news/postcolonial-blog/2015/jul/21/enduring-controversy-bp-sponsorship-ignites-new-row-over-british-museums-indigenous-exhibition |

| 注8 | Jason Farago, “To Return or not: Who should own indigenous art? Should works included in a new Aboriginal Australian art exhibition be repatriated to the culture that produced them?”, 21 April 2015 http://www.bbc.com/culture/story/20150421-who-should-own-indigenous-art |

| 注9 | ”Human Remains: Request for Repatriation of Human Remains to Tasmania, Minuets of meeting of Trustees-March 2006”, The British Museum http://www.britishmuseum.org/about_us/management/human_remains/repatriation_to_tasmania.aspx |

| 注10 | http://adb.anu.edu.au/biography/robinson-george-augustus-2596 |

| 注11 | ”British Museum returns aboriginal ashes to Tasmania”, March 26, 2006 http://www.cbc.ca/news/arts/british-museum-returns-aboriginal-ashes-to-tasmania-1.608064 |

| 注12 | JuliaMay, “British museum hands over Aboriginal remains”, April 28, 2007, The Age, http://www.theage.com.au/news/national/british-museum-hands-over-aboriginal-remains/2007/04/27/1177459980652.html |

| 注13 | Caroline Davies, “Aborigines demand that British Museum returns Truganini bust”, 16 September 2009, http://www.theguardian.com/world/2009/sep/16/tasmania-aborigines-ancestors-repatriation |

| 注14 | 「アイヌ人骨 京大で94体保管WG調査報告 身元判明には至らず」、『京都大学新聞』2013年5月16日 http://www.kyoto-up.org/archives/1805 |

| 注15 | 「北大、アイヌに遺骨返還 札幌地裁で和解成立」『中日新聞』2016年3月26日朝刊 |

| 注16 | 平田剛士「アイヌ遺骨1636体のうち返還対象は23体のみ―ガイドラインに憤りの声—」『週刊金曜日ニュース』 http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=4521 |

| 注17 | Joseph Barnard Davis, “Description of the Skelton of an Aino Woman, and of Three Skulls of Men of the same race”(アイヌの女の骨格と、同じ人種の3人の男の頭蓋骨の描写)Memoirs Read Before the Anthropological Society of London 1867-8-9. Vol.III, London, Longman, Green & Co., 1870, pp.20-40. https://archive.org/details/memoirsreadbefor03anth |

| 注18 | ”Barnard Davis (Biographical details)”, http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/term_details.aspx?bioId=40392 |