ジャポニズムの代表的小説 Madame Chrysanthème(1887)、短編小説”MADAME BUTTERFLY”(1898)、同名のオペラ(1904)の本質が、2025年のイスラエル・アメリカによる不当なイラン攻撃によって、21世紀にも変わらず続いていることが明確になりました。

駐日欧米外交官の文明度とアメリカ総領事ハリスの脅し

欧米人に日本は「地球上の一大淫乱国」と批判されたことが森有礼の「妻妾論」(1875)の背景にあったようですが(「もっと暗い日々」2-5-1参照)、初代アメリカ総領事タウンゼント・ハリス(Townsend Harris: 1804-1878)をはじめとして、欧米の駐日外交官たちや居留地の外国人が「一大淫乱」の人々だったことを見ていきたいと思います。

明治40年〜42年に『横浜貿易新報』に連載された開港当時の様子を知っている人々の聞き書きが、昭和48(1973)年に『横浜どんたく』と題された上下2巻の本として刊行されました。その中の「外人の挙動及び衣食住」と題した節で、当時の日本人の目に映った欧米の公使その他の外交官の行動が次のように記されています。「異人上官役名ミニストル御老中同じ事抔といへとも、女湯をのそき、又は湯やの中へ入て見る也。此頃は、大勢つれ合て見に来るなり」(『横浜どんたく 下』、(注1), p.198)。「公使という、老中と同じ身分の者たちが!」という驚きの表現ですから、当時の日本人が欧米の文明度に驚いた様子が伝わってきます。

『横浜どんたく 上』に、ハリスの給仕役をしていた下岡蓮杖(しもおかれんじょう:1823-1914)の聞き書きが掲載されています。下岡蓮杖は国立国会図書館の「近代日本人の肖像」(注2)によると、職業写真家の先駆者とされています。彼自身、写真術をハリスの通訳ヒュースケンから習ったと語っています((注3), 上、p.18)。「近代日本人の肖像」には写真家の経歴しか述べられていませんが、前身は下番筆頭という給仕役だったと本人が述べています(p.21)。

蓮杖が「こんな低い身分でありながら国家の存亡にも関するほどの大切な談判の席に列することを得たのは私の幸福でした」(p.21)と前置きして語ったのは、条約についての談判の状況でした。ハリスも英国公使パークスも生来の癇癪持ちなのか、アジア人は威嚇に弱いという信念で故意に癇癪を装っているのかわかりませんが、自分の欲望と主張を通すために暴力を振るう真似をし、二言目には軍艦で襲うと脅しました。ある日、蓮杖が見たのは、激怒したハリスが奉行に向けて青銅のタバコの火入れを投げ、大の字にのけぞって日本側の態度をうかがっている姿でした。奉行は「散り来る灰を避けるようなふりをして、翳(かざ)した袖の陰で抜くな抜くなと手真似で部下の怒りを制止した」。

休息室に下がった奉行はお茶を汲んで行った蓮杖に「さぞかし弱い侍だと思ったろうな」と言って、独り言で「嗚呼忍ぶべし、忍ぶべし」とつぶやいたと記した後、蓮杖は、「もし、この出羽守の堪忍大度がなかったならば、どんな大戦争になったかもしれません」(p.22)と述べています。幕末に欧米がいかに横暴な対応で幕府に開港と条約締結を迫ったかは、ハリスの以下のあざけりに現れています。これは奉行を諭す場面だったそうです。

失礼だが日本のような小さな国を取ろうと思えば何でもないことである。米国にはもとよりそんな野心はないが、もし、万国の中にこの国を狙う国があったなら、どうする積りであるか。日本には軍艦があるか、砲台があるか、イヤサ大砲があるか。気のきいた大砲もなく、砲台もなく、軍艦もなくてどうして他国と戦争が出来るか。(p.20)

侵略行為を繰り返す21世紀のアメリカとイスラエル、支持するヨーロッパ

この原稿を書いている最中にアメリカがイランの核施設3カ所を空爆した(2025年6月22日)というニュースが飛び込んできました。まるで19世紀に戻ったかのような、イスラエル+アメリカによるイランへの不当で違法な攻撃、それを支持する西欧、NATO(北大西洋条約機構)という構図に、ペリーの黒船来航前から、国を閉ざして欧米に甘い汁を吸わせないと非難し、日本は生意気だから、集団強姦しようぜと言うかのような論調の記事(英米に伝えられた攘夷の日本(6-6-5)、(6-6-7)参照)を思い出しました。トランプ大統領はこの攻撃を「第2次世界大戦中の広島と長崎への原爆投下になぞらえて正当化し、『戦争を終結させた』と述べた」と報道されています(注4)。

また、ネタニヤフはアメリカのイラン攻撃に感謝するスピーチの中で、「トランプ大統領と私はよく言っています。武力を通して平和を。最初に武力がきて、次に平和が来る。文明の力(国々、軍部隊:forces of civilization)はトランプ大統領に感謝します」(注5)と述べ、「文明」という語を使っているのは19世紀的「文明対野蛮」のレトリックのようです。この2人のスピーチを聞いて、野蛮でならず者国家はイスラエルとアメリカじゃないかと感じました。

本節で紹介しようと思った19世紀欧米のジャポニズムを代表する小説Madame Chrysanthème(1887)と短編小説”MADAME BUTTERFLY”(1898)と、それを元に作られたプッチーニの同名のオペラ(1904)の本質が、2025年のイスラエル・アメリカによる不当なイラン攻撃によって、より明確になりました。一言で表現すれば、欧米になぶりものにされ続ける非西欧の国々という構図です。

現在のアメリカの姿勢には、初代駐日総領事ハリスが代表した19 世紀アメリカの非西欧国に対する姿勢と通じるものが見えます。欧米が協力して非西欧国を攻撃/侵略し、不当に扱う構図は現在でも変わっていないことに衝撃を受けました。『お菊さん』はフランス海軍将校に、『蝶々夫人』はアメリカ海軍将校になぶりものにされ、蝶々夫人に至っては生まれた子供を連れ去られ、自害に追い込まれるという構図が、欧米と日本を含めた非西欧国の関係を思わせるので、次節でイスラエル+アメリカによるイラン攻撃について、ひいては今なお続く米軍による日本支配について見たいと思います。

初代駐日米国総領事・ハリスと通訳ヒュースケンが「女」を要求

19世紀の日米関係に戻ります。下岡蓮杖はハリスと通訳のヒュースケン(Hendrick Conrad Joannes Heusken: 1832-1861)が「女」を要求したことも記しています。「米国領事の艶聞」と題した節を引用します。

ハルリスとヒュースケンとは姉崎の玉泉寺という寺に宿泊していたので、私は両人の給仕のような役を言付かって、昼夜一所にいましたから、自然、心安くなって打開けたことも頼まれました。二人は月に二度か三度位御用所[横浜開港の談判をする所]へ出て下田奉行と談判をするばかりで、その間は別に用もなく退屈に堪えられないというので、私に二人から女の世話を頼まれました。それは両人の私行に渉ることで少し話難いが、しかし人情の自然だからあえて隠すにも及びますまい。私は二人からの頼みで緒方を捜していろいろ相談を掛けてみましたが、なかなか今日のようにオイソレと応ずる者がない。五六十両の金を出して貰って、多くの芸娼妓を呼んで、種々説付けたすえに、おキチ・おマツという二人の女に得心させて、おキチをハルリスに、おマツをヒュースケンに配しました。そのころ、ハルリスは六十ばかり、ヒュースケンは三十五六でしたろう、おキチは二十五六で、おマツは二十ばかりでした。しかし、ハルリスはおキチを二三度呼んだばかりで、六十弗の金をくれて断ってしまいましたが、ヒュースケンの方は、その後、久しくおマツを愛していました。この関係からヒュースケンといっそう懇意になって、私は写真のことを教えて貰ったのです。((注3), pp.17-18)

この「おキチ」は現在、下田市のHPに掲載されている「『お吉』にまつわる物語」(注6)と同一人物のようです。

欧米外交官が要求した性奴隷「ムスメ」

私が「ムスメ」という存在を知ったのは、萩原延壽『旅立ち 遠い崖―アーネスト・サトウの日記抄1』を読んだ時でした。19歳のアーネスト・サトウ(Ernest Satow: 1843-1929)が1862年9月8日に横浜に到着して間もなくの日記に「ニール中佐[公使代理: 「英米に伝えられた攘夷の日本(7-2-1-3)」参照]はわれわれを公使館に住まわせ、われわれが『ムスメ』を囲う機会をあたえまいとしているのである」(1862年10月14日、(注7), p.189)と書いています。また、到着後まもなく起こった生麦事件(1862年9月14日)の現場に直行したイギリス公使館付き医師ウィリアム・ウィリス(William Willis: 1837-94)が兄に「ここではほとんど例外なしに、独身の男は日本の女性をひとり、ときにはふたり囲っています」(1862年10月13日)(pp.189-190)と書いています。

横浜居留地の外交官たちのうち、誰が何という名前の「ムスメ」を囲っていたかの記録を『横浜どんたく 下』(pp.206-210)に見つけました。各国の公使・総領事・領事をはじめとする欧米外交官が性奴隷を囲っていた記録が記されています。「娘(ラシャメン)たか」とか、「娘つる」とかの2種類の「ムスメ」が記載されていますが、(ラシャメン)と記載があるのは、遊女のうち、外人用の遊女、(ラシャメン)の記載のないのは、日本人用の遊女、あるいは、素人の娘なのでしょうか。

確かにハリスも英国公使代理のニールも「ムスメ」を囲っていないことになっていますし、サトウやウィリス、同僚のミットフォードの名前はありません。この3人の名前が記載されていないのは、少なくともサトウ・ウィリス・ミットフォードに関しては、性奴隷がいなかったというのではなく、いわゆる「日本人妻」がいたからでしょう。

サトウやミットフォードが『お菊さん』と『蝶々夫人』の元祖

サトウとミットフォードは仕事で江戸以外に旅をした時には、旅先で頻繁に芸者を呼んだたことがサトウの日記に記されています。また、日本人妻との間に子どももなしていました。サトウに関しては、日本人妻武田兼との間に息子2人をなし((注8) p.268)、2軒の家を買い与え、生活費の面倒もみ続けたとのことですが(p.352)、本国には連れ帰っていません。

ウィリスは日本の妻とされる江夏八重の間に息子が一人、八重との関係以前、おそらく1865(慶応元)年に別の日本人女性との間に生まれた息子がいて、1877(明治19)年に一時帰国する際、その息子(当時12歳)を連れ、八重とその息子(4歳)は日本に残しましたが、その生計費がどうなっていたかは判明していないそうです((注9), pp.259-263)。その後、1882(明治15)年に9歳の息子をイギリスに連れ帰ったことなどが判明しています(p.310)。妻と息子を引き離して、連れ去ったことになります。「蝶々夫人」のピンカートンとアメリカ人妻がしたことと同じ行為です。

サトウの同僚だったイギリス人外交官ミットフォード(A. B. Freeman-Mitford: 1837-1916)も日本人妻と子どもがいたとされていますが、彼の自伝でも書簡でも一切触れていないので詳細はわからないそうです。唯一残されているのは、ミットフォードが休暇で帰国した1870(明治3)年に彼宛に「とみ」という女性からの手紙で、早く帰ってきてほしい、歩き始めたばかりの坊やの成人を見届けてほしいと懇願していることです((注10), pp.39-41)。まるで『蝶々夫人』ですが、時代的にはサトウ・ウィリス・ミットフォードが元祖です。

Madame Chrysanthème

「ムスメ」はピエール・ロティ(Pierre Loti: 1850-1923)のMadame Chrysanthème (1887, (注11))でも描かれ、有名になりました。日本語訳では『お菊さん』(1915)なので、便宜上「お菊さん」を使います。この作品はロティがフランス海軍士官として乗船していた艦船が1885年7月8日から8月12日まで長崎の三菱造船所で整備のため停泊している間に、「ムスメ」の親と契約して、1カ月20ドルでムスメと同棲した時の日記をもとに描かれました。

出版されるやいなや大人気で、出版から5年間で25版を重ね、1923年には221版に及んで、英語を含めヨーロッパの各言語に翻訳されました。熱烈な読者の中にはヴィンセント・ヴァン・ゴッホ(Vincent van Gogh: 1853-1890)もいたそうです。これらの情報の出典はニュージーランドのカンタベリー大学博士論文「19世紀フランスのジャポニズムの一例としてのMadame Chrisanthème」(注12)で、多くの情報を網羅しているので、参考にします。

欧米におけるロティの魅力の理由

欧米の批評家たちの評価では、当時のロティの絶大な人気の理由は、『お菊さん』を含めた作品で描かれる「ヨーロッパの『文明人』男性と『原始的』現地人女性との間の短い情事」が、「ヨーロッパ人読者の文化的優越感を満足させ」、「植民地時代の冒険における個人的文化的自己満足を得られるから」(p.27)とされています。ロティ自身が日記で長崎での1ヶ月の「結婚生活」を日記に記した理由を「それがいずれ(中略)売れることが充分予想されていたからです。それでなければ、おそらく書きとめなかったでしょう」((注13), pp.13-14)と述べています。

ロティの女性遍歴の激しさは、22歳の時に行ったタヒチから始まったようで、タヒチが「狂乱的・肉欲的な休息の地」で、そこで「男性の性的能力を強烈に蓄積した」と表現されています。またトルコのハーレムの第四夫人との密会も小説にし、これらの作品は「若さの楽天主義と男性性の力強さが特徴」と評されています。対照的に長崎に行った時は35歳で、セックスにしか関心がないのは同様だとしても、対象の女性の頭の中には全く関心がないと日記に記しています。特徴的なのは、当時の欧米植民地や侵略地の「『原始的』現地人女性」が対象だという点です。

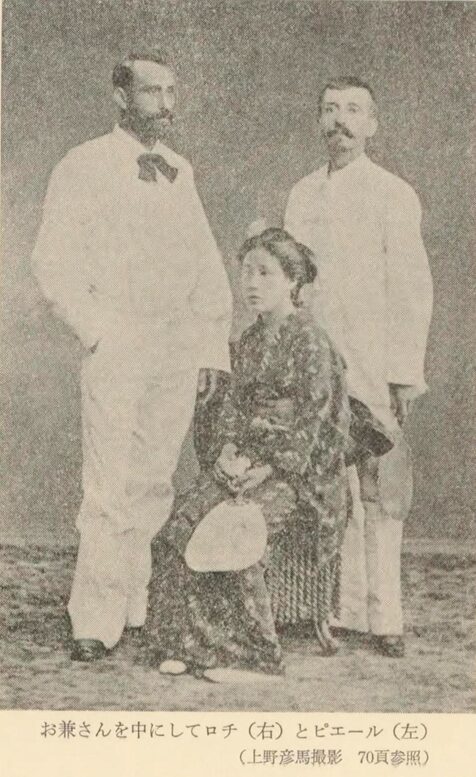

彼の日記とMadame Chrisanthèmeを比較すると、実在の「お兼さん」をChrisanthème(日本語訳はお菊さん)に変えるなど名前を変える以外はほぼ日記に忠実ですから、1885(明治18)年当時の長崎の様子、欧米海軍の兵士や将校の日本観などを知る意味では貴重な記録かもしれません。私はフランス語は読めないので、『お菊さん』を和訳と英訳で比べながら読みましたが、これほど露骨な白人優位主義、女性蔑視、小児性愛者の文章と思えるものを読んだことがなく、不快感に圧倒されました。同時にこれが当時欧米で熱狂的に受け入れられたという事実は、欧米のジャポニズムの本質を示しているように思えます。

『お菊さん』でも「ムスメ」という単語が頻繁に使われ、「ちっぽけな十五歳の《ムスメ》娼婦たち」((注14), p.20)と表現するように「ムスメ」=娼婦という認識だったようです。だからこそ、「お兼さん」=「お菊さん」をしきりに「私のムスメ」と呼ぶのは、「私の娼婦」あるいは「私の性奴隷」と呼ぶのに等しく、お菊との出会いの場面がアメリカの奴隷市場における奴隷売買の場面を想起させます。ロティの関心を察して、仲人役が「お気に召しましたか?」とお菊の手を引っ張って、ロティの前に立たせ、「まだ結婚したことがない」、つまり生娘だと強調したのに対し、ロティが「あの娘はまだ結婚したことがない!」(p.66)と喜びの声をあげるのを自慢気に描いています。

ロティの乗船していた仏海軍の軍艦から少なくとも4人の将校が1カ月20ドルで「ムスメ」を囲い、その1人は「ツキサン」と呼ばれる12歳ぐらいの少女だと記されています。当時は数え年でしたから、満年齢では1歳は若い少女達だったでしょう。将校が「日本式結婚」と称して、性奴隷を買い取ったのに対し、水兵達は遊郭で性欲を満たしていたようです。

ロティと「お兼さん」の契約が成立し、彼は同僚ピエール(小説ではイヴ)と「お兼さん」を共有していたようで、小説でも蚊帳の中で3人で寝る様子が度々描かれ、「私は、三人で寝ることに就いては別に非難す可き点を見出さない」(p.210)と開き直っています。

日記には、契約が完了した夜、「オカネ・サンとぼくは手をとり合う。ピエールもまた彼女のちっちゃな手に触りたがる」(p.22)と2人のフランス人男性と18歳かもっと若い「お兼さん」との関係が描かれます。

ロティが「お菊」を選んだ理由は「私を楽しますため」(p.79)、「小さくて可愛らしい子供ゲエシャ」(p.333)、「私は私を娯(たの)しませるためにお前を手に入れたのだ。お前はそれに対しては大変よく成功したとは云へない。併しお前はお前の呉れられるだけのものは呉れた。お前の小さな身体も、お前のお辞儀も、お前の小さい音楽も」(p354)などと述べています。そして、彼女の「頭の中で何かが起こっているのだろう。だが、それを知ろうとする興味はぼくにはない—それはぼくにとってどうでもいいことなのだ」(日記, p.29)と、人種差別と女性蔑視を恥ずかしげもなく告白しています。

1ヶ月後に長崎を去る際には「ぼくは、偶然に一夜眠った宿屋を立去るように、振り返ることなく、後を見ることなくこの住居を離れる……。こうしてぼくの日本の結婚は終わった」(p.97)と日記に記し、小説では以下のように述べられています。

私には此の国が、いつもよりも小さい、老ぼれた、血の気のない、気力の抜けたもののやうに見える。私はこの国の太古時代に就いても、幾世紀の木乃伊(みいら)化してゐた事に就いても、十分に認めてゐる。–それもやがて西洋の新しさと接触して怪異(グロテスク)となり、憐む可き諧謔となって終りを告げやうとしてゐるのである。(p.359)

出発の間際になって、私は、此のよく働く、勤勉な、金儲けに目のない、立憲的の気取りと遺伝的の愚劣と鼻持ちのならない猿らしさとに汚されてゐる、この礼に厚い小さい国民の蠢めきの群を見て、私は心密かに軽い侮蔑の微笑を見出し得るのみである。(p.360)

「猿」のような日本人という侮蔑感は「江戸の舞踏会」(1889, 「もっと暗い日々2-2」参照)でも強調されています。ロティも同僚のピエールも、街で遭遇する「年の頃十二から十五位な全く小さなムスメ達、背はと云ふとやっと彼の腰の所まできゃない娼妓たち」がピエールの袖を引っ張って「彼を悪い事に連れて行かうとして」、彼女達から逃れた後、「彼女等がそんなに若く、そんなに小さく、そんなに赤ん坊みたいなくせに、既にそんな恥知らずになってゐるのに、此の上もなく憐れ憤って」(p.100)いたという記述には、「結婚」という言葉で性奴隷売買をする自分たちの行いを正当化している欺瞞性が見られます。

長崎からフランスに戻って1年後にロティはフランス人女性と結婚しますが、同じ町にバスク人の女性を囲い、その女性との間に3人の子どもをもうけたそうですから、ロティにとって、妻を含めて、女性は人間としての尊厳はない存在だったのでしょう。

出典:Madame Chrysanthème, p.88

ロティの日本観に対する批判

ロティの日本関連作品は全て「日本文明の解釈としては十分ではない」と批判したウィリアム・シュワルツ(William Schwartz)は、「ロティはあまりに自己中心的で、日本人の頭や心に同情心をもって入ることができず」、もしできていたら、ロティと彼の主人公は、日本人が小さいと繰り返すとき、日本人にとって彼が大きいのだから、お菊は自由意志で彼と同棲などしなかっただろうと述べています((注12), p.42)。この発言は『近代フランス文学における極東の想像力豊かな解釈』(The Imaginative interpretation of the Far East in modern French literature, 1800-1925)という本の中で編者の一人、シュワルツが1927(昭和2)年に述べたそうですが、現代風に言えば、お菊は「性的同意」などしなかっただろうと言っているようです。100年近く前に数は少ないとしても、欧米の男性が「原始的現地人女性」の性的同意なしにロティが金でお菊を買った(売ったのは彼女の両親ですが)という含みで批判したのは珍しいのではないでしょうか。

性交に「性的同意」が必要だと日本で法律が定めたのは、この100年後の2023年ですが、それ以降も性的同意なしの強姦犯が無罪になる裁判事例が続いています。その理由は裁判官が「男のポルノ的フィクションの発想」、つまり女性被害者が恐怖で金縛り状態でも「性的同意」がある、あるいは女性被害者が喜んでいると主張する男の欺瞞性を持っているからだと批判されています(注15)。

日本人や東洋の読者にとって『お菊さん』は不快な小説で、ある中国人批評家は「ヨーロッパ文明の最低の部分を示す本をあげよと言われたら、躊躇なく『お菊さん』を推薦する。この作家によって描かれる男は、私の目には、悪魔の化身(the devil incarnate)に見える」と書いています((注12), p.42)。正確に何年の発言か示されていないそうですが、引用されたのは1958(昭和33)年です。

訳者・野上豊一郎の評価と読者の評価

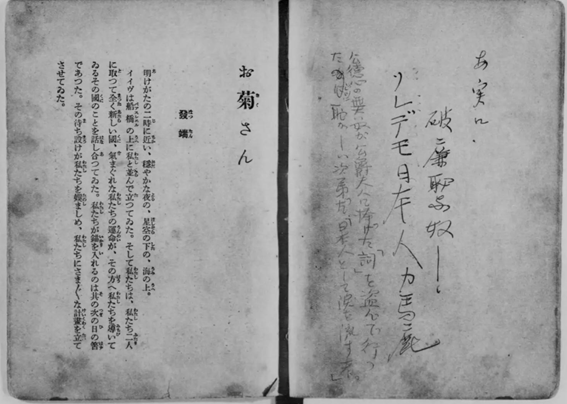

『お菊さん』の訳者・野上豊一郎(1883-1950)は初版(1915)の「ロティのために(序文に代へて)」で「若し此の物語を讀んで憤慨する感傷的な日本人があったら、私はその人を憐みます」((注14)と述べています。興味深いことに、国会図書館デジタルコレクションに収められている初版に当時の読者の書き込みがあり、「日本人として涙を流す者」という署名で以下のように述べています。

「あ 実に 破廉恥な奴! ソレデモ日本人カ 馬鹿」の後の、左側の薄い文字部分は「公徳心の無い奴が侯爵夫人に捧げた「詞」を盗んで行った姿に(「に」の横のカタカナ部分は判読不可能)恥かしい次第だ」と読めます。この書き込みの主が、「破廉恥な奴!」というのは訳者の野上豊一郎のことでしょうか。

8年後の野上のコメント

ロティの死に際して、再版された「再版序」(1923:大正12)で、野上は以下のように述べています。

恐らくは初めから日本人に読まれることを期待しなかったであらうと思はれるロティの書いたものの中に、私たちは自分で見るを好まない自分の醜い姿をより多く発見し得て、反省させられるべきではなかろうか。此の意味に於いて、芸術的価値のことは別にして考へて見ても、私はピエエル・ロティを日本の最も良い友だちの一人として感じることが出来る(注16)。

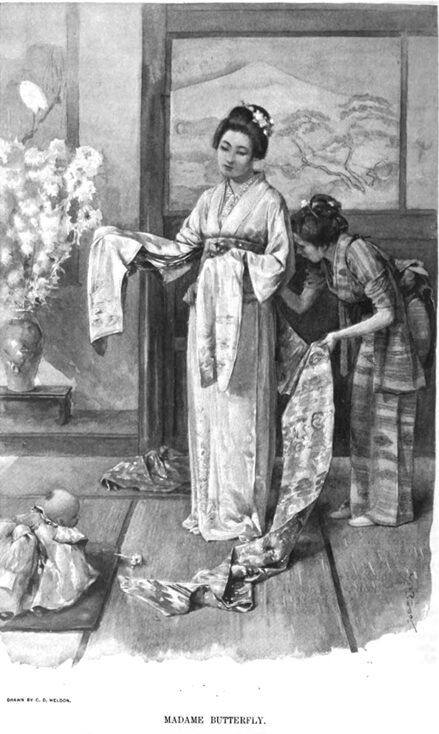

蝶々夫人

『お菊さん』の延長線上にあるのが「蝶々夫人」です。こちらも西洋人男性(この場合はアメリカ人)の性欲を満たす日本の「ムスメ」の物語で、お菊さんのその後を悲劇化したように、子どもが生まれた「ムスメ」がひたすらアメリカ人「夫」の帰りを待ち続ける姿に対し、3年後に白人の妻を連れてピンカートンが長崎に戻って来ます。そして、彼の妻が蝶々夫人の子どもを連れ去り、蝶々夫人は自害するという白人アメリカ人にとって都合のいいストーリーです。

プッチーニの「蝶々夫人」(1904)について、上野千鶴子『女嫌い ニッポンのミソジニー』(2018)は「魅惑的な快楽の源でありながら、自分をおびやかす可能性がまったくない無力な存在で」「自分が去ったあとも、恨みもせずに慕いつづけてくれる」「蝶々夫人」は西洋の男にとって「つごうのよい妄想」だから、このオペラを見て「拍手喝采する日本の聴衆の気が知れない」((注17), p.44)と述べていますが、同感です。

プッチーニのオペラMadame Butterfly(1904)は同名の短編小説(1898)を元にしています。元となった短編小説”MADAME BUTTERFLY”(1898)は『センチュリー・マガジン』1898年1月号(注18)に掲載されました。著者ジョン・ルーサー・ロング(John Luther Long:1861-1927)は弁護士でしたが、文学が好きで、多くの短編小説や詩を書きました。その一つが「蝶々夫人」でした。彼自身は日本に行ったことはありませんでしたが、姉が宣教師の妻で、姉から話を聞いて、ストーリーにしたそうです(注19)。

オペラ「蝶々夫人」がいまだに根強い人気で、全オペラの中で最も多く上演されるというのが(注20)、オリエンタリズムが現在にまで続き、「西洋の男にとって都合のよい妄想」に憧れる観客・消費者が多く、娯楽商品として21世紀でも成立しているということでしょうか。欧米読者がなぜロティの作品が好きかという理由(「ロティの作品は、ヨーロッパ人読者の文化的優越感を満足させ、植民地時代の冒険における個人的文化的自己満足を得られるから」)が「蝶々夫人」好きの理由につながるようです。

オペラの筋と原作を比較して見えてくるのが、オペラではピンカートンとアメリカ人妻が原作ほど非情に描かれていないことです。原作が当時長崎に駐留していた宣教師が見聞したことをもとにしているということですから、少なくとも当時のアメリカ海軍の水兵や将校、そしてアメリカ人宣教師の日本観、日本女性観を反映していると理解してよさそうです。原作が雑誌に掲載された年に作者が”MADAME BUTTERFLY”を含んだ短編集Madame Butterfly; Purple Eyes; A Gentleman of Japan and a Lady Kito Gloryを自費出版したようですが、同年にセンチュリー社が出版し、その後別の出版社から1895年、そして1902年にまたセンチュリー社が出版というように、普及ぶり、人気ぶりがわかります。

ピンカートンとアメリカ人妻

短編小説の方はアメリカ海軍の軍艦で航海中のピンカートンと同僚セイヤーの会話で始まります。セイヤーが1890年に長崎に来たときに聞いた「ピンク芸者」(Pink Geisha)の話は実は彼の兄の実話だったと聞いて、ピンカートンは一笑に付します。 しかし、その彼が「完全に自分の慰安のための妻」(entirely for his own comfort)を得て、彼女を「飼うための家」(a house in which to keep her)を999年間の賃貸契約で借りたと語られます。999年の賃貸契約というのは、ロティが長崎滞在中(1885年)も強調されているので、当時の欧米人には魅力的な権利と捉えられたのでしょう。不平等条約改正後の1900年から外国人に999年の地上権が適用されたということですが(注21)、1898年発表の「蝶々夫人」でも、1885年のロティも強調していましたから、条約改正前から実施されていた外国人の特権だったようです。

愚かな蝶々さんという「ムスメ」の造形

オペラでは強調されていませんが、短編小説のMadame Butterflyはピジン・イングリッシュ(Pidgin English)を話す原住民の女という印象を持たせるように、ピジン・イングリッシュに慣れていなければ理解不能な日本語訛りの英語を話し続けています。ネイティヴ・スピーカーには幼稚さ、バカさが印象づけられ、読者の嘲笑を誘うメカニズムです。一方、当時のアメリカ人宣教師夫婦の理想的日本人として、蝶々夫人は家では英語以外の使用を禁じ、自らキリスト教に改宗し、子どもがブロンド碧眼だ、「日本の赤ん坊らしくいい子で、アメリカの赤ん坊らしくハンサム」(He was as good as a Japanese baby, and as good-looking as an American one. p.381)だと大喜びする言動を描いています。そしてピンカートンが語ることを鵜呑みにし、「アメリカでは結婚は相手が死ぬまで生涯続く。…アメリカ合衆国では誰もが結婚を続ける。裁判なしに離婚はできない。刑務所に2年から7年収監されるから、誰も離婚しない」と信じて、彼からもらった資金が底をつき、食費もない状態になっても信じて待ち続ける愚かな17歳(満16歳?)の「ムスメ」が描かれます。

一方、ピンカートンは最初から娯楽として蝶々さんと「結婚」し、騙し続けた結果、彼を神と崇めるようになると描かれます。『お菊さん』のフランス軍将校のように、ピンカートンはアメリカに戻って蝶々さんのことを思い出すような男ではないと述べられます。

3年後に待ちに待ったアメリカ軍艦が長崎に入港しますが、ピンカートンは訪ねてきません。その1週間後に客船が入港し、彼がブロンドの妻と乗船している姿が描かれます。蝶々さんがアメリカ領事を訪ねて、ピンカートンの消息を尋ねます。領事はピンカートンから頼まれた金銭を渡そうとしますが彼女は受け取ろうとしません。そこへ、ピンカートンの妻が神戸にいる夫に電報を打ってくれと領事に依頼しに来て、蝶々さんと遭遇します。その時の彼女の発言から、夫と原住民女性の関係、夫との間の子どもについて、どう思っているかがわかります。

[ピンカートン宛の電報の内容]「赤ん坊と女中に会った。赤ん坊を今すぐ引き取れない?可愛い子。今日母親に会いに来たけど会えなかったので、明日母親とこのことで会う」。

[蝶々さんに向かって]「まあ、あなたって、なんてチャーミングで愛らしいの! 私にキスしてくれない?可愛い慰み者ちゃん!」「嫌です」と蝶々さんが、彼女を見つめて言った。「あら、そう」と彼女は笑った。「あなたたちは、そんなことしないそうだから、あなたを責めるわけにはいかないわね。アメリカの男たちがあなたたちと恋に落ちるのを完全に許すわ」。《How very charming—how lovely—you are, dear! Will you kiss me, you pretty—plaything!》《No,》said Cho-Cho-San, staring at her. 《Ah, well,》laughed the other, 《I don’t balme you. They say you don’t do that sort of thing. I quite forgive our men for falling in love with you. 》(p.390)

この後、蝶々さんはわずかに残っていた硬貨を、ピンカートンの金だから返して欲しいと領事に渡して、その夜、西南戦争(1877)で戦死した父の形見の短刀で自害します。その刃には「尊厳を持って生きられなくなったら、尊厳をもって死ぬ」(To die with honor, When one can no longer live with honor)と書いてありました。翌朝、ピンカートン夫人が家を訪ねると、家は空き家になっていたと、小説は終わります。白人の妻にとって、夫の現地人妻の存在は夫の「慰み者」として受け止められ、人間として、女性として認めていないから、嫉妬の対象にもならないし、二人の子どもは法的夫婦である自分たちの物/権利だという認識です。オペラではこられの点はぼかされ、ピンカートンも妻も善人として描かれています。それだけでなく、オペラでは蝶々夫人が自害の場面に、屏風越しではあっても目隠しした子供を置いておき、息絶え絶えに子供の方に這うようにしていく姿と、ピンカートンが叫びながら入ってきて、崩れ落ちる姿で幕が閉じるという(注22)、何重にも恐ろしい場面設定になっています。

再生産され消費され続ける「西洋の男にとって都合のよい妄想」

「お菊さん」と「蝶々夫人」をモデルにしたベトナム戦争時代の米兵との間に生まれた子どもがアメリカで幸せに暮らせるようにと自殺するベトナム人女性の悲劇を描いた「ミス・サイゴン」(Miss Saigon, 1989)も、ユートピアのヨーロッパやアメリカに対し、ディストピア(Dystopia暗黒郷、悲惨な場所)のベトナムという構図のオリエンタリズムの再生産という批判があります。このほかにも「蝶々夫人」をモデルにした映画やミュージカルが制作され続けていることを論文「マダム・バタフライからミス・サイゴンまで:人気オリエンタリズムの100年」(注23)は以下のように結論づけています。

Madame Butterflyが100年経っても度々映画、ミュージカルなどにリメークされている事実は、ヨーロッパの植民地における他者[=原住民女性]に関する思考の長い歴史の効果を示すだけでなく、西洋が今現在植民地の他者との関係を分析し再評価していることを示している。

この筆者の以下の指摘は的確です。

蝶々夫人もミス・サイゴンも立場を逆だと想像すると、こんな結末にはならない。ブロンドのチア・リーダーが背の低い日本人ビジネスマンと結婚し、彼が3年間[日本に]帰国し、その間、彼女は彼の写真に祈りを捧げ、再婚の話を断る。夫が再婚していたと知ると彼女は自殺する。彼女は気の狂ったバカ(deranged idiot)だと考えるのが普通。しかし、自殺したのが東洋の女性なので、西洋人にとっては美しい。

前述のように、アーネスト・サトウの友人で、イギリス公使館付き医師だったウィリスは少なくとも2人の日本人女性との間にできた子どもたちを母親から引き離してイギリスに連れ帰えりました。ミットフォードは日本人妻と子どもを永久に捨て去ったようですし、前任地の中国でも同様の卑劣な行為をしていた可能性が高いですから、ピンカートンよりひどいです。

このように、外交官でさえ日本人との間に子どもがいたのですから、居留地の欧米人男性の多くに子どもがいたことは想像に難くありません。『横浜市史稿』風俗編』(1932)では「ラシャメンと混血児」((注24), pp.366-373)と題した節で、統計はありませんが相当数いたこと、問題点などが述べられています。これがアーサー・コナン・ドイルが短編「ジェランドの航海」(1892)で日英混血の青年を主人公にした謎が解けたように思います(「英米に伝えられた攘夷の日本(7-2-1-1)参照」。幕末・明治期にすでに日本に居留していた外国人が日本人女性との間に子どもをもうけていた例が多くあったということ、そのうち、男性の本国に連れ去られた混血の子どもたちも大勢いたらしいことです。

注

| 注1 | 石井光太郎・東海林静男(編)『横浜どんたく 下』有隣堂、1973 (昭和48)、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9536328 |

|---|---|

| 注2 | 「下岡蓮杖」「近代日本人の肖像」国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/6115/ |

| 注3 | 石井光太郎・東海林静男(編)『横浜どんたく 上』有隣堂、1973(昭和48)、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9536327 |

| 注4 | 「トランプ氏、日本への原爆投下になぞらえイラン核施設攻撃を正当化『戦争を終結させた』」AFP, 2025年6月26日 https://www.afpbb.com/articles/-/3585487 |

| 注5 | ”Netanyahu praises Trump’s strikes on Iran”, NBC News, June 22, 2025 https://www.nbcnews.com/video/netanyahu-praises-trump-s-strikes-on-iran-242041925620 |

| 注6 | 「『お吉』にまつわる物語」、下田市 https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/100400shimodanorekishi/110783.html |

| 注7 | 萩原延壽『旅立ち 遠い崖―アーネスト・サトウの日記抄1』朝日文庫、2008 |

| 注8 | 萩原延壽『離日 遠い崖―アーネスト・サトウの日記抄14』朝日文庫、2008 |

| 注9 | 萩原延壽『西南戦争 遠い崖―アーネスト・サトウの日記抄13』朝日文庫、2008 |

| 注10 | 萩原延壽『岩倉使節団 遠い崖―アーネスト・サトウの日記抄9』朝日文庫、2008 |

| 注11 | Pierre Loti, MadameChrysanthème, CALMANN LÉVY, ÉDITEUR, 1888. Hathi Trust Digital Library https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044051092971 |

| 注12 | Heather McKenzie,カンタベリー大学[ニュージーランド]博士論文Madame Chrisanthème as an item of Ninteenth-century French Japonaiserie, Doctor of Philosophy, University of Canterbury, 2004 https://core.ac.uk/download/pdf/35464209.pdf |

| 注13 | 船岡末利(訳)『ロチのニッポン日記—お菊さんとの奇妙な生活』有隣堂、1979(昭和54)国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12578157 |

| 注14 | ピエエル・ロティ、野上白川(訳)『お菊さん』新潮社、大正4(1915)年 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/936171 |

| 注15 | 伊木緑 大貫聡子「『性的同意』分かれる司法の判断 無罪のケースも」『朝日新聞DIGITAL』2025年3月8日 https://digital.asahi.com/articles/AST3722JJT37UTFL019M.html |

| 注16 | ピエエル・ロティ、野上豊一郎(訳)『お菊さん』再版、新潮社、大正12(1923)年 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/936172/1/191 |

| 注17 | 上野千鶴子『女ぎらい ニッポンのミソジニー』朝日文庫、2018 |

| 注18 | John Luther Long, “Madame Butterfly”, The Century Magazine, Jan. 1898, pp.374-392. Vol.55, Nov 1897Apr―1898. Hathi Trust Digital Library https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39076000392410 |

| 注19 | “John Luther Long: an Inventory of His Papers at the Harry Ransom Humanities Research Center”, University of Texas, https://norman.hrc.utexas.edu/fasearch/findingAid.cfm?eadid=00080 |

| 注20 | ”Madame Butterfly: opera by Puccini”, Britannica. https://www.britannica.com/topic/Madama-Butterfly |

| 注21 | 佐藤大祐・斉藤功「明治・大正期の軽井沢における高原避暑地の形成と別荘所有者の変遷」『歴史地理学』46-3, 2004 http://www.hist-geo.jp/img/archive/219_001.pdf |

| 注22 | Madame Butterfly: A Japanese tragedy, Foundded on the book by Joh L. Long and the drama by David Belasco, English Version by R.H. Elkin, Music by G. Puccini, New York, G. Ricoldi & Compnay, 1906. Hathi Trust Digital Library https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucw.ark:/13960/t4vh60586 |

| 注23 | Maria Degabriele, “From Madame Butterfly to Miss Saigon: One hundred years of popular orientalism”, Critical Arts: A South-North Journal of Cultural & Media Studies, 1996, Vol.10, Issue 2, https://files.eportfolios.macaulay.cuny.edu/wp-content/uploads/sites/5981/2017/11/16164733/Popular-Orientalism.pdf |

| 注24 | 横浜市役所(編纂)『横浜市史稿』風俗編、臨川書店、昭和7(1932)年4月初版、昭和60(1985)年12月 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/9539902/1/521 |