イギリス議会下院で政府が承認したアロー号事件対応とカントン攻撃に対する賛成、反対の議論が続き、グラッドストンが戦争反対の動議に賛成票を投じてほしいと熱弁をふるいます。院の4日間にわたる議論はA4の印刷ページ数にすると、合計186ページに及びます。上院の動議提出者のダービー卿のスピーチ(

6-2-1参照)は3時間だったと報道されていますので、他の戦争反対論の議員も同様だったと推測できます。議論の4日目、最終日には後に首相になるグラッドストン(William Ewart Gladstone: 1809-1898)がそれまでの議員たちの議論を引用しながら、自分の主張を展開しているので、きちんと聞いていることがわかります。動議に反論する議員の論に特徴的なのは、コブデンが批判したような「野蛮、半野蛮」という差別表現を使い、中国に対して武力で教えるのは正当だという趣旨の偏見に満ちたものが多いことです。 グラッドストンの議論の中で感銘を受けた箇所を抄訳します。グラッドストンはリバプールの裕福な商人の息子として生まれ、この議論の中でも自分は商人の出自だがと断って、議会で商人クラスを代弁するようなことはすべきではないと批判しています。政治の世界に入ったのは1832年で、1843年に保守党政権に入閣しますが、次第にリベラルに変わっていき、1859年に自由党に入党して、1867年に党首となり、翌年、首相となります。グラッドストンは4度首相となり、ヴィクトリア朝時代の中心的政治家とされています。

グラッドストンの議論

我々に対する中国の[守るべき]条約義務について話してきたが、中国に対する我々の[守るべき]条約義務について忘れてはならない。我々はどんな目的で香港を獲得したのか? この点に関する条項を諸君は見たことがあるか? 諸君が[香港を]手に入れた目的は次のように書かれている。「中国皇帝陛下は大英帝国女王に香港島を割譲する。英国国民が必要な時に船を修理する港があるべきで、この島は必要であり、望ましいことは明らかであるからだ」(グラッドストンが引用した条文:”His Majesty the Emperor of China cedes to the Queen of Great Britain the island of Hong Kong, it being obviously necessary and desirable that British subjects should have some port whereat they might careen and refit their ships when required”)。これが香港割譲の目的だった。もし我々がこの条約の精神に従って行動しなければならないとしたら、条約はこの目的のために適用されるのである。(中略)しかし、諸君の中国に対する条約義務はこれだけではない。もう一つある。追加条約の第12条だ。「公正で正常な関税とその他の税が制定された今、これまでイギリスと中国商人の間で行われてきた密輸システム、その多くの場合、中国税関の役人が黙認したり、共謀していたシステムが完全に止むであろう。この件に関して、全英国人商人に対して絶対的な布告がすでに英国全権大使によって発せられた。全権大使は領事たちにも、彼の監督下で貿易に従事する全英国人の行動を厳しく監視し、注意深く調査するよう指示した」(”A fair and regular tariff of duties and other dues having now been established, it is to be hoped that the system of smuggling which has heretofore been carried on between

続きを読む

君の友達のために今、何が言えるかい、リチャード!

キャプション:「君の友達のために今、何が言えるかい、リチャード!」Scanned image by Philip V. Allingham; text by George P. Landow,

Punch, 2 May 1857.

カントン砲撃についてのイギリス議会での論争:下院

アロー号事件とカントン砲撃について、イギリス議会下院(庶民院)で、リチャード・コブデン(Richard Cobden: 1804-1865)が反戦の動議を提出しますが、上の『パンチ』の戯画はコブデン議員を揶揄しています。このようにメディアは戦争賛成の世論を形成していきます。下院での議論は1857年2月26日に始まり、2月27日・3月2日・3月3日と続いて、激しい議論が展開されます。まず動議を提出したコブデン議員の論点を紹介します。コブデンは貧しい生まれで、サラサ染め工場を始めて、お金を貯めると、29歳から35歳までフランス・ドイツ・スイス・米国・中近東を旅して、政治家になります。

コブデン議員の論点

:上院の議論と重なる内容は除外し、特徴的な論点を抄訳します。

今我々は中国と戦争状態にあり、資産の甚大な破壊と荒廃が起こった。私が尋ねたいのは誰がこの戦争の作者か、そしてなぜこの戦争が始まったかという点である。中国のために尋ねるのではなく、我々自身の名誉を守るために尋ねる。この問題を弱小国ではなく、強国と交渉していると仮定して検討していただきたい。この国には政策を2つの方法で追求する傾向があることを私は屈辱的に思っている。一つは強者に対する方法、もう一つは弱者に対する方法である。これはイギリス人が生まれ持っている性格ではない。時には多少傲慢で高圧的で喧嘩を売るような傾向もあったが、弱者をいじめ、強者に対しては腰抜という性格は一度も持ったことがない。この問題について、中国とではなく、アメリカと交渉すると仮定して検討しよう。我々は中国と条約を結んでおり、この国との国際関係で、我々は完全に対等な立場である。

最近提出された書簡に関して申したいことがある。このブルー・ブック[議会に提出される資料の呼称、]がなぜダービー伯爵がこの問題について話したその日の朝に議員のテーブルの前に置かれたのか、なぜ元首の名前で、「中国における侮辱に関する書簡」という揶揄する題名で提出されたのか? 私の経験からは、このブルー・ブックはあの朝、まさに我々を惑わす目的で置かれたのだと言いたくなる。多くの議員は単純な騙されやすい田舎紳士だから、ブルー・ブックに対して私のように貪欲ではない。彼らはこう言うだろう。「やめてくれ! 中国で我々が被った侮辱について、225ページも書いてある本だ。いい加減、クラレンドン卿がイギリスの権益を守るために仲介するべき時だ。この問題で必要なら戦争に行くのは全く正しい」。私はこの本を全部読んだが、1842年から1856年までの書簡の要領を得ない抜粋だ。暴動や村の紛争など。イギリス人が射撃のために居留地の外に出て、村人に野次られたとか。別のイギリス人が射撃に出かけて、男の子を撃ってしまい、その子が失明したとか。領事がその子に土地を買うための金200ドル与えたとか。これらに「中国における侮辱」という題名がつけられたのである。

リバプールの「東インドと中国協会」の商人たちが中国から何を求めているか、我が国の外務大臣に述べている。「イギリス政府は中国沿岸、航行可能な川の全港を外国貿易のためにいつでも開港し、その港に領事を配置し、我が国の戦艦がこれらの海岸と川を自由に航行する権利を主張すべきだ」。もっと身近なたとえで、お示ししよう。このような文書がモスクワから来て、中国ではなくトルコに対してだと想像してみてほしい。そうすると、こう読める。「ロシア政府はトルコ海岸、航行可能な川のあらゆる港を、いつでも外国貿易のために開港する権利、これらの港に領事を配置する権利、ロシア戦艦がトルコの全ての港と川に自由にアクセスし、航行する権利を主張すべきだ」。もしこのようなのがロシアから届いたら、リバプールで大暴動が起こるであろうことは想像できるはずだ。この紳士たち[リバプールの商人たち]の敵としてではなく、友人として言わなければならないことは、このような言い方は非難されるべきだ。なぜなら、商人階級に同情的な者を非常に不利な立場に置くからで、陸軍と海軍階級に関しても同様である。

あえて言うなら、世界に貿易がこれほど自由な大帝国はない。我々が中国で今享受しているのと同じ低関税の港を、1港でいいからフランス・オーストリア・ロシアに持てたらと願うばかりである。地球上で中国ほど貿易設備が優れている国はない。

リバプールの商人たちは何を望んでいるのか? 他に12港、暴力を使って開港させたら、貿易が増加すると思っているのか。先の戦争で実証済みだ。諸君、覚えているように、1842年の夏、この国には暗雲が垂れ込めていた。中国との条約の報告がこの国に届いた時、とてつもない期待が膨れあがった。ランカシャーの人が帽子を投げて「3億人の帝国で、北の港が自由に使えるようになり、中国人全員が我が社の綿ナイトキャップを買ったら、我が社の全工場は稼働が続けられる」と言った。我が国の輸出はどうなったか? 1842年以降、中国への輸出は全く伸びていないのである。

輸入の方は伸びている。この輸入の大半はアヘンで支払われてきた。我が国のインドに対する輸入も伸びたと言われている。確かに、我が国の商人はインドにロングクロス[白綿布]を輸出し、それをアヘンと交換して、そのアヘンが中国に行き、代償として銀がインドや英国に行く。1842年の戦争が我が国の中国貿易を伸ばしたから、新たな戦争も同じような結果をもたらすと信じるなど、惑わされてはならない。現在、中国で行なっている戦争行為は我が国の貿易を増すどころか、減少させると私は予想している。

諸君[パーマーストン政権]はフランスとアメリカが一緒になって、アロー号事件をもとに共通の[戦争]原因を作り上げることに参加すると思っているのか? アメリカ政府は今までに取られた方針を認めないと信じる。アメリカはこのような暴力的行動に参加しないと信じる。アロー号事件のような悪、卑劣、汚い事件に諸君の味方となって参加する人がいると思うのか?

続きを読む

アロー号事件を理由にカントンを攻撃したイギリス政府に対し、議会として非難決議すべきだとイギリス議会上院で動議され、動議に対する賛成・反対の議論が続きます。

クラレンドン伯爵の反論

務大臣だったクラレンドン伯爵(Earl of Clarendon: 1800-1870)がダービー伯爵の動議に反論します。その論点を以下にあげます。

中国はイギリスが条約で認められた特権を行使するのを制限し、イギリスを侮辱し続けている。この状況は耐え難く、続くべきではない、遅かれ早かれ、決裂関係の事態が生じると感じない人はいない。 その事態が生じた今、現場にいた人たちは皆、取られた措置を必要と認めた。彼らが今夜ここにいたら、ダービー伯爵が提案する非難決議に賛成しないよう頼むだろう。 真の問題はアロー号が香港の中国当局によってイギリス船だと認められ、イギリス国旗を掲げ、イギリスの保護を認められていたかどうかだ。これこそが我々が考慮しなければいけない点である。アロー号は[中国船に使われる]”junk”ではなく、外国船を表す”lorcha”と呼ばれている。”lorcha”は元々はポルトガルの船のことで、中国人は外国船とみなしてきた。だから、[アロー号は]イギリス船として知られていたのだ。 アロー号はイギリスの登録証を持ち、イギリス国旗を掲げてカントン川にいた。登録の有効期限が切れていても、イギリス船が海上にいる時に期限切れになった場合、所属する植民地に戻るまでは登録証によって保護される。アロー号は海上にいて、出帆旗(Blue Peter)が上がり、イギリス国旗が掲げられていた。したがって、このイギリス船とイギリス国旗に対する故意の侮辱が行われたことは疑いない事実である。 パークス領事に対する不当な非難がされたが、もし彼が別の行動をとっていたら、彼はイギリス国旗と国旗が意味することを貶め、危険に晒していただろう。もし彼が自分の苦情とその後の脅しを無視されたままにしていたら、中国当局はこの状況で、「白い悪魔と外夷」(”white devils and outside barbarians”)に勝ったと理解して、さらにもっと酷い侮辱を行うだろう。 この事件が証明するのは、中国は文明度が低く、他国に存在する国際法順守というものがないことだ。中国のような国と取引し、友好関係を維持し、利用価値のある関係を築こうとするなら、武力による方法に意味があると彼らにわからせ、彼らが理解できる方法で訴えなければならないというのが我々の結論だと思う。 諸君が、中国にいる女王陛下の公僕の手を縛り、自由にできなくさせるような決議案に同意しないことと信じている。そんなことをすれば、我々の名前と国旗を汚し、中国との貿易を破滅させることになる。

リンドハースト卿の動議賛成論

次にリンドハースト卿[John Singleton Copley, Lord Lyndhurst: 1772-1863]が立ち上がって、ダービー伯爵の動議に賛成だと熱弁をふるいます。『ニューヨーク・タイムズ』の訃報記事によると、1846年、74歳の時に自身で「公人としての人生も、寿命も終わりに近づいた」と述べたけれど、「その後も彼の声は貴族院で度々聞かれた」そうです。1857年2月24日時点では、85歳を前にした高齢ですが、90歳近くになっても、彼は「素晴らしくハンサムで、活力があり、優雅な物腰は非常に若々しい様子を与えていた」と書かれています。 他の貴族と違って、リンドハースト卿は生まれながらの貴族ではなく、それほど裕福ではない画家の息子として生まれ、ケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジを卒業後、弁護士となって両親を援助しました。有能で雄弁な弁護士として知られて政界入りを請われ、1819年に法務長官に任命され、爵位を与えられました。「重要な事柄を最も明確に、簡潔に、力強く」話す議員として知られていたそうです。彼が立ち上がって話す時は、「議場で一本のピンが落ちても聞こえるほどで、まるでキケロ[Cicero:106BC-43BC ローマの雄弁家・政治家・哲学者]の顔を見ながらキケロの演説を聞いているようだった。彼の人柄、ジェスチャー、顔つきと声は全て威厳があり、力強く、説得力があった」と評されています。彼は議題を徹底的に考え抜き、思考過程で生まれてくるいくつかの表現以外はスピーチを準備せず、話の流れに任せると語っています。話しながら頭と心を働かせるエネルギーは聴く者を捉えたそうです。それは議事録の彼の演説からも感じられます。重要箇所を抄訳します。

諸君、私はこの討論を紹介した伯爵のスピーチと、今座ったばかりの伯爵のスピーチを注意深く聞き、諸君の前に置かれている資料も特別な注意を払って読んだ結果、残念ながら、苦痛を伴う結論に達したと言わなければならない。この不運な紛争が起こった結果の成り行きは法や論理のいかなる原則においても正当化できないという結論だ。我が友、ダービー伯爵が諸君に述べた、包括的で決定的根拠のある議論を聞いたが、反論した伯爵[クラレンドン]は何一つ答えていない。 条約の条項に当てはめるために、外国人所有の外国船をイギリス船に変えることはできない。諸君、我々が東洋の国と条約の契約をする場合、彼らに関する限り、ある種、ゆるい法律、道徳のゆるい概念で当たる。私は中国政府が使った言葉で主張するが、アロー号はいかなる点でもイギリス船ではない。ジョン・ボーリング卿が手紙で自らはっきりと認めているように、アロー号はイギリス国旗を掲げる権利はない。ボーリング卿はその部分を捨てて、こう付け足した。「中国側はそれを知らないから、我々は侮辱だと言って、賠償を要求しよう」。中国が我々の旗を侮辱したというのは事実ではない。そのような賠償を負わせる証拠は一つもない。この問題の根本は権利の問題である。中国の知事は最初から「これは中国の船だ。いかなる点でもイギリス船ではない。あなた方はなぜ外国船に登録証を与えるのか?そうすることで、両国の間に紛争を作り出す」と言い続けている。私は資料を細心の注意をもって読み、カントンの知事が最初からこの点を指摘し、彼にはイギリス国旗を侮辱する意図がなかったのを知った。 ボーリング卿は[罰として]中国の軍船(war junk)を拿捕した。それが最初の行動だ。これは違反に対する罰として十分だったか? ジョン・ボーリング卿は「十分じゃない。もっとやろう」と言って、2,3の砦を叩き壊したのである。たとえ、この件[アロー号事件]が相手方にそう示されたとしても、ボーリング卿はここで立ち止まり、こう言えたはずだ。「もう十分罰した。ジャンクを拿捕し、砦を複数叩き壊した。これ以上は本国政府からの指示なしには何もしない」。そしてこう考えられたはずである。「私は母国を戦争に巻き込むわけにはいかない。これまでしてきたことは私の名誉を守るためだったが、戦争に発展するようなことは我が政府の指示なしには、もうしない」。彼はそう考えなかった。彼はどこで止めるべきだったか? ボーリング卿は止める気などなかった。 諸君、この直後にカントン近郊の4つの砦が占領された。これで十分だったか? とんでもない、その後も次々と砦が占領され、その後、[中国]軍の艦隊が破壊され、知事の宮殿が爆撃され、カントンの塀は壊され、カントン市は戦争状態に入った。これら全ての攻撃をボーリング卿は途方もない尊大さで「警告だ」と呼んだのである。こんな理由から、こんな戦闘行為を起こすことを冷静に考えられる人がいるだろうか? ボーリング卿が宣戦布告する権限があると考えるとは異常だ。彼のような地位の人間が防衛作戦を遂行するための権限を持つ必要性は理解できるが、このような理由で、このような口実を元に攻撃作戦を行うとは、世界史の中で最も異常な成り行きだ。 諸君の中に覚えている人がいるかもしれないが、1847年頃、条約が実施されるべきだと香港知事のジョージ・ボーナム卿がカントンの長官・耆英[きえい、Keying]に言うと、カントン市民はヨーロッパ人の入市に激しく反対していると言って、強行すれば、市の平和と安全に深刻な危険を、ヨーロッパ人の命にも大きなリスクがあると返答してきた。ボーナム卿が調査した結果、条約履行に対する反対は十分な根拠があると結論づけ、条項は強行されなかった。現在政府のトップにいる方[パーマーストン首相]がボーナム卿への書簡で、慎重さと寛容さをいつも以上に示す表現で、こう言った。「この件でボーナム卿が何をすべきかは言うことができないが、何をすべきでないかは言える。それは、目的を達成するために、いかなる形でも武力を行使してはならないということである」。ジョージ・ボーナム卿に、武力で[カントン]入市を実行することは無益な結果をもたらすと強調したのである。正気の人ならこのようなアドバイスを無視して、市内に入るためにこの国を戦争に追い込むようなことはしないと思う。この道をとったために、我が国の商業の貴重な部分が一時停止し、150万ドルにのぼるイギリス人の資産が危険に晒され、カントンの商館全てが焼失した。これが私が知る限り最悪の悪意ある人間がした悪意ある政策の結果である。「人間は、傲慢な人間は、束の間の権威をかさに着て、自分がガラスのようにもろいものであるという たしかな事実も悟らず、まるで怒った猿のように、天に向かって愚かな道化ぶりを演じては天使たちを泣かせています」。 もう1点お話ししておきたいことがある。「中国・インドと貿易する商人の会」のメンバーは中国との戦争を続けるべきだと希望しているようだ。その理由がイギリス商人をカントンに入れろと中国皇帝に強要するだけでなく、関税の改定と中国全土を外国人に開放させるためだという。この会のメンバーがいかに社会的地位があるとしても、彼ら自身の欲得に目がくらんで、現在彼らが携わっている不運な成り行きの中で、政府に対して[戦争を]誘導するような影響力を行使しないよう、心から切に願う。諸君、私はこれらの意見を表明して座るが、我が高貴な友人[ダービー伯爵]が雄弁に表明した思いに完全に同意し、彼の動議を心から支持する。

この後も議論が続きますが、真夜中になったので1日考える時間をおいて、1857年2月26日に再び議論を続けることになり、閉会します。リンドハースト卿が最後の方で引用したのは、シャークスピアの『尺には尺を』(Measure for Measure)の台詞です。ロイヤル・シェークスピア・カンパニーはこの作品を「17世紀初頭に書かれたのに、驚くほど現在に通じる」と評価しています。

ケリー卿の意見書

上院での議論に参加できなかった議員フィッツロイ・ケリー卿(Fitzroy Kelly: 1796-1880)がリンドハースト卿宛の長い手紙(1857年3月6日付)に「中国に関する最近の議論」という題をつけて同年に出版しています。社会に知らしめる意図からなのか不明ですが、論争点を整理した上で、以下の点を強調しています。

ロシアとの条約で「イギリス商船」とされた船が、ロシアの港で犯罪捜査から免除されたと想像してみてください。ロンドン在住のポーランド人が購入し所有しているロシア船を[イギリスが]イギリス商船として登録証を与えて、捜査を免除してオデッサ[1854年に英仏軍が攻撃したウクライナ南部の港]に逃がすでしょうか? 我々はオデッサを合法的に砲撃し、焼き尽くし、その住民を殺せますか? 我々は外国を規制する法律を制定して、外国をその法律で拘束することができますか?我々は中国船がイギリス船であると制定して、中国の港にいるその船をイギリス船だと中国に認めさせることができますか? 我々はフランス船をイギリス船だと宣言して、フランス国旗を引き摺り下ろして、マストにイギリス国旗をあげて、マルセイユに停泊中のその旗に敬意を示せとフランスに要求できますか? もし、この前代未聞の奇妙な原則をイギリスが、独立国であり、強国である国、自国の権利を持つことができ、世界の他の国々に自国の意見を聞いてもらえるような国に適用した途端に、我々は詐欺の元に不当な戦争を遂行した罪を問われ、全人類の常識の声に非難されるでしょう。辛い事実は我々が何の正当な理由なく、無防備な中国を攻撃したことです。 我々が中国を我が国の法で縛る権力を持っているのでなければ(もし持っていれば、地球上の全国家を同じく縛ることになります)、我々は全く間違っていることになります。我々は攻撃もされていないのに、数千、数万の罪のない男女子どもに死と痛みと悲しみを与え、我が国の男たちの命も犠牲にしたのです。 もし我々が中国人は救い難く、血なまぐさい、野蛮な人種として扱うと公言したなら、この人種と交渉することも、国際的な名誉と誠実の原則のもとに行動することも不可能かもしれない。彼ら自身が自分たちを文明国の圏外に位置付けたなら、我々が自衛や必要性という理由で攻撃するのも正当化できるかもしれない。しかし我々はこのことを申し立てることはできない。なぜなら、これらのいわゆる野蛮人を国家、帝国と認めたのですから。女王陛下が中国皇帝と結ばれた条約は現時点で有効です。したがって、中国との交渉で、フランス・ロシア・アメリカに対して主張している国際法の原則と違うことを進めることは恥ずべき不名誉です。 我々が猛攻撃した国のようなか弱い無防備な人々に対しては、穏やかに寛容になれるはずです。この不幸な出来事全てにおいて、我々の本当の不運は、我々が最初から間違っていたことです。貴族院議員の大半はこれを正す投票ができたはずですが、そうできなかった。我々は歴史から事実を消すことはできません。将来にわたって、これは我々に立ち向かうものとして記録されます。世界中の賢い、善良な思惟的な人々は我々を非難するでしょう。我々の罪の真紅の血痕は消えません。だが、少なくとも我々が間違っていたと告白するのはまだ遅すぎないと期待しましょう。下院(庶民院)の投票によって大臣たちが我々の間違いを償うように導かれると期待しましょう。

投票結果

2月26日の議論の結果、ダービー伯爵の動議に対する評決が行われました。結果は、賛成110票、反対146で、36票の差で否決されました。この結果をカール・マルクス(Karl Marx: 1818-1883)は『ニューヨーク・デイリー・トリビューン』への寄稿記事「中国攻撃に関する議会討論」(1857年3月16日)で、「36票という比較的弱いマジョリティという結果はパーマーストン内閣に衝撃を与えた」[ref]Karl Marx, “Parliamentary Debates on the Chinese Hostilities”, Marx Engels

続きを読む

1857年2月24日のイギリス議会上院(貴族院)で、在中国のイギリス当局者のアロー号事件対応とイギリス軍によるカントン攻撃について、非難する動議が出されます。

カントン攻撃についてのイギリス議会での論争:上院(貴族院)

イギリス議会では上院(貴族院)で1857年2月24日と26日、下院(庶民院)で2月26日、27日、3月2日、3月3日に大論争が展開されます。 2月24日の上院で中国問題の解決策の動議を提出したダービー伯爵[Edward Stanley, Earl of Derby: 1799-1869]の論点を紹介します。彼の演説は2,3時間続いたようで、反論の議員1人が話したところで真夜中になったからと、議長が1日考える時間をとって、2日後に再開すると宣言します。ダービー伯爵は自分の信条を述べてから、アロー号事件とそれに続くイギリスの戦闘行為の真相と解釈を述べます。

ダービー伯爵の論点

立場の表明:私は動議に関して利害関係はないし、報酬も受けていない。純粋に政策・正義・人間性を支持する者として発言する。権力に対する弱者、傲慢な自称文明国の要求に対する困惑した野蛮を支持する。大英帝国の強圧的な力に対する中国のか弱い無防備を支持する。 中国との貿易関係:中国からのお茶、絹などの輸入は急速に増え、この貿易は非常に奇妙な難しい状況で行われてきており、英中貿易は英国にとって利益の大きいものとなってきた。それが突然、英国政府からの令状も宣戦布告もなしに、中国と戦争状態になり、貿易もストップしている。 攻撃について:商船を拿捕、友好的な国の砦を破壊し占拠した。我が国の優勢な戦力で中国の戦隊全体を拿捕し、英国提督の命によって市民の住宅を爆撃し、英国の戦艦で無防備な市を砲撃した。これを議会は国民に対し正当化できるのか、議員全員が正当化できるのか、説明を要求もせずに沈黙して済まされるのか。もし満足いく説明がなされないなら、このような行為が英国役人としてふさわしくないと議会が強く非難すべきだ。 アロー号事件の経緯:パークスからの中国長官とジョン・ボーリング卿宛の通信(カントン、1856年10月8日)では、イギリス国旗を揚げていたイギリス船アロー号に今朝突然中国軍艦に乗った中国役人が押し入り、14人の乗組員のうち12人を縛って連行したと記されている。この暴力行為に加え、彼らは国旗を引き摺り下ろすという侮辱を行ったと主張した。 条約違反というパークスらの主張について:1843年の追加条約によると、中国人不法者がイギリス船に逃げ込み、中国当局が犯罪を確認した場合、イギリス当局に連絡し、犯罪者の捜索をし、証拠または自白によって逮捕することができる。 アロー号はイギリス船か?:アロー号は中国で中国人が製造し、中国沿岸で交易していた。海賊に襲われ、のちに中国当局に奪還され、カントンの中国人に売却された。香港に移動して、香港在住の中国人に売却の交渉が進んでいたところに事件が起こった。 ダービー卿の質問「どんな手品でこの中国船がイギリス船に変身したのか?」:1855年3月に香港議会が条例を制定し、中国本土との貿易用船舶の登録に関する違法行為を改めるため、イギリス人所有の船舶は当植民地内の港で自由に貿易ができること、何人も当植民地で船舶登録を望む場合、植民地省長官に文書で申請し、中国貿易のみか遠距離航海かを明記することとされている。ダービー卿の見解:この条例はイギリスの法律に矛盾しているだけでなく、イギリス船の資格に関してイギリス法全体を無効にした。 植民地におけるイギリス国籍資格:香港の法務長官の見解は、香港植民地には6万人の中国人がいるが一人として法的にイギリス国籍者とは呼べないとして、次のように言った。「ここの中国人をイギリスに帰化させるのは勧められない。しかし、香港の上流階級の多くは、長期借地のテナントになったのだから自分たちは本物のイギリス人だとみなしている。永久植民地になれば、彼らの子孫は法律によっても事実上もイギリス国籍ということになると考えている。イギリス法務官として、イギリス領長期借地の中国人テナントには登録証を与えるべきだと提言する」。 ダービー卿が指摘する香港条例とイギリス法の齟齬:イギリス商船はイギリス人が所有者であること、イギリス人とは出生または帰化によってイギリス国籍を得、忠誠宣誓をした者である。これらの者だけがイギリス商船を所有でき、イギリス国旗を掲げることができる。香港の条例を確認する勅令は出されていないから、この条例は紙くずにすぎない。 香港の条例が密輸を奨励する:数ヶ月前に条例で許可証を交付された船2隻が塩の密輸で拿捕され、中国当局が船を没収した。ジョン・ボーリング卿は葉知事に荷を没収するのはいいが、船は逃すよう指示し、ここで初めて条例を伝え、この条例によると、イギリス船が密輸をした場合、中国当局は密輸品の没収はしてよいが、船は逃すことになっている。今回中国当局が船の解体までしたことは行き過ぎで、条約違反だと伝えた。ダービー卿の見解:この条例が違法に制定されたので、条例そのものが条約違反である。しかも船はイギリス船ではなく中国船だった。 イギリス国旗:イギリス海軍総司令官と領事と中国当局からの苦情によると、商船がイギリス国旗を掲げるという悪用が横行している。香港植民地の繁栄は土着民に関する限り、商船による沿岸貿易に頼っているため、植民地政府はこの条例を通すことを奨励する。アロー号がイギリス国旗を掲げる資格があるかについて、香港総督ボーリング卿がパークス領事に宛てた1856年10月11日付書簡で、「アロー号の許可証は9月27日に失効しているから、この船はイギリス国旗を揚げる権利はないし、イギリスの保護を受ける資格もない」と言ったと書いている。従って、9月27日以降、アロー号はイギリス船だと主張することはできない。 中国当局がイギリス国旗を引き摺り下ろしたのはイギリスに対する侮辱か?:名目上の船長は当時アロー号の隣の船におり、国旗が降ろされたのを見たと証言し、他の船の船長も同じ証言をした。乗船した中国役人は何度も、そもそも国旗はなかったし、自分たちが国旗を降ろしもしていない、アロー号は中国の船で乗船していた2人の海賊を逮捕する役目を果たしただけで、条約違反ではないと厳粛な様子で言った。中国長官はイギリス国旗は掲げられていなかったと何度も言った上で、「貴国の規則では、錨をおろすと旗を降ろし、出港するまで旗をあげない。アロー号に我々が乗船した時、旗は上がっていなかったという確かな証拠があるから、[上がっていない]旗を下ろすことがどうしたらできるのか?」 条約違反を理由にカントン攻撃したことの是非:アロー号がイギリス船でなければ、条約違反ではない。アロー号で唯一のイギリス人は23歳の名目上船長とされた人物で、彼は船主が誰かも、船についても、何も知らない青年だった。この船に2人の悪名高い海賊が乗っていたので、イギリス当局がいない時に逮捕された。それだけでイギリス政府が中国皇帝に宣戦布告したら、イギリス人立法者として、常識と信義を重んじる人間として、このような行為を認めるか? 香港総督ボーリング卿の二枚舌:アロー号はイギリス国旗を揚げる権利はないと言いながら、葉知事には「アロー号は私が認可した登録証によってイギリス国旗を揚げていた。貴殿の部下がイギリス領事に知らせずに乗組員を逮捕したのは条約違反である。貴殿の部下が旗を引きずり下ろすまでイギリス国旗は揚がっていたという疑いのない証拠がある」(葉知事宛11月14日付書簡)と書いている。ダービー卿の問いかけ:これが、イギリス人官僚の特徴であるべきオープンで正直な交渉だろうか?これは、最も疑い深く、しかし同時に最も商業的な国民からイギリス人官僚が尊敬と信頼を得るために計算された進め方だろうか?このようなことを元に、この国は我が国の代表者によって破滅的で高くつく戦争に引き摺り込まれのだろうか? 南京条約の経緯について:香港総督ボーリング卿、パークス領事、英国海軍最高司令官・シーモア卿がカントン開港が条約で約束されているとして攻撃したことの是非を、ダービー卿は条約作成の経緯と履行状況から解説します。第一次アヘン戦争で締結された南京条約(1842)にカントンを含めた5港の開港が書かれていたが、「中国皇帝が署名したとき、イギリス人がカントンの城廓都市内に住むことを許したと考えていたとは疑わしい」「1846年の追加条約は酷い脅迫のもとでなされ、双方の和平が確実なものとなった際にカントンに外国人を入れるのが安全だとされた。しかし、条約の権利をイギリス政府が主張することを諦めたわけではないと書かれている。その後1847年にカントン・広西総督の耆英[きえい、Keying:1787-1858]との協定で、イギリス人がカントンの市内に入れるのは1849年と定められた」。 強制的に締結された条約の権利の主張について:1848年にイギリスの全権大使だったジョージ・ボーナム卿(当時は氏、George Bonham: 1803-1863)は当時外務大臣だったパーマーストン卿に指示を仰いだ。中国当局が明らかに嫌がっており、懸念しているのに、イギリス人を入れさせるべきかと。ボーナム卿は1849年7月20日付の書簡で、こう書いている。「もしイギリス政府がカントン市を他の4港と同じく[イギリス人に]開放することに固執するなら、私が実行できるような手段を私が自由に使えることが必要です。ご存知のように私は植民地省によって香港からイギリス軍部隊を移動させることは止められています。しかし、軍隊による示威行為以外には市内に入ろうとするのは無意味です。中国当局が我々の入市に終始反対していたのは、騒動と暴動の恐れと、カントン市の暴徒を抑えることができないからです。(中略)このような状況下で、100万人都市に強引に入ろうとすれば、その結果は明らかです。起こるであろう[イギリス人に対する]侮辱行為や暴力に備えて、軍隊を待機させます」。これに対し、パーマーストン卿は「カントンに武力行使することは勧められないというのが私の明確な意見である。あるいは、北京に使節を送って、カントンにイギリス人を入れろと主張するというような異例の措置を取ることも勧められない。確かに主張する権利はあるが、それを武力で進めたら安全も利益もないことになる。(後略)」(12月30日付書簡)と返答します。これに対するボーナム氏の以下の見解を、ダービー卿は「諸君、これが中国で最大の経験を重ね、中国人の性格を完全に把握しており、非常に長い間女王陛下の官僚として仕えてきた人の言葉です」と注意喚起しています。

ジョージ・ボーナム香港知事の見解

イギリス人がカントンに無差別に入市することが認められても、イギリスの商業に何の物質的利益はないと考えます。イギリス政府が中国政府と敵意を持って話し合うという危険なリスクに見合うものは何もありません。この変化[カントンにイギリス人を入れる]に関するカントン市民の現在の感情を考慮すると、この特権を利用しようと入ってくるイギリス人に対して、市民全体が侮辱行為や暴力行為を犯さずに1ヶ月ももつとは思えません。 当地の商業社会の代表者たちの見解を聞いた結果、イギリスが権利を主張することから起こる政治的不都合に彼らは非常に敏感で、イギリスが武力に訴えて要求を通すより、この問題を棚上げにしたままの方が彼らにとっても商業全般にとっても被害が少ない。

外務大臣パーマーストン卿(当時)の結論

ボーナム氏宛て1849年6月25日付書簡:「イギリス政府が条約で合意したイギリス人のカントンへの入市の権利を完全に永久に放棄するのが問題を簡単にするのは確かだ。一方、武力で中国政府に認めさせ、将来の英中関係の足場を確かなものにする。あらゆることを考慮した結果、イギリス政府はいずれの道も取りたくない。(中略)陸海軍の武力による条約権の執行には我が方の貴重な人命の損失の可能性があり、中国側には多大な人命と財産の喪失を負わせることになる。(中略)イギリス政府は将来条約違反が起こるまで待つことを選択する。」

ダービー卿の解釈

ボーナム氏は中国事情に通じていて、時のイギリス政府と外務大臣はこの件を強制しないのが得策だと判断し、1849年にボーナム氏はカントンにイギリス人が入ることを禁じる宣言を出した。中国側がイギリス人のカントン入市に反対していた理由は、両国民の衝突から生じる結果、中国人の敵意からイギリス人を守ることができないという恐れ、両国間の良好な関係の生き残っているものまでが危険に晒されることだ。 イギリス人は中国を専制国家で、中国皇帝を完全な専制君主だと見ているが、彼らにも原則や金言がある。葉知事がシーモア総督に書き送った金言がある。「中国で守られているルールは、天(自然)が示す道が追及すべき正しい道である。その主眼は人民である。(中略)人民は国家の基礎とみなされている。君主が人民を愛せば、人民が君主に従う希望がある。(中略)皇帝自身の言葉でも、人民を守ることに国家の安全がある。(中略)中国政府は人民の望みに逆らって、遠来の人々の望みを聞く権力はない。外国の国家は自分たちの商人がリスクなしに自由に商売できるようにするためには、人民の気性や気持ちを研究する義務がある」。 イギリス側と中国側がやりとりした書簡を読むと、イギリス側の言葉遣いとトーンは恥ずかしい。威嚇的で無礼で、苛立った傲慢な調子だ。一方、中国側の言葉遣いは一貫して寛容、丁寧、そして紳士的である。例えば、アロー号の拿捕が起こった日、10月8日にパークス領事は[中国側からの]説明を待たずに、賠償を強要するためにエリオット海軍司令官に協力を要請し、11日にはボーリング総督が領事に対して、最大級の高圧的方法で賠償と謝罪を要求せよ、もし[中国側が]応じなかったら、中国の船を拿捕せよと命じた。これは中国側とのやりとりもしない時で、中国側に説明の機会を与えずに攻撃することを最初から狙っていたように見える。 イギリス当局の緊急な要求に従って、逮捕された12人全員がイギリス領事に返されたが、領事は自ら要求した逮捕者の引き取りを拒否した。理由は中国の役人が付き添っていなかったからだが、中国側は要請通りに外国人関係の担当者を送り、その地位役割なども述べさせたのに、「おかしなことに、彼は認められませんでした」と中国長官は述べている。一方、パークス領事はシーモア海軍司令官に次のように説明している。「逮捕者の引き渡しについて、そのうち10人を返してきたが、12人全員でなかったので、私は受け取りを拒否した。すると知事は12人返してきたが、私が8日の手紙で要求した方法ではなかったので受け取らなかった。(中略)[知事からは]何の謝罪も来なかった」。ダービー卿のコメント:諸君、もちろん、中国長官は手紙で要求された通りの行為をしたのだから、謝罪はしなかったのです。中国長官はこう書いています。「パークス領事は[自分が]要求したことを承諾しないと決めていました」。パークス領事とジョン・ボーリング卿が、カントンに自由に入市するというボーリング卿の偏執狂的要求を付け加えるために、このような不満を最大限活用する決意だったという中国長官の意見に私は大いに同意します。 パークス領事の計画:10月20日、アロー号事件の12日後に開催された香港会議でパークスはカントン攻撃計画を披露した。「カントンにおけるイギリスの権益を守る役割の者として提案する」と前置きし、「[珠江]川には中国の戦艦がいなかったので、中国長官がイギリスの要求に24時間以内に応じない場合、黄埔(ワンポア)とカントンの間の砦を占拠するべきだ。中国長官がそれでもなお反抗的なら、カントンの砦を占拠し、長官の住居も爆撃することを強く提案する」と言った。 実際の攻撃内容:作戦はパークスの提案通りに進められた。バリア砦(Barrier Forts)は[イギリス側の]死傷者なしに占拠され、カントン市の砦は抵抗なしに占領された。ダービー卿の見解:ボーリング卿は商業的ではあるが、同時に疑い深い中国人に外国人との自由な交流を認めさせるために、彼らの家を叩き壊し、彼らの都市を爆撃し、父親・子ども・家を失わせるという、あらゆる方法の中で最も奇妙な方法を使ったのです。この全作戦の結果は、完全な平和時に、宣戦布告もなく、我々は[中国の]船を拿捕し、砦を破壊し、知事の邸宅を砲撃し、無害の商業都市を砲撃したことです。 葉知事の抗議:「貴国は1世紀以上もカントン市民と交易をしてきました。この間、カントン人と貴国民とは敵対関係ではなく、友好関係にありました。最近のアロー号事件は些細なことです。これは根深い憎悪の事件ではないし、忘れられない巨悪というものではありません。それなのに、あなた方は突然武器を取り、数知れぬ市民の住居を焼き払い、多くの市民を殺すまで数日間も砲弾を発射し続けました。苦しみながら家から逃げなければならなかった老人・子ども・女性が何人いたか計り知れません。貴国民がこの情景を見ていなかったとしても、[叫び声を]聞いた筈です。これほどの惨事を被らなければならない、どんな罪をカントンの人々が犯したというのですか?あなた[ボーリング卿]がカントン市内で公式な入市式を主張していると知りました。友好的な関係ならば、これ[行えること]は疑いないが、あなたの唯一の儀式が我々に向かって発砲し、その結果、市民を殺すことですから、たとえあなたが市内に入れたとしても、あなたが焼き殺した市民の息子・兄弟・親族たちは貴国民に復讐するために命を捨てる用意があるでしょう。これらの人々を止めることは当局にはできません。当局はあなたの入市を認めることはできますが、貴国民が[カントンに]入るにあたって、完全な安全性を保証することはできません。もし貴国民の入市が認められたら、彼らの安全を守るために大部隊を常駐させることができますか?護衛部隊は長期間ここに残ることはできません。もし死亡や負傷があなたの入市の条件なら、たとえあなたが入市を獲得できたとしても、カントン市に入るには何という恩恵がもたらされることでしょう。 もう1点は、カントン市に砲弾が数日間投げ込まれ、建物が焼かれ、人々が殺されたのに、[中国]部隊による反撃はありませんでした。これは本当に友好的で譲歩的ですから、あなたにも十分ご満足していただけるでしょう。些細な事件に対して戦争という最後の手段を使ったのですから、今度は市民の生命のために、攻撃を一時停止し、この作戦で達成したことを考慮して、終結していただきたい。現在続行中の困難に、なぜさらなる困難を加え、両国の友好的な関係を妨げる原因を作るのか?」 ダービー卿の訴え:諸君、中国人は被った損害に対する賠償を求めているのではない。この損害が友好関係を邪魔するものだとしてはいない。彼らが言っているのはただ「作戦を止めてくれさえしたら、我々は昔のように商業関係を再開する用意がある。あなた方が我々平和的市民の血を流し、無防備なカントン市を爆撃したことで復讐を求めてはいない」ということだ。諸君、アメリカ人が似たような状況でどんな対応をしたか見てみよう。アメリカが砦に近づきすぎた時、砦から発砲された。アメリカはどうしたか?町を爆撃する代わりに、砦を黙らせただけで、以前通りの交易を平和裡に続けたのです。ところが我々は賠償問題を手に、残酷な行為を次から次に進め、どんな状況下でも決して正当化できない野蛮の数々を犯したのです。その結果、カントン市民の中に、数世紀かかっても根絶できない反英感情を生み出したのです。この感情を示すのは、中国長官が皇帝の指示を仰ごうとした時、ボーリングは海軍提督に「もし長官が北京に指示を求めようとするなら、貴殿はいかなる手段を取っても聞き入れてはならない」と書いたのです。諸君、この手段はイギリス政府からの指示なしにイギリス全権大使が採用し、この役人が自分の権限で戦争を起こし、指示なしどころか、指示に反して、本国の当局に相談なく、[彼が]戦争を仕掛けた国の皇帝と一切のコミュニケーションなしに起こしたのです。 イギリス議会の正義感を信頼しています。イギリス人の寛大な気質を信頼しています。何よりもキリスト教界に期待しています。私が述べてきた行為、異教の人々に外国が行った行為が、聖なる宗教の恵みを広め、関心を高めるために計算されたのかお尋ねしたい。キリスト教によって教えられ、たたき込まれた親切、我慢強さ、寛容という根本原理を聞いてきた中国の無知な原住民が、キリスト教国の代表者が無慈悲で非寛容で野蛮で血に飢えた人間だとわかった時の思いはどんなものだっただろう。中国人はこう言うかもしれない。「あなた方が行ったことはあなた方の教えに直接違反するから、あなた方の宗教は何の価値もない。彼らは戦争追求、あるいは商業追求の人々で、物欲に目がくらんでいて、自分たちの宗教の原則を無視している」。しかし一方で、これらの役人たちの出身国にはその国の最高の高貴な人々で構成される威厳ある議会が存在していると中国人は気づいているかもしれない。このような時にキリスト教を守り、汚名を晴らすために立ち上がる男たちがいるかもしれないと思うかもしれない。キリスト教会の長が人間愛と文明という大義のために立ち上がってくれることを望む。もし教会が曖昧な表明をしたら、私は深く嘆きます。今夜、諸君の投票によって、次のことを宣言していただきたい。この国の最もひどい特権を持つ下級当局者たちによってなされた権利の侵害を認めないこと、軽微でささいな諍いを基にした宣戦布告を容認しないこと、あるいは沈黙によって認めるようなことをしないこと、友好国の砦の破壊を容認しないこと、無防備な商業都市を爆撃することを容認しないこと、法的道義的正当性なしに非好戦的で無辜の民の血を流すことを認めるような声をあげないこと。 ダービー卿の動議 カントンの中国当局とイギリス人との間の友好的関係の妨害について本議会は遺憾の思いで知った。 この問題をめぐる紛争の発生は、1849年以来停止状態になっているイギリス人のカントン入市を中国当局に武力で要求することで、これは時期的に非常に不利であるというのが本議会の見解である。 実際の戦争行為が、イギリス政府が事前に指示を出し、それを受け取ってから行われるべきであったというのが本会議の見解である。言及された当事者のいずれもが、このような戦争行為の正当性を十分に証明していない。

続きを読む

アロー号事件(1856年10月)とイギリスによるカントン砲撃のニュースがイギリス・メディアにどう報じられたか、第一報を紹介します。

アロー号事件の報道

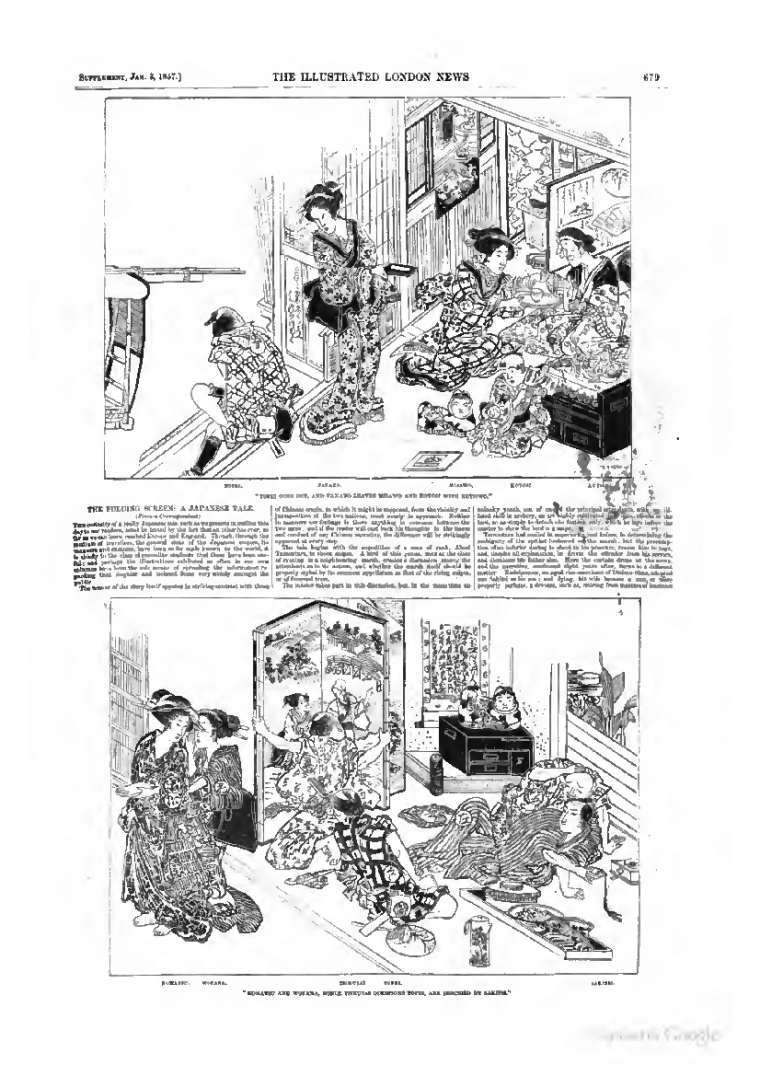

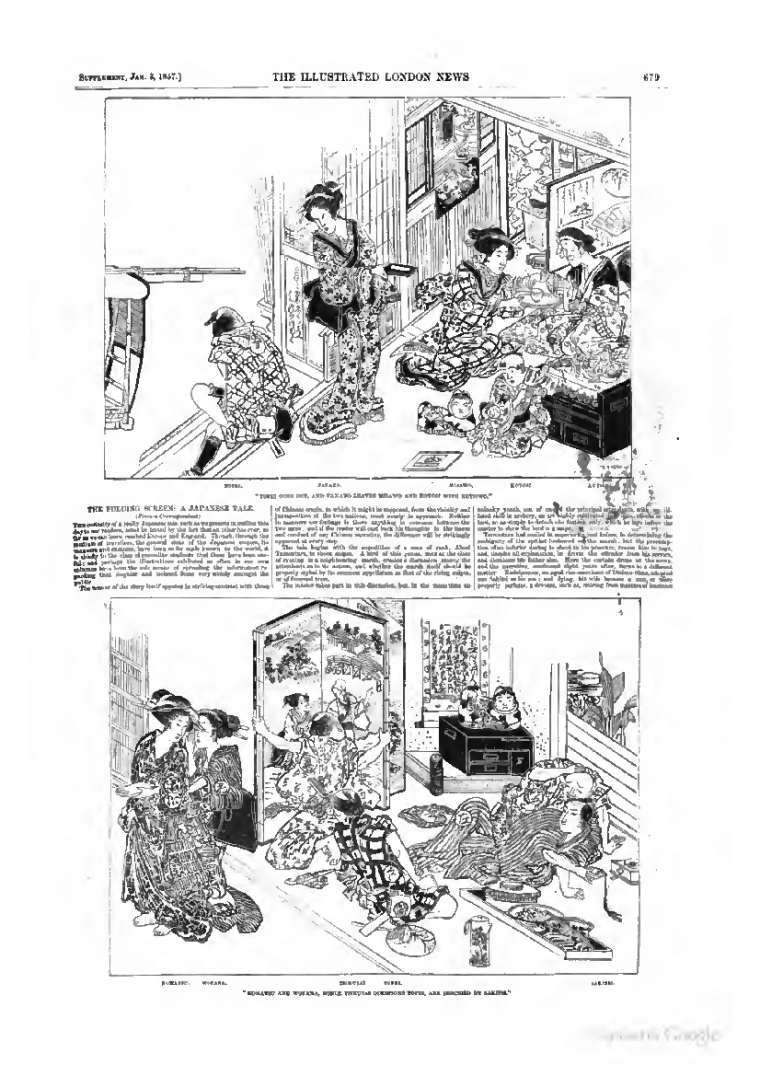

「THE FOLDING SCREEN: A JAPANESE TALE(屏風:日本の物語、

5-2参照)」が掲載された『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』1857年1月3日号には、アロー号事件とカントン(廣州)砲撃の報道が掲載されています。同じ号のコラム「外国と植民地のニュース」では、「ペルシャとの戦争」と題して、ペルシャでイギリスが占領のための戦争をし、ロシアがペルシャに加担していることも伝えられています。 イギリスがアロー号事件を理由としてカントン攻撃を1856年10月に開始しました。イギリス議会で不当な攻撃と糾弾されますが、その首謀者の1人は、後に日本公使になるハリー・パークス[Harry Parkes: 1828-1885]で、香港提督のボーリング卿[John Bowring: 1792-1872]と共に中国に一方的な戦争を仕掛けます。そのニュースがイギリス本国に4ヶ月後に伝わり、イギリスの上院・下院で大論争になります。パーマーストン首相(3rd Viscount Palmerston: 1784-1865)はパークスらの行動を支持しますが、下院では非難決議が多数で通り、解散総選挙が行われます。結果はパーマーストンの圧勝で、カントン攻撃を非難した議員たちは落選します。 アロー号事件について、当時の新聞がどう報じたのか、議会ではどんな議論がされたのか、その議論がどう報じられたのかなどを検証したいと思います。まず、アロー号事件の第一報を『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』と『ロンドン・タイムズ』などがどう報じたかを見てから、議会での論争を紹介します。

カントンの砲撃(, p.664)

最新のオーバーランド・メールは、中国当局の無礼な行為に関連してイギリス艦隊がカントンを砲撃したという驚くべきニュースを運んできた。最近、イギリス商人の不満を是正することをカントンの知事が拒否したために、イギリス当局者と知事との間でやりとりが行われてきたが、非常な困惑をもたらした。[1856年]10月8日に中国当局はイギリスの船を拿捕し、乗組員を逮捕するという独断的な暴力行為を完遂した。確かな筋の情報によると、中国当局は乗組員のうち、4人を斬首した。イギリス側の役人、パークス領事は現地で、まず当該船に乗りこみ、次に中国の役人を問いただした。船上で領事は中国役人に脅され、中国側はこれらの出来事の説明を拒否した。これらの経緯を領事はすぐさま香港のジョン・ボーリング卿と、現地にいたマイケル・シーモア卿[イギリス海軍東インド・中国基地最高司令官 Michael Seymour: 1802-1887] に伝えた。この報復が穏やかな方法で開始された。中国役人のジャンクをシビル号のエリオット艦長[Charles Elliot: 1818-1895]が拿捕し、香港に連行した。 一方、パークス領事はカントンの知事、葉[葉名琛ようめいちん:1807-59]に強い抗議文を送ったが、返答はなかった。努力が無駄だと悟ったパークス領事はさらなる調停の試みを放棄した。そしてすぐに海軍が現場に登場した。 10月18日にマイケル・シーモア卿は香港から艦隊を送り(詳細は中略)、シーモア提督自身もカントンに進軍して作戦の指揮をとった。イギリス人と他の貿易商たちは事態について公式な警告を知らされており、1週間前からほとんどなかった商取引は停止された。カントンの前の川はロンドン・ブリッジのテームズ川より広いが、水深は2尋以上はない。(支流についての説明は中略)カントンは5つの砦に守られており、そのうち2つは陸側、他の2つは珠江川(Pearl River)側にある。これらの砦が10月24日に我が軍の男たちによって攻撃され、占拠された。シーモア提督はそれ以上攻撃せずに砦の戦闘を終わらせたが、中国の知事はイギリス指揮官に対し、満足の意を表明することも、面会を許可することもしなかった。 そこでシーモア提督はカントン市自体を攻撃することにした。市を取り囲む塀は一部は砂岩、一部はレンガ作りだ。30フィートほどの高さで、25フィートの厚さであり、大砲が据えられいる。10月27日に塀に向かって砲撃が始まった。29日には城壁が破られ、部隊が市内に入った。知事の宮殿が占領されたが、その地理的位置は大した価値がないとされて、夕方には部隊が撤退した。死者はわずか3人、負傷者は12人だった。(市の中心部への攻撃は中略)11月3日と4日に、市内の軍駐屯地が砲撃された。6日にバラクータ号が[中国軍]のジャンク23隻を破壊した。中国の知事にはさらなる熟考の時間が与えられたが、カントンの状況についての最新の知らせが香港に届いた時点で、調停の気配は見られなかった。カントンの帝国守備隊は非常に弱体化していた。知事は兵卒の給料を月6ドルから9ドルに上げた。(中略) 事件全体を統括するシーモア卿閣下はカントンのイギリス人全員から賞賛と尊敬を浴びた。彼が示した忍耐と人間性と、怯むことなく決断して行動したことは、最高の自信をかきたてた。この間ずっと、[英国人]コミュニティは知るべきことはその都度十分な情報が与えられた。商館は強固に守られた。(中略)以下の外国コミュニティ向け回覧が伝えているように、和平はすぐには期待できないし、交易の再開も望めないし、当面は最終的結果を予想することは無駄である。

回覧:カントンの英国コミュニテイに告ぐ

在カントン 英国領事館、1856年11月15日 英国女王陛下の領事は英国海軍最高司令官、シーモア卿閣下の指示を受け、イギリス・コミュニティに以下の告示をする。 過去2,3週間にカントンで女王陛下の海軍によって閣下の指揮のもとに何がなされたか、その原因と進捗状態を要約することは不必要だと閣下は考える。海軍の損失は幸いなことにわずかであり、作戦はボーグ砦(Bogue Forts)の占領を含め、極めて成功している。 閣下が残念に思うのは、[中国の]帝国長官が条約の義務に反したために閣下がこのような極端な方法を取らざるを得なかったこと、[カントン]市と市民が女王陛下の戦艦に翻弄されているという明快な証拠をもってしても、将来の誤解を招かないために閣下が要求する譲歩を帝国長官が受け入れようとしないことだ。 この譲歩案はカントン中国人の上層階級の感じ方を代表する人物によって不当ではないと考えられていると閣下は理解している。さらに、中国人にとってこの譲歩には何も障害となるものはないと見られている。しかし、長官自身の実行不能性が障害である。長官はイギリス人を反逆者や不法者の仲間だとして、その敵意をイギリス国民の首に区別なく報奨金をかけるという残忍な手段にさえ訴えた。 閣下は要求を認めさせる決意だが、[英国]コミュニテイは閣下が今後取るいかなる道も、広報によって傷つけられる可能性に注意しなければならない。従って、和平の回復の可能性はすぐにはないという見解だけに留めるというのが閣下の声明である。 外国の地位の安全は今まで通り保たれるであろう。作戦の性質や目的がどんなものになろうと、閣下のみに留められる。 署名 ハリー・パークス 在カントン 女王陛下の領事

『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』の第一報

このニュースがアメリカにどう伝えられたかを調べたいと思い、『ニューヨーク・タイムズ』の前身、『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』の報道を追ってみました。イギリスより2週間ほど遅く、第一報は1857年1月19日に報道されています。この頃の『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』の海外報道は、まず郵便船の入港の情報から始まり、船名、入港日、積荷、著名な乗客についての記述の後に、海外ニュースが報じられています。

1857年1月19日第一面見出し「ワシントン市号の到着/ ヨーロッパとアジアの重要ニュース/ 英国によるカントン砲撃/ 安南政府が中国侵略の大規模準備/ フランスが中国で軍事行動」

全く予想もしなかった情報が中国から届いた。10月24日にイギリス艦隊がシーモア提督の指揮の元に、カントン市への砲撃を開始した。砲撃は2日間続き、市の壁は突破され、ボーグ砦が占領された。商業は完全に麻痺した。 この戦闘の原因はイギリス人船員複数が捕らえられたことである。

第二面見出し「英国と中国との戦争/ カントンの砲撃/ 広大な破壊規模」

この欄では『ロンドン・デイリー・ニュース』と『ロンドン・タイムズ』からの記事が掲載されています。『ニューヨーク・デイリー・ニュース』によって選択された抜粋であっても、2紙の特色が現れているように感じます。最初に『ロンドン・デイリー・ニュース』の記事を掲載していますが、「最近のカントンでの出来事がかなり完全な姿で見ることができる」と断って、現地の英国当局とカントン知事との交渉は困難で、「英国商人のどうしようもない怒りの結果となっている」と書いた上で、事件の詳細を記しています。『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』とほぼ同じです。 記事の最後に「この時のシナ海における我が艦隊は大きい」と、全戦艦名、規模、指揮官名をあげています。香港には5隻、ワンポアに5隻、カントンに1隻など、合計8隻の英国艦隊がカントン攻撃に集結できると挑発的な内容だと感じます。次に『ロンドン・タイムズ』(1856年12月30日)の記事を掲載していますので、異なる内容部分を抄訳します。

『ロンドン・タイムズ』(1856年12月30日)現代の電信は、それが誰の感情に衝撃を与えるか、誰の同情心を傷つけるか、誰の神経を揺さぶるか御構いなしに、無遠慮で無作法な簡潔さでメッセージを口走る。残された私たちはそれをどう飲み込み、信じていいのか。

最後の文は、”leaving us to swallow it as well as we may”で、swallow(飲み込む)に、「鵜呑みにする、耐える」の意味もあるので、意訳しました。次の文は、「日曜日の夜、平和な眠りについたロンドン市民は月曜に起きてみると」と始まり、以下が続きます。

我々が砦を占領し破壊し、カントン市の壁を突破して急襲し、カントン市を砲爆したという突然の確信に目覚めた。これら全ての虐殺と荒廃をこのように突然、ズバリと伝える記事を読んで、誰もが最初に感じるのは、これほどの激しい軍事力に訴えなければならないほどのことが起こったのかという残念な思いである。

この後、電信の内容が伝えられますが、その前に、ニュースを伝える人は信頼できるかという内容が9行も続いて、「この報告には急いだ形跡がないと言えることは喜ばしい。英国提督は適切な自制心をもって行動したようである」と始まっています。アロー号の乗組員12名を中国当局が逮捕したとは書かれていても、上記2紙のような、斬首したという文言はありません。しかし、英国領事が暴力で脅されたと書いています。「葉総督は以前に増して軽蔑的に見えた」というような、主観的、印象操作的な表現がある一方、他紙が触れていない中国側の被害について、『ロンドン・タイムズ』の記事は以下のように触れています。

この古都は11月3日に再び砲撃された。150万以上の住民を擁するこの町は住居が密集しており、砲撃の影響は恐ろしいものだったに違いなく、失われた人命は膨大な数に違いない。しかし、我々が聞くのは火事による資産の喪失のことだけである。

そして、海軍の艦隊が砦を砲撃する様子が伝えられ、「たった2,3日で先の中国戦争[第一次アヘン戦争]全体で行われたのと同じぐらいの戦闘と破壊だったと理解できた」と続きます。最後の段落を抄訳します。

このような定期的な衝突が起こることを防ぐ方法を我々が考え出す力があればと心から願う。このような衝突が政府の愚かさと傲慢さで起こる一方、その影響は哀れな人々に悲しむべき過酷さを及ぼす。カントンは、我が陸軍と海軍の連隊本部がある所の近くに位置し、中国帝国のどこよりも、ヨーロッパ文明と中国文明との接触に適応していない。気候は熱帯で不健康、人民は乱暴で残酷、市は船では近づけない、帝国の最南端に位置している。我々の中国との関係は徹底的に完全に再調整が必要である。我が植民地をこの国の主食が生産されている地方、気候が比較的温暖な地方の近くに移動させること、そして我々の陣地は大きな川の河口の近くでなければならないから、このような地方への移動について検討する価値があるのではないか。我々が舟山(Chusan)を諦めて香港を選んだことは悲しむべき手落ちだったと、ずっと考えられてきた。中国がこの問題を再考するよう要請しているから、この間違いを正すに遅すぎることはないだろう。

これらの新聞記事の内容が事実かどうか、2ヶ月後のイギリス議会上院(貴族院)で2日間、下院(庶民院)で4日間、激しい議論の応酬がありました。次節で紹介します。

続きを読む

『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』(1857.1.3)に柳亭種彦の『浮世形六枚屏風』を紹介した記者は、日本の将軍が自国の物語をイギリスの新聞を通して初めて読むかもしれないという文章で締めくくっています。

『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』掲載の浮世形六枚屏風のストーリー

R.T.(原文)

恋草の種植え初めて堂の島、花なき里を花にする、橋の名さえも梅桜松はみどりの曽根崎に、続く呼屋に引く三味線も、気は二上りか三下り、心せかるゝ三ツ紋佐吉、お花が許へもおとづれず、母よりもろうた百両の金懐中へねぢ込んで、歌川屋の裏波岸(うらがし)を行きつ戻りつ見上ぐれば、奥の二階にしょんぼりと、物案じ気な小松が姿、幸いあたりに人は無し、ここまで来たを知らせの手拍子、恋しゆかしい男の顔、夜目にもそれと見て取って早う早うの手招ぎに、気は飛び立てどつばさは無し、せんかたなじみの家なれば、見付けられたら謝る分と、恋には闇の黒板塀こじ放す音聞き付けて、俄になき出す犬の声、かみ付くばかり吠えかゝれば、雨落の石手当たり次第、掴んで投ぐる其の内に、懐中より百両包ころりと落つるに気も付かず、石と諸共うち付くれば、遥かにそれて川岸に繋ぎ留めたる屋根舟の提灯ばったり打消すにぞ、「えゝ投打し居るはどいつめぢゃ」と寝ぼれ声にてわめかれて、見付けられじと尚うろうろ、二階の上より見るひやいさ小松が松に打ちかくるしごきの帯の蔦紅葉、ようようそれを力草高塀のり越え吐息をつき、「始めからかうすれば、何の骨は折れぬのに、かう云ふ事では盗人にもめったにはなられぬ」と二階へ這入れば小松は取付き、「口合所ぢゃ御座んすまい、わたしは半分死んで居る、くはしい事はお花さんに聞かしゃんした通りの場合(しぎ)、今更お前に引別れ国へ戻って嫁入が、どうまァならうと思はんす、いっそ殺して下さんせ」と、わっと泣出す口へ手をあて、「あゝ静かに云うたがよい、ひょんなおれにつながって、国に御座る親達に、嘆きをかけるは真の悪縁、ゆるしてたも」と云いければ、「あれやうやう忘れて居た国の事を云ひ出して、又泣かせて下さんす、うたるゝ杖もゆかしいもの、ましてや拳もあてられず、可愛がられた父さん母さん、是ればっかりは忘られぬ、迎へに来たは乳母の子にて、顔かっかうは覚えねど、国のゆかりの人なれば、遭ひたいは山々なれど、屋敷勤めをすると云ふ其のわたしが此の様に、あぶらけ無しの大島田、蓮葉ななりで遭はれもせず、心の中の悲しさを推量して」とふし沈む。男は背をなでさすり、「見受けさへしたならば、又仕様もあらうかと、母の情けで百両の金は貰うて持ちながら、掛も払はず裏口から忍び込んで来たわいの、まァ此の金をお花に渡し、おれぢゃと云はずに身の代の、手付に入れて置いたがよい」とさがせどさがせど有らばこそ、「やゝ、今犬に打った礫、重い石ぢゃと思うたが、落した金で有ったも知れぬ、えゝこれ手拭にでもくるんで置いたらかう云ふ事は有るまい」と呆れて下をさしのぞく。

I.L.N.(『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』掲載の要約)

Sakitsiは金を懐に入れ、夜の話し合いに急いだ。Komatsuは二階の窓際にいて、二人の会話が始まったが、犬の吠え声が邪魔をした。Sakitsiは懐から金の包みを落とし、暗闇の中でそれを石として暴漢に投げつけると、それはボートに落ち、中で寝ていた人を起こしてしまった。Sakitsiは知られるのを恐れ、窓から下がっていた恋人の帯に触れて、その助けで彼女に会えた。

R.T.

小松は尚もすがり寄り、「悪い事の重なるも、死なねばならぬ因縁づく、たとひ見受をさしやんしても、生きて居れば本国へ帰らねばならぬ体、帰れば嫁入をせねばならず、それよりお前の手にかゝるが、此の身の願ひで御座んする、流石にわたしも武士の娘守刀は持って居る、是れで殺して殺して」と男に渡し死神に、誘わるゝこそあわれなれ。「今更そなたに別れては、おれも浮世の望みは無い、石や瓦と百両を取違へる不運では、死んでしまふもましかいの」「そんならお前も諸共に、悦しう御座んすかたじけ無い、今夜の客は座敷ばかり、此の頃つとめた侍衆、昼から上げて置きながら、未だ御座んせぬこそ幸ひ、人目に掛らぬ其の内に」と覚悟きわむる表より、「小松さん小松さんお客さんが御座んした」と云うに驚き袋戸へ、佐吉をあたふたおし隠し、我が身をもたれて素知らぬ顔、口に鼻歌心に称名、最期を急ぐと白紙の、障子引明け入り来る客に、小松は色を悟られじと、「何がお気に入らぬやら、初回の時も座敷からずいと帰ってしまはんす、裏の今日は待ちぼうけ、何処に遊んで御座んした、きっと吟味もしたけれど、馴染の無いだけ免(ゆる)して置く」と言葉に色をもたれ寄る、袂に戸棚をうち覆う、

I.L.N.

Komatsuの絶望は極点に達した。彼女の恋人は金の話で安心させたが、彼が金を探すと、失くしたことに気づき、その原因も推測がついた。今や恋人の苦しみを十分共有し、一緒に死のう、あの世で結ばれようと言った。この不吉な瞬間に、見知らぬ人が入ってきたので、Sakitsiは日本人がドレッサーとして使っている長い箱の中に隠れた。Komatsuの長い袖がこの隠れ場所を隠し、彼女の恋人はこのようにして、意図せず次の場面の目撃者になったのである。

R.T.

客は何とも挨拶なく、扇ばちばち打ちならし、顔をながめて居る所へ、お花は小松になにかの様子、人目も無くば話さんと、うっかり来かゝりびっくりし、「小松さんおまへはあの人見知らずか」「あい今日で二見のお客なれど、心安いお人なれば、まァまァ此方へ這入らんせ」「えゝ、それどころでは無いわいの、そなたの迎へに上った人柳助とは此のおかた」「そんならお前がおゝ恥かし」と云いながら立つも立たれぬ後にも気遣い、「いやいやいや、そなたより此の花が、どうも顔が向けられぬ」と泣き出すを押静め、「あいや、御心遣ひ決して御無用、御本国鎌倉とは引離れたる此の難波、いやしい業をなされても、誰知るものも御座らねば、苗字の疵にはなり申さぬ、唯今では桃井家へ奉公致す雪室柳助、以前は貴方の乳母の倅、乳兄弟なり、御家来なり、拙者がわざわざ参ったは、御内證のお恥に成る事もあらば承り、取りはからへとの御指図、此の間花世さまの言葉のはしばし、何とやら合点参らず存ずるから、方々と聞き合はすれば、小松と云ふ名代の芸子は、花咲屋の姪との噂聞き届けて、念の為客と成って四五日先表向の御一座、幼顔はうたがひ無しと、蔵屋敷にて金とゝのへ、唯今親方徳若屋へ対談致して、身の代つぐのひ、證文を受取ったれば、今宵からは自由の御身、きさごはじきや双六の御合手致した此の柳助、御迎へとあるからは恥も恥辱も打捨てて、御息災な御顔ばせ早速お見せ遊ばす筈、それを他人かなんどの様に、お隠し有りしはお両人ながら、ちとお恨みに存じます」とほろりと泣いて語りけり。小松は更なりそばで聞く、お花も面目投首(なげくび)し、「みさをに勤めをさせたのも、元はと云へばわたしが科、もう何事も堪忍して、是れぎり云うて下さんすな。今度国に出世に付き下るは其の身の仕合なれど、あの子もお客の其の内に、逃れぬ中の人がある。どうぞそなたの才覚で国へはよしなに云ひやって、其の男と夫婦にして、お両人を此の難波へ引取る様には成るまいか」と頼めば小松も涙に咽び、「云ふまででは無けれども、海にも山にも譬へられぬ、御恩を受けた此の身なれば、明暮あひたさゆかしさの、体はこゝへ残っても、魂は母さんの懐中へいって居る、是れ程思へど生中(なまなか)に、武士の娘と云ふ事は、うす知りに人も知る、逃れぬ義理にからめられ、難波の土とならねばならぬ、そなたを頼んで置く程に、みさをは気合が悪いとも、死んだとも云うてやり、矢張こゝへ置いてたも、国へはいやぢゃ」と手を合わせ、拝み口説けば柳助は、涙を含む目に角立て、「氏より育ちが恥かしい、派手蓮葉なる身に染り、上の空なる世の習ひ、親の事も故郷の事も、忘るゝ程のお心にはいつお成りなされました。お両人が私をお側へ呼んで仰しゃるには、『浪人で居る中に、髪を下して楽々と法体しようと思うたれど、みさをが戻った其の時に、変り果てたを見るならば、さぞあれが悲しからうと、其の儘居たが今度の幸ひ、早う連れて帰ってたも、柳助様頼みます』と、御家来筋に手をついて、殿様付けるも貴方が可愛さ、待ちこがれて御座る所へ、すごすご一人帰られませうか。お国にはれっきとしたおいひなづけも御座る事、偽り云うたが現はれると、親旦那は御切腹なさる様にならうも知れぬ。花世様も同じ様に鎌倉へ下るのを勧めはなさらいで、こちらで夫婦にしてやり度い、其の者も存じて居る、堂島の米屋とやら十千万両の分限でも、町人へ娘をやり、其の婿の世話にならうと、召返された御主をふり捨て、此の難波へ御座る様なお両方だと思召すか、私が此の様に腹立つるのも、みさを様のお身の上が大切故、あゝかう云ふ事とは御存じ無く、今日か明日かと日を数へ、指を折って待って御座る、母御様の此のお文、御覧なされてとっくりと、御思案なされて下さりませ」ト差出すを

I.L.N.

この人物(Kiusuke)はKomatsuが自分は死んだと報告してくれと懇願し、KomatsuがSakitsiと結婚することも拒絶して、去って行った。彼[Kiusuke]は彼女を自由の身にするための金を調達し、自分の使命を全うすると主張した。 Wofanaが助けに入り、家に戻るのが望ましいけれど、仲人が乙女の所に来て、結婚の申し入れがあったので、ここに残って婚約を完遂するのが希望だと抗議したが無駄だった。Kiusukeを動かすことはできなかった。Komatsuの母が娘を連れて帰るように彼をよこしたのである。彼女自身はMiosanのしたように、隠居し、髪を切り、尼になることを望んでいる。日本のシステムでは人生の後半は宗教的行事に専念するのだ。彼女の父も婚姻契約を全うするという名誉を重んじている。もし失敗したら、自らの人生に終止符を打つという日本の習慣を採用するだろう。 Kiusukeは自分の主張のまとめとして、Komatsuに母からの手紙を渡した。

訳者注:『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』で柳助を最初はRiusukeとしていましたが、その後はKiusukeとなっています。種本と考えられるスネッセン訳では、Riusukeとなっていますから、誤植のようです。

R.T.

小松が手に取り上書見れば、「みさを殿まゐる、母より。此の方ぶじと遊ばせしお筆に年の寄った事、十四の年に大和へ来て、八年拝まぬ親の顔、見たう無うて何とせう、どう云ふ事で今宵にも死病受けた時、母様のなつかしさに、臨終をしそこなひ、如何なる恥をさらさうかと、案じ過しがせらるゝに、親の事忘れたと餘り叱ってたもんな」と文を抱きしめ抱きしめて、消え入る様になげきしが、どうなりこうなり云いくろめ、両人を帰した上での事と、思案定めて涙を拭い、「ほんにさうぢゃ、親に男はかへられぬ、もうさっぱりと思ひ切り、明日は国へ帰らう程に、今宵は今まで心安い人さんに、ゆるゆると暇乞ひもしたければ、其方は戻ってたも」と云えば律儀の柳助は、まことと思い打喜び、「おゝおでかしなされた、しからば明日目立たぬ様駕籠をつらせて御迎へ、イヤさし付けがましい事ながら、なに彼のしはらい置土産、金子の御用も御座るなら、必ず共に御遠慮無う、花世様にはまだいろいろおはなし申す事もあれば、さァお宿まで御同道」と打連立ちてぼつぼつと、何か云いさす襖さす、さすや障子の紙一重、見えざることこそ是非なけれ。袋戸明けて吐息を付き、「小松」「佐吉さん」「これ」と云いさま手を取って、最前忍びし松が枝を、伝うて下りる河岸づたい、両人は其処をはせ去りけり。 上るり 「此の世のなごり夜もなごり、死に行く身をたとふれば、仇しが原の道の霜、一足 づゝに消えて行く、夢の夢こそあはれなれ。あれかぞふれば暁天(あかつき)の、七ツの時 が六ツ鳴りて、残る一ツが今生の鐘の響の聞きをさめ」 梅田橋の鶴澤が月並ざらいのじょうるりも、我が身に似たる二人連、堤の陰を立出でて、佐吉は向うを打見やり、「是れ小松なまなか遠くへ走るより、近くへ隠れて追手の者を、やり過さうと思うたれば、案の定歌川屋の提灯が行き違ひ、花咲屋へも走って来て、戸平もお花も我々を尋ねに出でた様子なれば、其の留守の家へ行き心静かに最期をとげん」と、小松を忍ばせ我一人、花咲屋をさし覗き、「およし、およし夜が更けたに未だ寝ずか」と云われて何の頑是無く、「今宵はとなりのお師匠さんのじゃうるりを聞いて居たれば、小松さんが駈落をさしゃんしたとて迎へが来て、父さんも母さんも、後追うて御座んしたれば、行きたうても留守が無い、さらひをしまうて明日でも逃げさんすればよい物」と云うに佐吉が打ちうなづき、「おれがここに居る程に、聞き度くば聞いておぢゃ」「あいあいそんなら留守して下さんせ」と隣へあたふた走り行く。影見送って小松が手を取り、奥の一間にそっと入り、声もらさじと有り合ふ屏風引廻せば、壁ごしにもれて聞ゆるとなりのじょうるり、 「くも心無き水のおと、北斗はさえて影うつる、星の妹背の天の川、梅田の橋をかさゝぎ の、橋とちぎりていつまでも、我と其方は女夫(めをと)ぼし」 「あれあの文句はお初徳兵衛、屏風にしたる操(あやつり)の、此の看板も同じ人、所も矢張梅田橋、心中して死ぬ者を、阿房とおれはわらうて居たが、 じょうるり「あやなや昨日今日までも、よそに云ひしが明日よりは、我も噂のかずに入り」死ぬ気に成ったも不思議の縁」ト聞いて小松は泣きだし、「不思議所かほんの悪縁、ひょんなわたしにつながって、何の越度(おちど)も無いおまへを、冥土の闇の道連に、すると思へば勿体無い」 じょうるり「げに思へどもなげけども、身も世も思ふまゝならず」「成程外の心中は、人を殺すか金銀につまって死ぬが世の習ひ、それに引替へ見受はすむ、おれも百両持って居たれど、犬奴がお陰で棒にふり、それから死ぬ心になったも、恋路に迷ふ煩悩の犬張子をこゝの家ではそなたの恩を忘れぬ為と、お燈明まで上げて置けど、おれは犬奴がうらめしい、よくおのれほえをった、せめて拳で犬張子、われをぶつのもはらいせ」ト何の科無き犬張子を、打倒せば其の内より、まろび出でたる百両包、「ヤゝこれはおれが落した金どうしてこゝへ這入って居たか、是れで其方のいひなづけが頓死でもして終ふと、心中するにはいよいよ及ばぬ、まァそなたの母御の文どう云ふ事が書いて有るか読んで見やれ」とせりたてられ、

I.L.N.

美しく純真な少女はは悲しみにくれた。「私の選んだ道と行いが私の評判を真っ黒にしてしまいました。私は道を踏み外してしまった。でも、まだ[心の]糧のようなものは残っている」と、恋人のSakitsiに最期の別れを言うことに同意した。 しかし、結局、これは恋人のいる前で自らの命を絶つ機会を得るための巧妙な策に過ぎなかった。

訳者注:『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』はこの後、記者の感想が述べられており、まるで『浮世形六枚屏風』のストーリーはみさをの自死で終わっているかのように書かれています。スネッセン訳では原文通りにハーピーエンドまで訳されています。 『浮世形六枚屏風』のこの後の展開は、母の手紙に、国元の許嫁とは「水間宇源太殿の子息島之助」で、罪が許され、消息を探していると書かれていたので、佐吉は小松に「そなたは網干の家中にて、数村亭大夫殿の娘」かと尋ねます。小松がなぜ知っているのかと驚いているところへ、それまで屏風の陰で聞いていた戸平が現れ、死のうとしたのは許嫁への義理からだろうが、そんなことはどうにでもなると止めに入ります。佐吉は、侍同士の小さい時の口約束を変更することはならぬと、まさか昔の浄瑠璃のように首を切ることはないと自分は「高をくくっていた」が、、小松の本心を試すために死ぬふりをしたのだと言う。そして、島之助というのは自分だ、帰参が叶ったことを知らなければ、「町人にて朽ち果てん」と思っていたのだ、小松のお陰だと言います。また、戸平は屋根舟に百両包みが落ちて来たので犬張子に隠したことを告げ、それが佐吉の金だと屏風の陰で聞いたと言います。柳助も一連の話を聞き、「無事を喜ぶ帰参をよろこ」び、ストーリーは「祝儀の上るり」で終わります。帰参後、佐吉は水間島之助に戻り、小松と結婚し、戸平とお花は米屋の跡を継いで、「男女あまたの子をまうけ、目出度き事のみ重なりけり。めでたし[「く」の字の繰り返し符号が6回続きます]」で終わります スネッセン訳では、Oh! Happy, happy day for Sakitsi and Komatsu!で終わっています。

『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』の最終コメント

場面全体は土着の特性に溢れているが、感情の中に人生・真実・精神を込めながら語られている。唯一残念なのは、この物語を進める上で必要な劇的効果を我々の力では与えることができないことだ。しかし、読者がこの物語を時間のある時に熟読しても、興味が減ることはないだろう。そして、この中に紹介されているわずかの歌の詩的美点に公平な評価を下すだろう。また、歌があまりに少なく、短いのを残念に思うだろう。2篇の主要な歌は、ヨーロッパの最も[選択が]気難しい全集に選ばれることは確かだろう。その調子と長所はイギリスよりも東洋のスタイルにより近い。おかしなことに、この物語はいい結果で終わっている。日本の皇帝[将軍]がこの新聞を購読しているというのは栄誉なことだ。彼が『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』で自国の物語を初めて読むかもしれないというのはありえないことではない。 『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』の記者はスネッセン訳を最後まで読んだようなのに、新聞読者対象にはみさをの自殺を示唆する終わり方をしているのは、奇妙な国と印象付けたいからでしょうか。

柳亭種彦について

柳亭種彦(1783-1842)の略歴については、甲州武士で浅草堀田原に住んでいた人で、他の作家に比べ「其の家柄が最も高かった」と言われています。その人柄について『柳亭種彦集』(1926)「解題」で以下のように述べられています。

穏やかな柔和な、気品のあるお旗本であったから、他の作者のやうな放蕩癖や高慢癖はなかった。若し彼の癖はと云へば、好古癖であった。曲亭馬琴の考證には、極めて嫌味が多く、物識り振が鼻の先にぶら下ってゐたが、京傳と種彦の好古癖は嫌味がないばかりでなく、風俗史上に有益なる資料であった。(, pp.5-6)

種彦の『偐紫田舎源氏』(1829-42)の人気が上がると、天保の改革によって絶版を命じられ、「元来小心の几帳面家であった」(p.17)種彦は心痛し、完結させずに亡くなったとされています。永井荷風が種彦の悩む姿を「散柳窓夕栄(ちるやなぎまどのゆうばえ)」(初出『三田文学』1913、初出時の題名は「戯作者の死」、)で描いて、種彦が奉行所よりお調べがあるので出頭せよとお達しを受け取った後、卒中で突然死したとしています。

1821年—1857年—2019年

『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』の記者の最後のコメントは本サイト4-11-2で紹介した1854年2月11月号の記事「『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』が日本に」を指していますが、160年後の自分にも向けられているように感じます。幕末のイギリス・メディアの日本関連記事を探すうちに、『浮世形六枚屏風』を紹介されて読み、160年の隔たりを感じないテーマと視点だと感じました。この物語は専門家から「それほど推賞すべき作ではない」「実にたわいもない物語」(, p.32)と酷評されていますが、物語は冒頭から、現代の問題を描いていると思わせるエピソードに溢れていると思いました。14歳の島之助(後の佐吉)が大人の口論を仲裁しようと、論理的な方法で鳥を傷つけずに決着をつけ、その論理を主張したら、パワハラによって追放されてしまったという最初のエピソードや、佐吉が働き過ぎて「気鬱の病」「ぶらぶら病」になるのも現代の過労によるうつ病の増加を想起させます。 『浮世形六枚屏風』のもう一つの魅力は、『曽根崎心中』(1703)の道行きの有名な地の文「此の世のなごり夜もなごり」を挿入しながら、120年後の佐吉に、心中して死ぬ者をアホウと言わせ、ハッピーエンドにするところです。義理人情に縛られず、個人の自由を主張するところに、21世紀に通じるものを見ます。 『浮世形六枚屏風』が提起している問題と安倍政権下の日本の問題と共通点があると思った事例を紹介します。まず、若者による正論の表明に対するパワハラを想起させられたのが2019年1月21日の事件です。東洋大学の学生が同大の竹中平蔵氏の授業に反対する立て看板を大学前に設置し、ビラをまき始めたら、大学側に止められ、退学処分に該当すると言われたそうです。「授業反対」の理由は、竹中氏が唱えた規制緩和で非正規労働者が増え、大多数の人が不幸になっていることです。同時期に、非正規雇用に苦しんだ若者(享年32歳)が歌集を出し、出版前に急逝したけれど、その歌集『滑走路』(2017)は「異例のヒットを記録」しているという報道です。「過労死促進法」と水道民営化への竹中氏の関与については、本サイトでも紹介しました(4-10追記1、追記2参照)。水道民営化については、民営化に前向きだった浜松市が市民の反対で水道運営権売却を延期するといういいニュースが入ってきました。 環境保護という正論を訴える市民に対する安倍政権のパワハラも大きな問題です。辺野古に米軍基地を建設し、自然破壊を強行する安倍政権は、反対を訴える市民の顔写真と個人情報リストを警備会社に作成依頼し、市民が情報公開を請求したら削除したという報道です。しかも、基地予定地の地盤はマヨネーズ状だと専門家が警鐘を鳴らしているのに建設を強行していますし、自然破壊の一部とされているサンゴは「移植した」とNHKテレビで公言した安倍首相の発言が虚偽だったこと、地盤改良工事に2兆円以上かかることを隠していることなど、次々と深刻な問題が浮上しています。

続きを読む

『浮世形六枚屏風』(1821)の後半を『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』(1857)がどう要約しているか見ます。

『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』掲載の浮世形六枚屏風のストーリー

R.T.(原文)

座敷もすんで床の内、小松は背中おし向けて、物も云わねばつぎほ無く、佐吉は煙草くゆらせながら、「昔の事を野暮らしく云ひ出して、ふさがせると心に思ふが知らねども、大和巡りをした時に、南円堂でそなたの爪おと毎日々々聞きとれて、折もあらばと思ふ内、何処へかとんと行方は知れず、身を売ったとの人の噂、目と鼻の間程な此の島之内に居るとは知らず、たいてい捜した事では無い、然し今目ぐり遇うたはつきぬえにしと、おれ一人が合点するのも阿房なれど、これから折節来よう程に、いやであらうと付き合うて遊ばせてたもやいの」とざらりと小判で十両ばかり、紙にひねって差出し、「皆の者によい様に、花に取らせて余りがあらば、浴衣でも買うて来や」と云えど小松は見向きもせず、煙管おさえてひたいにあて、うつぶく顔をさしのぞき、「宵からの雷で、気色が悪くば薬もある、なぜ物を云やらぬぞ」と取る手をすげなくふり払い、「気合も悪うは御座んせぬが、ほんの遊び、高が芸子は売物買物、まことが有ると思うて居るは、阿房と悟った人さんには、どう云うてよい物やら、此の小松は知りやんせぬ」とすっかり云えば尚すり寄り、「おれがさっき船宿で云った事を二階で聞き其の様にひぞりやるのか、はて相方を定めぬも、其方の行方を尋ぬるから、こっちは矢張みさをといふ娘と思うて居るわいの」「そんならば五文三文袖乞に、相応な手の内は下さんせず、金さへ出せば自由になると、見下げられたが腹が立つ、嫌ぢや有らうが付き合うての、折節は来ようのとは御深切なお心ざし、折節ぐらゐの事なれば、御座んせぬがはるかにまし、そんなお前の水臭い、心と知らず今日も今日、愛染様へお百度して、これちゃっと見て下さんせ」と、ひらりとしたる書付を出せば、佐吉が手に取り上げ、「亥の年の男のありか知れ候やうに、願ひまゐらせ候、三十六番末吉どうしておれが年までも」「心で夫と定めた人、知らいで何と致しませう」「そんならわが身も真実に」「イエイエ口先ばかりで喜ばせ、末の通らぬ事ならば、いっその事に顔をも見せて下さんすな、愛染様も聞こえませぬ、何の是れが末の吉、あゝいふ主の心では、あきらるゝのは知れてある」とみくじの書付引裂けば、又も鳴り出す雷の、ぐわらぐわらぐわらとひゞく音、あれよと云うて我知らず、佐吉にひたと身を寄せて、又も見合わす顔と顔、「もし真実なら何とする」「わたしが体は主のまま」「命を呉れと云うても引かぬな」「あい」と小声に答うるぞ、深きえにしの始めなる。 前の世よりも結び置く、縁にあらん此の後は、互に離れぬなかとなり、名に負いたる三ツ紋の、月にも通い、雪にも通い、花をふらしつ其の年は、夢見る内にくれはてて、又立帰るみどりの春、小松と云えど余の客は、せきてゆるさぬ初子の日、手と手引合うあいあい駕籠、今日は生魂(いく玉げ)今日は天満、其処よ此処よと浮かれあるき、

I.L.N.(『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』掲載の要約)

Komatsuは部屋の寝床に座って、一言も言わずに背をそむけていた。Sakitsiは遠くに立って、パイプをくゆらしているのも忘れて言った。「二言三言で昔のことを思い出せと私がお前に期待しているか知らないが、私がYamatoのNanyin寺周辺を毎日ぶらついていた頃、お前のリュートの音色に耳を傾けていた。楽しんでいる最中にお前は突然消えてしまった。どこに行ったのか誰もわからなかった。お前が身売りをしたという噂が広まったが、お前を探し回るのを止めなかったし、お前がここUtsumosimaに、しかも私のすぐ近所にいることも知らなかった。今日、お前を見つけ、お前の私への思いが今でも続いているのか全くわからない。もしそうなら、お願いだから言っておくれ」 彼は10両差し出した。「これをFanayoさんに渡して、残りがあれば、軽いドレスを買っておくれ」 そう言うと、Komatsuは彼のパイプを見ずに下ろさせ、顔をそむけながら、屈辱的に頭を下げた。Sakitsiはさらに「真夜中の雷と雲で暗くなっているのは、いい合図だ。答えてくれないか?」と言った。 彼女は答えた。「友情で自分の幸福が傷つくような場合は友情を続けないと決心しています。浮気なリュート吹きの女たちは売買の商品です。でも、私についての噂が本当だと信じられ、バカがそれを納得したという、その噂はKomatsuには知られていません」。彼女がはっきりとした、しかし、哀しげな声でそう言うと、彼は遮って言った。「あのヴェランダでお前が『船乗り居酒屋』(Sailors’ Tavern)にいると聞いたんだ。こんな野蛮なことを私が言えるか? 本当に、どんな付き合いも止めて、お前の隠れている所を探す間、お前がずっと乙女のMisawoだと信じていた」「そうなら、なぜ2,3コーヒー・ビットだけでも贈ってくれないの? 普通の献金額でしょ?あなたがお金を使い果たした途端に、彼らは去ってしまう。もし、あなたが私と話したとき、もし、あなたが私を侮辱せず、あのような言葉で私を軽蔑しなかったとしたら、あなたの目的はこれなんです。これがあなたの本心なんです。あなたが私に示そうとした条件がこれなら、何の思いもなかったほうがはるかに良かった。あなたがこんな下劣な心の人だとは思ってもいなかったので、今日も、今までも100回もOizen寺に行っていたのです。これを御覧なさい」 その紙切れには「彼女を愛している人がいるか」という彼女の祈願へのお告げが書いてあった。お告げには彼の名前が書かれ、二人の婚約で終わると優雅に結ばれていた。そして、次の回想が続く。 夫婦の絆が運命で決められている時、その絆は二度とゆるむことはなく、存在の一部になる。Sakitsiの名前を表す3本の糸は行ったり来たりし、二人の思いを強くする。今年は二人が喜びの幻想に包まれる。青々した春の訪れはKomatsuである。しかし、天罰が彼を取り巻き、彼は免れられない。日毎に鳥の声に誘われて、二人は手に手をとって出かけた。

R.T.

[佐吉が]湯水と遣う金銀に、あかのぬけたる当世男と、世間の取沙汰家の噂、母妙讃は聞き兼ねて、つらく当たるも佐吉が為と、奥の一間に押込めて、我が身のそばを放さねば、恋し恋しと百ばかり、書いた小松がぬらし文、竹斎が手段にて目に付けがしの花活に押込んで差置けば、何心無く佐吉は手に取り、それを見るより心にうれしく、あたり見回しようようと、半分ばかりよむ所へ、立ち出づる母妙讃、「灸すゑようと思うたれど、おれにはどうも読み兼ねる、日がよいか見てたも」と差出す暦の中段も、開くをもしや見られたかと、あやぶむ、をさむ、懐中へ文は隠せど気はどきどき、「今日は天一天上ぬけお部屋へ御座ってちっとの間、こゝを間日になされぬと、こっちの工面が十方くれ、身になる金なら四五百両、手にとるきゃつめが女房になる、それでたひらに、此の家が納まらうのに、それ聞いて下さらねば、血いみでもひょんな心になりませう」と何を云うやらたわいなし。母はあきれて、「これ佐吉始めの内はこっちから、いかに勧めた遊びぢやとて、あの様に出あるいて悪い噂をせられては、第一家のしめしがきかぬ。まァ一年程も辛抱して、何処ぞ人の気の付かぬ遠い所で、月の内に二度や三度の遊びをば、おれは少しも止めはせぬ。さ、さ、其の様に浮々せずと、帳合でもしたがよい。小さい子に甘い物を食はせ過して、虫持ちにするのを見ては笑ひながら、何ぼ病気の保養ぢやとて、遊ばせ過してお山と云ふ、むしもちにして苦労する、あゝ親馬鹿とはよう云うた」と、吐息ついたる

I.L.N.

しかし、愛する人との出歩きも、その費用も彼[佐吉]の財政を逼迫させ、彼の養母であり信仰心の強いMiosanは彼の恥ずかしい行為のニュースに耐えられず、彼を家に閉じ込め、目を離さなかった。Sakitsiは友人のTsikusaiが花瓶の中に隠してくれたKomatsuの「優しい手紙」を読んで慰められるばかりの身になっていた。ある日、養母のMiosanが彼の混乱を察知して、暦を口実にやってきて説教を読んで聞かせていた。

R.T.

(吐息ついたる)其の処へ、小庭に取りし路地口の戸を押開けて、一人の女、「ちと御免なされませ。わたくしは天王寺巫子町の黒格子辻と申すあづさ巫子、笹叩が遊ばしたいとお人の参った、米問屋佐吉様とはうち方で御座りますか」と云いければ、不審そうに母妙讃、「あいの、佐吉とはこちなれど、巫子殿を呼びにやった」と云いかくるを佐吉が引取り、「成程御合点が参らぬ筈、貴方様へはお隠し申し、私が人をやりやした。あいつが例の癖が起って、あまへ居ると仰りませうが、又此の頃は気分も悪く、食も進まぬぶらぶら病、遊んであるけば病気もなほり、内に居ると気色の悪いは祟りもので有らうかと、笹叩きをして見るつもり。巫子殿はサアサアこちへ。貴方は側にお居でなされ、あいをうつとか申しまして、佛様への御挨拶遊ばして下さりませ」と聞いて母は頭をふり、「イヤもうわたしや生まれ付いて涙もろく旦那様の墓参りしてさへも、供に連れた女子が見る前も気の毒な、ましてや巫子にのり移りどうのかうのと仰るを、どうして聞いて居られうぞ、あゝそれは悪い物好き、呼びにやらぬ前なれば、止め様もあらうけれど、巫子殿の御座ったを、断り云うては帰されまい、わがみ一人よう聞いて、入る事許り話してたも、わしは声の聞えぬところで、お念佛を申して居よう」とそこそこ立って奥ふかき佛間へこそは入りにけれ。後見送って佐吉はすり寄り、「お花よう来てたもったの」「はい、おれが内へ来るならば口寄せになって来い、さうせねば遭はれぬと竹斎様へのお言伝、

I.L.N.

ちょうどこの時、呪い師に扮装したWofanaが現れ、Sakitsiの心と[悪]癖を治すために「笹の葉を燃やす」という。Sakitsiが母親に対して仮病を使っていたのである。母親は退室した。

R.T.

[お花の言葉]急にお話し申さねばならぬ様になった災難、それ故かうした姿になり、にっこらしう云ふ内に、びっしょり汗になりました」「おゝさうであらうとも、あの様におれがそばに番してお出でなされては、一寸した話も出来ぬ、ところでこちのおふくろは、雷巫子に胡瓜の香々、此の三色が大お嫌ひ、それからの思ひ付きで巫子ぢゃと云うたら案の條、お部屋へ逃げて御看経、ここでは泣いても笑っても、もう聞える事では無い、まァ聞かうで、何の事ぢゃか訳が知れぬ」と問われてお花は目に涙、「今までは貴方にさへ、お隠し申した程なれば、ましてや他人の聞く前では、小松さん小松さんとよそよそしくは云ふものの、実はわたしが姉の子にて、云はずと知れし現在、伯母、姪、姉婿は鎌倉にて某殿(なにがしどの)のお鷹あづかり、御秘蔵の其の鷹をそらした越度(おちど)で御暇、それよりはずっと前にわたしが花世と云った時、内でつかうた侍と、いたづらしてはるばると、大和国までにげ上り、夫婦と成ったが戸平どの、内證では姉さんと、折ふし文の取りかはし、其の内に御浪々なされた事を聞いての悲しさ、姉さんも途方にくれ、ほんの親はなきよりと、はかないわたしを便(たよ)りにして其方で行儀しつけた上、御奉公をさせてくれと、あの小松がみさをとて、十四の春に大和まで、人を付けて上されたれど、戸平殿が駕籠かいて、やうやう親子が憂き命、繋ぐ程なる身貧な住居、かてて加へて姑御が目かいの見えぬ長の病気、彼の子も見るに絶え兼ねて、わたしが娘の小由(こよし)をつれ、南円堂にて浅ましい袖乞して呉れました」ト泣き出せば佐吉は驚き、「そんならみさをと一所に袖乞に出でた、ちひさな娘は此の頃義太夫三味線の稽古をする、あのおよしか、さう云へば其の時もたしか小よしと云うたと思うた、ちっとの間に大きう成って、おれはとんと見忘れた、それはよいが其のひょんな事と云ふのが早う聞きたい」

I.L.N.

そして、WofanaはKomatsuの物語をKomatsuの恋人に語った。また、昔自分がTofeiとYamatoに駆け落ちした話もした。上手な語り方だった。Komatsuの父親が上司から預かっていたハヤブサの世話を怠ったために地位を失ったのだった。

R.T.

[お花]「さァ昔からの始終(いくたて)を云はねば様子が知れませぬ、それからみさをが袖乞も、はかばかしう貰ひも無しと思うたやら、わたしら夫婦に相談もせず、留守の内此の島之内の徳若屋と云ふ置屋へ、百両に身を売った書置と其の金が、小よしが雛の犬張子の中から出て内は騒動、なんぼ母の病気ぢゃとて、女房の姪なり主人なり、其のお方に勤めをさせては男が立たぬと、戸平殿が半気狂になられたを、わたしがやうやう云ひなだめ、まァ夫婦が連立って徳若屋へ来て見れば、彼方で却って面目ながり、伯母様ゆるして下さりませ、国の父さん母さんが、御浪人で無いならば、貢がねばならぬ筈、其の悲しさにわけも云はず、わたしが身を沈めました、伯母は親の片破(かたわれ)なり、お前ばかりの事ぢゃ無い、国に御座る母様にも孝行かと思ひますと、声を上げて泣いた顔、今に忘れは致しませぬ。其の真実にかんじ入り、戸平殿も得心し、金に明して療治したれば、姑御の目もなほり、残った金で今の住居梅田橋へ引越して、山から川の船宿商売、どうなりかうなり暮すのも、元はと云へばあの子の御陰、常々御覧なされた通り、犬張子を大事にするも、小松が恩を忘れぬ為、姑御は昔かたぎおれは故郷を放れぬと、大和に御座るが気にかゝれど、無理に難波へ呼び申し、今まではお屋敷の御奉公と云うて置いた、あの子の勤めを知らせては、却ってお気がもめようと、隔たりて居る程なれば、国へは尚更秘しかくし、所に今度小松が父さん、わたしの為の姉婿が殿様へ召返され、昔の武士に立帰り、云号(いいなづけ)とやらが有れば、みさをは此方で縁付ける、奉公先の暇を取って、鎌倉へ連れ帰れと、五ツの年まであの子の側に付いて居た、乳母の子、雪室柳助と云ふ男、今はわたしも見違へる立派な武士が迎へに上り安治川に宿取って、みさを様のお勤めなさるお屋敷へ案内して、遭はせてくれと日毎の催促、恥を捨てて今の身を、云ふのは手間暇入らねども、さうして彼方で金調へ見受されては、戸平殿がいよいよ国へ顔向けならず、小松はわたしに取りすがり、国へ帰って久しぶりな、父さんや母さんのお顔を見たうは有るけれど、佐吉さんと縁切って、外へ嫁入をする事なら、わしや死にますと泣いて居る、此方で見受したいには、金才覚のあては無し、たとひ金がとゝのふとても、武士同士の云号(いいなづけ)は反古にはならぬと矢張騒動、大和に居った時分には、わたしは貴方を知らねども、お世話に成ったとあの子が話し、今でも変らず目をかけて下さりますれば、憚りながら婿の様に存じまして、身代の店下し、今宵は幸ひおなじみの歌川屋へ、うらの客で小松は出て居りますれば、まァあれに遭うての上、相談なされて下さりませ」トおろおろ声にて語りける。

I.L.N.

現在、Komatsuの父は元の繁栄に戻されたので、娘をKamakuraに連れ帰るようにKomatsuの異母兄、Jukimaro Riusukeをよこした。彼女はそこでの婚姻契約があるのだ。この使節の目的はSaizoから彼女の自由を買い戻し、彼女が嫌がっても、家に連れて帰ることだった。

R.T.

佐吉は聞いて気もそゞろ、「さう云ふ事では捨てはおかれぬ、えゝまゝよ、母者人に又明日叱らるゝ分の事、そんなら行かうがまァ待てよ、歌川屋に四五十両さがりが有れば上げ居るまい、イヤいイヤそれもどうかならう、まァまァそなたは先へ帰りや」「もう日も暮れますれば、ちっともお早く」「おゝ合点ぢゃ」とお花を戻し、箪笥のきがへ引出し、帯引きしむる一間より、母妙讃は立ち出でて、「巫子殿は何と云はれた話して聞かしや」ト問はれてぎっくり、「はい、それは」「是れ何も其の様にうろたへる事は無い、おれや聞かいでも知って居る、大方そなたの煩ひは、小松と云ふたゝり者、色と酒との二股竹、間のまくらの睦言に、昔は其の身も弓取の、大切の体を忘れ果て、今町人の身の上には、唐の鏡で大切な金銀をまき散らし、両人が浮名は小柴垣、ゆひたてられては庭宝のしめしがきかぬと、此の母が扇の陰や日向となり、意見をしても兎に角に、丸い漬桶に角な蓋、あひ兼ぬるとて聞きはせず、ちっとの内の部屋住みも、茨で目をつく思ひして、意気地とやらを立て烏帽子、揺れば落つる木の葉の露、わが身に掛る災難が、ひょっと出来た其の時は、車は海へ舟は山、逆事(さかさまごと)でも見ようかと、それがどうも気に掛る、百万年も生口(いきぐち)のまめで身代大切にしや」と云いつつそっと袂より投げ出したる百両包み、佐吉は夢見し如くにて、おし頂けば顔そむけ、「巫子へ初穂の百一升、今夜は免(ゆる)してやる程に、明日の朝は店の者の目のさめぬ内帰らうぞ、もう是れぎりぢゃ、後ねだりしても母は知りませぬ」と接穂も雨露の恵みにて、同じ色香に咲く花の小梅を仇に散らさじと、親木の恩ぞ深かりける。

I.L.N.

Wofanaが去るとすぐに、年老いた信心家がSakitsiの元に戻って来て、偽の呪い師等々についての彼の二枚舌を再び厳しく説教した。しかし、百両を与えて、彼の愛人を屈辱的な奴隷状態から救うよう言った。

続きを読む

柳亭種彦『浮世形六枚屏風』の主人公みさをと佐吉が偶然再会する場面の原文(1821)と『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』に掲載された要約(1857)です。

R.T. (原文)

これより又五年ほど立ちての物がたりと見給ふべし

梅の難波は梅田橋、梅に実のいる皐月雨、晴れて水無月一日は勝鬘(しょうまん)参りの戻り船、岸に繋いで立ち出づるは、情の恋の二ッ櫛小松と云うて名取の芸子、夕風さっと吹き返すちらし模様を花と見て、蝶もあと追う堤づたい、「まうし其処へ行かしやんすは、花咲屋のお花さんではござんせぬか」と呼びかけられてふり返り、「さう云はしやんすは小松さん、おまへ何処へござんした」「あいちっとした願掛けに、勝鬘の愛染様へお詣り申した戻り道、今お前のうち方へ行く所でござんす」と云うにお花が打笑い、「ひくてあまたといふ心で、小松と名を付けたらうと人さんに云はるゝお前、愛染様へ参るとは、あまり欲でござんすぞえ、それはさうと今わたしも、曽根崎へお客を送って返る所、まちっとの行き違へで逢はれぬ所でござんした、お前も又お舟なら、なぜこちの戸平殿にさう云うては下さんせぬ」「サア皆さんは駕籠なれど、あまり今日のむし暑さ、廻り道でも舟で行かうと、ほんの俄の思ひ付き、頼みにおこす間も無し」と話しながらに花咲の家へ這入れば愛らしく、二階で娘が稽古のじょうるり、「たえてひさしき親のかほうちまもりまもり」と語れば小松が吐息をつき、「あゝ云ふ事が有ったなら、悦しい事であらうぞ」と思わず知らず一人言、お花とふっと顔見合わせ、「あのじゃうるりはお前の娘御およしさんでござんすか」「アイ、鶴澤の御師匠さんがとなりに有るを幸ひと、稽古させては見るものの、未だほんのねゝさんで、何だか埒はござんせぬ」と云いつゝ向うを打見やり「あれあの舟は戸平殿、お客も大勢有るさうな、おまへこちへ」と打連れて二階へ上る程も無く、又岸につく屋根舟よりざゝめき連れて来る三人、此の頃名代の三ッ紋佐吉、匙より舌のよくまはる座敷の配剤加減よき、幇間医者の藪原竹斎常の如くにせんじの羽織、鸚鵡はだしの物真似師深善両人左右に従へ、

I.L.N. (『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』)

物語の第二部はこの出来事の5年後に、Wofanaと呼ばれるようになったFanayoと美しいKomatsuが家に帰る途中の会話で始まる。家では小さいKoyosiが音楽の稽古をしていて、小唄を歌っていた。二人は一緒に二階に上がると同時に、3人の男たちを乗せた舟が岸に現れた。男たちはお互いに喋っていた。一人は名前を変えたMitzumon Sakitsi、同伴者はおしゃべりホールのティー・スプーンに住んでいる快活で愛想のいい呪い師の医者、Jabuwara Tsikusai、その後に続くのは、サルのように裸足で、普段着のようにシルクのマントを着たTokaxenである。

R.T.

「サア是れからは貴様の所で一杯飲んで帰らうか」「ハイあつ苦しい狭い所も、お気が替っておなぐさみ」と、両人が悪口云わぬ内、先へくゞりの裏口を、開けて亭主の戸平が案内、「おっと卑下を宣ふな、此の花咲屋は船宿中で普請の物数寄第一番、しのぶも釣さず黒石に、さつきつゝじの山も無く、板塀かくしの建仁寺、垣根ばかりで植物の、無い所がきぜつきぜつ」といつも変わらず竹斎が、喧しき声

I.L.N.

「おい、途中お前の所で一杯やっていけるかい?」「ええ、狭い所ですが、何なりと」 他の二人が反対しなかったので、亭主のTofeiはヴェランダに続く前庭の戸を開けて、客たちを招き入れた。 おお、これを粗末で低俗と言うなかれ。この「花咲き家」は船着場にある娯楽場である。質素な所で、オレンジの庭もなく、黒木のヴェランダと、木の杭が載せられた頑丈な基礎壁以外見るべきものがないので、家の前にちょっとしたアトラクションが施されている。

R.T.

[竹斎が、喧しき声]聞き付けて、お花も二階を下り来り、「めづらしい佐吉様、すっきりお足の引かぬのは南の方に面白い」「いやいや此方も知って居る通り、何処へ行っても相方を定めぬが己(おれ)が持ちまへ、然し余り遊び過ぎて、何ぼ気のよい母者人も、すこし呆れもされた様子、あの佐吉と云ふ奴はうたゝ寝にも算盤を枕にして帳合の寝言を云った程で有った、若い者には珍しい商売好きの遊び嫌ひ、よい事には二ツ無く、医者も手をおくぶらぶら病、命にはかへられぬと、おれがすゝめて遊ばせたが癖になって、近年は家のことには構ひ居らぬ、あゝ云ふ事では身代を、くづし始めの紋所二ツ紋とやら名を取るを、常々家へ来て居ながら、竹斎や深善が、意見をせぬがうらめしいと、おっしゃったと手代のはなし、それ故丁度百日ばかり戸口へも出なんだ」と云う内

I.L.N.

Tsikusaiは周囲を身回さずに、大声で話しながら入って来た。Wofanaが二階から叫んだ。「南部地区でSakitsi様を見られるとは珍しい。ここには一度も足をお運びになったことがありませんね」「ああ、そうだね。でもいい仲間がいれば閉じこもることはしない。家の近くでは十分楽しんでいる。このSakitsiはテーブルを枕に、楽しい話をしてくれて知ったのだが、若い時代の楽しみとも、優しい母親とも別れたそうだ。儲け商売の仕事を嫌っているが、その仕事から離れられない運命で、医者が手を差し伸べ、霜月の始めに私に店に行けと助言した。近年は店の商売に関わっていない。ため息ばかりつき、体調を壊している。TsikusaiとTokazenが毎日のように家に来ているのに、彼がクモの糸という意味の新しい名前、Mitzumonを使わせてくれないので、彼[佐吉]は二人に怒っている。彼はといえば、二人のうんざりする道化に苦しめられたことはない」。 このわけのわからないスピーチはワインの症状を示していた。

訳者コメント:「わけのわからないスピーチ」と『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』の記者が感想を挿入するほど、佐吉の話は理解不能だったようです。この背景には、日本語特有の主語の省略や、「〜が言った」という発話の主体を示す文言が少ないことに加え、句読点や引用符がほとんどない当時の日本文の特色が大きく影響しているのでしょう。ここで引用しているR.T.の種本は1929年刊の『浮世形六枚屏風』ですから、西洋式に句読点と引用符が施されていますが、プフィッツマイヤーの種本は1821年刊ですから、判読が難しいでしょう。プフィッツマイヤーの苦労が偲ばれます。 そんな中で、『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』の訳が一番原作に近いので、スネッセン訳(1851)、I.L.N訳(1857)、マラン訳(1871, )を比較してみます。マランについては後に紹介しますが、スネッセン訳から20年後の翻訳ということになります。

原作:竹斎の声を聞きつけて、お花が二階から下りて来て、佐吉に話しかける。スネッセン訳:お花は二階の自分の部屋に戻り、小松に話す。I.L.N.訳:お花は二階から叫ぶ。マラン訳:お花は二階に行き、小松と話す声が聞こえる。訳者コメント:「お花も二階を下り来り」の理解だけでも、I.L.Nが一番近いことがわかります。とすると、I.L.N.の記者はスネッセン訳の要約というより、意訳、前後のストーリーの論理に合うような理解の仕方をしたのかもしれません。 お花の「めづらしい佐吉様」という呼びかけに、佐吉が「いやいや此方(こなた)も知って居る通り」と答える。スネッセン:お花が小松に「佐吉が来るのは珍しい」と言う。小松が「私はこの佐吉という人を知っている」と答える。I.L.N.:”Worthy Mr. Sakitsi”と始めて、佐吉に話しかけ、答えは誰が言ったとは書いていない(わからないながらも、佐吉と読めるようにしている)が、読者は佐吉の答えと理解して読み進める。マラン:”that precious Mr. Sakitsi, he is a rare thing”とお花が言うので、「あの大事な佐吉様がめずらしい」と小松に話しかけ、小松が「いえいえ、私は彼をよく知っています」と話し始める。 佐吉が遊びすぎて、母に呆れられ、母のセリフでは、うたた寝でも算盤を枕にし、仕事の取引を寝言で言うぐらい仕事熱心、遊び嫌いだったため、医者も匙を投げるほどのうつ病になり、命に変えられぬと母が遊びを勧めた結果、近頃は家のことを構わず、財産を崩し始める。竹斎や深善がいつも家に来ているのに注意してくれないのが恨めしいと言ったと手代から聞いた。だから100日ぐらい遊びに出なかったのだ。スネッセン:小松の話「小松が仲間を避けて来たが、佐吉は小松と一緒がいいといつも現れ、テーブルを枕に、母と別れ、子供の遊びも絶たれていたか話してくれた。若い時は遊びを嫌い、自分の幸運を楽しんだことはない。医者の手にかかると、熱のうわごとで自分[小松]が去るようなことは二度としてくれるなと言う。去年は家の仕事は全くせず、ふさぎこんで人生に悩んでいた。いつも一緒にいる竹斎と深善が彼[佐吉]がMitzumon、つまり3本の糸という名前を使うのに同意しないことで、彼は怒っているとか。この点で、彼らとのつまらない付き合いを嫌がっているらしいけど、当面は諦めているそう」。マラン:小松の話「彼は私に付き合うよう説得できなかったけれど、私と楽しく多くの時間を過ごしたの。あの佐吉という人、サイドボード(食器棚)を枕がわりに、私のそばで無駄口をたたき、馬鹿げた事ばかり言い、それから、貧しい善良な母親の元を去った経緯を話したわ。若いときは繁盛する商売が嫌いで、働かなかったこと、医者が彼を捕まえ、彼は私[小松]が彼との同棲に同意しなければ、病気が治らないと説得しました。ここ数年、彼は家業を疎かにし、その結果、色々と悪化したので、彼は竹斎と深善に怒っていました。この2人はいつも彼の家にいたのに、彼の服にまつわる三ツ紋という名前にするようにと助言しなかった。それで、彼は2人の長々しいおふざけに注意を払わないのです。

スネッセン訳、I.L.N.要約、マラン訳と見てみると、I.L.N.の記者がなんとか論理的に理解しようと苦心している様子が窺えますが、それでも「わけがわからない」と悲鳴をあげているような感じです。スネッセンの翻訳が掲載された『ホウィットのジャーナル』(1851)も、マラン訳掲載誌『フェニックス』(1871)も購読者数は少なかったでしょうが、『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』の購読者数は(

4-1)で紹介したように、1863年時点で31万部だったということですから、一家で読む人数を加えれば、その倍以上でしょう。こんなに影響力のある新聞に、「わけのわからない」日本のストーリーを掲載する意図は何だろう思いながら、この号(1857年1月3日)の他の記事を見ると、第二次アヘン戦争の始まりとなったアロー号事件についての記事が掲載され、2ヶ月後に本国の英国議会で、中国に対する侵略戦争だ、人道的に許されないと大議論になり、アロー号事件の首謀者の一人とされたハリー・パークス領事の責任が追求されたこと、そのパークスが後に日本に公使としてやってきたことなどを知ると、複雑な思いを禁じ得ません。『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』では、すでに1850年には、「弱くて無気力な中国人と日本人を考えたら、喧嘩の方がずっと現実的で、ありえる結論だろう」(

4-1参照)と、「喧嘩」=侵略戦争をするのが早いという趣旨を記事で表明しているのですから。 とにかく、最後まで『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』が紹介する『浮世形六枚屏風』の要約と記者の最後の感想を拙訳します。

R.T.

二人の末社ども、「そりゃこそをかしな日よりに成った、南無三くはばらくはばら」と、耳を塞げばお花はうちえみ、「此の雲行きでは、ほんたうに今夜はなるかも知れぬのに、縁起の悪い」と云いながら、さす杯を竹斎が手に取上げて、あたりを見回し、「床の間に三社の託がかゝって有るのは聞こえたが、其のまへの犬張子に七色菓子が上げて有る、なで牛が古いからなで犬とは新しい」と云われて戸平は目配せし、「それは内の山の神が、七ツ目だからと言ひまして、なァお花」「アイそれで大事に今まで致します」と云い紛らせば指折りかぞえ、「お神さんのほんの年は見現はした、此の小道具におよし坊といふ子が有れば、成程さうでも有らうかえ、三十には余程とくだ」と笑えばお花は竹斎を、たゝく真似して立って行く。

I.L.N.

この後、Tsikusaiは間の悪い質問をした。犬の人形にかかっている七色の絹糸についてだったが、Tofeiは説明を避けた。

R.T.

深善がまかりいで、「益も無い口を聞いて、お神さんを取逃した。イヤ逃すと云へば此の屏風は、男と女が連立って駈落をする所、向うに橋がいかい事書いてあるのは何処であらう」と引出せば亭主の戸平、「もし暑くるしい、畳んでお置きなされまし、夫れは矢張ここの景色梅田橋に桜橋、その次が曽根崎橋、いつぞやお初徳兵衛のじゃうるりの出来た時、人形芝居の看板をとなりの三絲に貰ひましたを、屏風にして置きました」と話せば竹斎又さし出で、「其のじゃうるりで思ひ出したは、近年ここで名代の芸子、二ツ櫛の小松とは道行に出さうな名、貴方は三ツ紋二ツ櫛とならべて云ふと、角とやら割外題とやらの様で、狂言名題に打って付け、何と是れから一およぎ」と乗地に成るを佐吉が打消し、「成程おれも名は聞いたが未だ遇ひはせぬ小松とやら、道行の屏風から思ひ付いては悪い対句、末の世までも此の様に、浮名を残すお初天神、情死(しんぢう)をして死ぬ阿房(あはう)にたとへられては迷惑な、遂ぞ今まで相方を定めぬおれはほんの遊び、はてたかが芸子は売物買物、金さへ出せば自由になる、夫れを誠のある様に思うて居るは大たはけ」と人事云わば目白置け、二階を下りる二ツ櫛小松とふっと顔見合わせ、お花が送る後影見とれて佐吉が手に持ちし、酒がこぼれて我が膝も、ぬれのはしとはなるとも知らず、「今の芸子はありゃ誰ぢゃ」「あれが今竹斎様の噂を云った、二ツ櫛の小松さんで御座ります」と聞いて佐吉は呆然と、杯なげ捨て帯しめ直し、「さァ今からあれを上げて遊んで見よう」と心も空もかわりて降り来る夕立雨、「すゞしくなってしっぽりと、おしけりなさるに最屈強、ものどもぬかるな、ヤレ来いえゝ」とそゝり立ったる両人を打連れ、戸平を供に小松をしたひ、島の内にぞ至りける。

I.L.N.

Tokazenが屏風の人物について、神特有の粗雑さを示しているが、Wofano、またはFanayoがTofeiと一緒に家を出奔した逃避行を思わせると言うと、[Tofeiは]話を止めて、会話は最近来た女性ミュージシャン、Futatsugusi Komatsuに向かった。Mitzumonという名前へのもう一つの下品な暗示である。Sakitsiは失望している恋人を呼び出した。「実のところ、この屏風で小松のことをお前が思い出したというが、最近よく耳にする小松に会ったことがない。最近の記憶に残るつまらない名前を表現する歌には重荷しか生み出さない。もしWofatsenが心に天の神々を秘めているとしたら、そして、もし致命的な愚かさが彼らをこの問題に引き摺り込んだとしたら、悲しいことだ。私の確たる決意はそのような関係に引き込まれないというものだ。ああ! こんな浮気なリュート弾きの女たちは売買対象の商品に過ぎない! 私たちの金が尽きたら、彼らは去っていく。これが真実だとよく知っている。これが重要なことだ」。 ちょうどこの時、Wofanaがそっと振り向いた。Sakitsiは持っていたカップを倒し、中の液体が自分の膝にかかったことを気づかなかった。「リュート弾きの女がいるぞ、こいつは誰だ?」「竹斎様がご存知のFutatsugasi Komatsuです」。Sakitsiはそう聞いて驚愕し、カップを投げ出すと、無意識に帯を緩めたり、締めたりした。「また嬉しいことになった」。彼はTofeiの招きで家に入り、そこで、たった今侮辱したばかりの無垢で高貴な女性に会った。

マランの翻訳について

“MISAWO, THE JAPANESE GIRL. Translated

続きを読む

柳亭種彦『浮世形六枚屏風』の主人公みさをが伯母一家を救うために身売りをする場面の原文(1821)と『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』に掲載された要約(1857)です。

R.T.(原文)

[才蔵の口上を]まことと思い母朽葉、枕屏風を押しのけて「左様ならお前さまは、ご奉公のお目見えに今からお出まし遊ばしますか」「あい姉さんや戸平殿は、かねがね承知の事なれど、お前の病気の其の中へ、心無しと思ふ故、今日まで延べて置きました」「はて訳も無い事おっしゃります。戸平といふせがれはあり、嫁と云ふは勿体なけれど、花世殿はあれ程に、孝行にして下さりますれば、何も不自由はござりませぬ。申すではなけれども、取分け貴方は大切のお体、かう云ふ所にうかうかと置き申すのは心遣ひ、一日なりとも早い方が、此の婆は却って安堵、やれやれ貴方、ご苦労さまに存じます。して判官様のお屋敷はどの辺でござりまする」と問われて、才蔵が真面目になり、「上屋敷は扇が谷、南無三それは鎌倉だ、伯州でも遠すぎる。おゝそれそれ此の程奥方花世御前病気によって、ご保養がてら八幡辺にご逗留、あの山崎の渡し場を左へ取り、判官様のお屋敷はもうここかへと、お尋ねあらば早速あい知れ申すべし」と取繕へば尚すり寄り、「わたしもあの辺へ参った事もあったれど、見も聞きもせぬ其のお屋敷、いつ頃御普請なされました」と聞かれてはっと思いながら、「イヤ昔も昔、大むかし、彌勒十年辰の年、諸神の立ったる御屋敷」「お広いことでござりませう」「広いとも広いとも、お座敷なんぞを見てあれば、綾のヘリが五百畳錦のヘリが五百畳、高麗縁が五百畳千五百畳のたァたみを、さらりやさっと敷かァれたり」と、己が名から案じ付き、我を忘れて舞ひ出す才蔵。

I.L.N.(『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』)

年老いたKutsiwaは彼が言ったこと全部が本当だと思い、寝間の屏風を開いて、「何と!召使いとなるために直ぐ行きなさるのか」と言った。「そうです。姉さんとTofeiさんは嫌々ながらも同意してくれました。ご病気が今頃は治るだろうと想像して、今まで引き延ばしていたのです」「そんなこと構いません。息子Tofeiも嫁も私もとても残念です。主婦のFanayoが私の病気の世話をとてもよくしてくれるので、病気は問題ありません。あなたには今まであまり言ってこなかったが、あなたは本当に立派だと感じていました。この出来事で私が今心に感じていることを一刻も早く申し上げたく思いますが、長くなるから別の時にしましょう。私は貴方が仰ってるお方をよく知っていますが、この判官様のお屋敷はどの辺でしょうか?」 この質問にSaizoの顔色が変わり、ばつが悪そうな表情をした。「お屋敷は扇の谷にある。鎌部屋の平野[plain of sickle-rooms:鎌倉のことか?]があり、数百本の灌木を通らなければならない。本当に広大な景色だぞ。貴方はご病気だから、平癒の寺の近くの8本の旗の山で泊まるのがいいかもしれない。その山の向こうの渡し場で左に折れ、そこでお屋敷はどこか尋ねれば、すぐにわかる」「貴方の説明は最近の場所のようです。あの辺はよく行きましたが、そんな所は聞いたことも見たこともありません。そのお屋敷はいつ建てられたのでしょうか」 才蔵は非常に困ったが、「ああ、ずっと昔じゃ。Miraku10年だ。藩の人々が建てたお屋敷じゃ」と答えた。「とても広いお屋敷なのでしょうね」「これ以上ないほど広い。大広間は驚くほどだ。500枚の縞柄の縁付きカーペット、500枚の縁付きコリア・カーペット、500枚の刺繍のシルク・カーペット、全部で1500枚で誰もが驚く」。彼は名前を思い出そうとしたが、度忘れした。

R.T.

みさをは見るにあぶあぶと、「風が当たれば御身の毒、まァまァこちへ」と朽葉が手を取り、寝間に誘いあたふたと、枕屏風を引廻し、「どれ着物をきかようか」と口には云えど無い袖の、ふりも作らずみだれ髪、ついそこそこにかき上ぐる。才蔵は胴巻より百両の金取出せば、みさをは心得証文と引き換えに、件の金手に取りながらあたりを見回し、かねて認め置きたりけん、書置諸共かたわらなる、雛に並ぶ犬張子の中に隠して、「そんならば大切に養生遊ばせや」と云う声聞いて母朽葉、又もや寝間をさぐり出て、「もうお出で遊ばしますか、定めし今日は総模様、立派にお着替えなされた所を、たった一目見たけれど、云ふに甲斐ない此の盲目、どれ探ってなりと見ませう」とすり寄ればみさをは驚き、切ない時の神ならで、仏の前にかかった打敷昔模様の綸子の地黒をこれ幸いと仏壇よりそっと外して膝に押し当て、探らすればにこにこ顔、「おゝ是でこそ数村様のお娘御、随分お首尾なされまして、暑さ寒さは云ふに及ばず、あがり物に気をつけて、おわづらいの出ぬ様に、大切にお勤めなされませ」と売られて行くとはしらがの母、

I.L.N.

これを見たMisawoは出し抜けに「ここは風がひどいので、風邪を引いてしまいます。こちらへ」と言って、Kutsiwaの手を取り、寝間に誘い、屏風を立てた。「何を着たらいいだろう?」と言うと、髪の毛を掻きあげたが、今言ったような着替えはしなかった。Saizoは銅の巻物から100両を取り出した。Misawoは交換に証文を渡し、金貨を手にして、周囲を注意深く見回した。そして以前書いておいて上記の人形の後ろに隠していた別れの手紙と金を犬の箱に隠した。 Kutsiwaは質問するために前に進み出た。また、娘がこの機会のためにどんな衣装を着ているか確かめようとした。しかしMisawoは部屋の仏壇にかけられていた古いシルクのカーテンを急いで取ると、普段着の上にかけた。盲目の老婆はそれを触って騙された。

R.T.

[母朽葉が]喜ぶ折から納戸より立ち出る小よしは頑是無く、「おやおやおかしな前垂れして」と云いかくるをみさをは打ち消し、「あゝ是れ姉がうつゝいベゝを着て、羨ましう思やらうが、おし付けそなたも大きうなると、わたしが方へ引取って、なァ申し朽葉さま」「おゝそれそれ小職(こじょく)とやら、小僧とやら、お使ひなされて下さりませ」とつい何となく云う言葉も、疵持つすねにあたりをきょろきょろ、合点行かねばうっかりと、小よしは二人の顔打守り、物も得云わず居たりけり。才蔵は打ちしわぶき「遅なはっては屋敷の手前、拙者何とも迷惑致す、いざ御越し」としかつべらしくすゝめられて涙を隠し、暇乞いさえそこそこに、みさをは外へ立ち出でて、小手招ぎして小よしを呼び出し、「母様か父さんか、今にも戻らしゃんした時、わたしを尋ねなさんしたら、毎晩教へて置いた通り、花咲爺の此の赤本ここの所をいつもの様に、絵解きして聞かせると、わたしが行った所が知れる、必ずわすれてたもんなや」と名残おし気に見返り見返り小声になって、「親方さんお待遠でござりませう」「イヤもう待遠より、云ひ付けぬ切口上によわり果てた、さァ急いでやらかさう」とみさをを駕籠に打乗せて、足を早めて帰りけり。

I.L.N.

Koyosiが入ってきて、その新しいエプロンについて言い始めたのをMisawoが止め、[Misawoは]訳のわからないことを言った。彼女は次にその子に、親族が戻って来たら、自分の留守の説明を子どもが読んでいた小さな絵本からするように指示した。この本には今の状況に似た話が含まれている。そして、[Misawoは]Saizoに急かされて行った。

R.T.

斯くとも知らず主人の戸平、忙しげに立帰り、そこら見回し上り口、忘れた煙管手に取り上げ、「南無三道で落としたかと、戻ってみればやっぱりここに、どうでもほんのあはう草、煙草のお陰で暇つひやした。それはさうと母者人、もうお目がさめましたか」「おゝさめた段かいの。今塩谷様のお屋敷から迎へが来て、みさを様は御奉公のお目見得に上がると云ふて、身ごしらへにも人手は無し、お一人で小袖を召し替へ、鋲打の乗物で行かれたに、彼のこなた道で逢ひはしやらぬか」と、云うに戸平は不審晴れず、「さう云ふ事が有るならば、何ぞお役に立たねばとて、一通りは私に、御相談も有る筈の事、どう云ふわけでせわし無く」と問えば朽葉は打笑い、「こなた衆夫婦はかねがねに、承知の事と貴方のお言葉、よもや嘘はおっしゃるまい、それを忘れてけたゝましい」「イエイエイエ此の戸平は真以って(しんもって)存じませぬ。フウ今道で見た四ツ手駕籠、おれに逢ふと垂を下し、どうやら急にかくれる様子、何にしても合点が行かぬ、後ぼっかけて」と駆出す、向うへ廻って娘の小よし、「これ父さん、今姉さんの行かしゃんした所はわたしが知って居る」「ヤ、そんなら吾が身が聞いて置いたか、さァどうぢゃ早う云ふやれ」と気をあせれど、頑是無い子のいたいけに、そばなる赤本押開き、「むかしむかし有ったとさ」と云うに戸平は気を焦ち、「是れ小よし其処どころぢゃ無い、みさを様のお行方は、さア何処ぢゃ、ちゃっと云うて聞かしや」「アイ此の赤本の絵解きをするとおれが行先が知れると、姉さんが云うてぢゃから、まァ下に居て聞かしゃんせ。そこで、正直爺と云ふものが有って、犬の子の命を助けてかはいがって育てたら、其の犬がだんだん大きく成って、ある時爺にいふには、明日私を連れて出て、転んだ所を掘って見ろと、教へると思ったら夢がさめたから、夜が明けると此の犬を連れて出て、転んだ所を掘ったれば、小判や小粒といふお金がたんと出て、それで一期栄えた」とまわらぬ舌で長々しく云うに、戸平は唯うろうろ、「えゝ何の事たか埒も無い、どうでも貴方に追付いて、様子を聞くのが近道」と、駆出す足に思わずも、蹴かえす雛の犬張子、「ヤ、ヤ、是りやこれ小判、フウ犬が転んで金が出ると、今の絵解きは犬張子が、ころべば金が出るとの謎々、中に込めたる此の一通、なにお両方へ申し置き、みさをと有るは合点行かず」と封おし切れば母朽葉、「何じゃみさを様のお文が有る。どう云ふ事ぢゃ読んで聞かしや」と、耳そば立つればくりひろげ、驚きながら笑いに紛らし、「お気遣ひなされますな、くれぐれもお国許の親御の事が案じられる、お前さまのご病気がお心ようなったなら、鎌倉へ私に下って安否を聞いてくれ、お気にさへ入ったならもう家へは戻るまい、直に屋敷へ落付く程に、宿下りまで逢われぬと、夫婦の者へ残し文。「イヤ申し母者人、風がひやひや当っては、ご気分にさはりませう、ま一寝入りなされませ」と寝屋に連行き障子を立て切り、

I.L.N.

そのすぐ後にTofeiが戻り、Misawoが出て行ったことを呆然として聞いた。絵本の話は、親切な人に助けられた犬が、その人を宝が埋まっている所に連れて行ったというもので、問題を解き明かす役には立たなかった。絶望したTofeiがうっかりと犬の箱(日本ではこのような家具は空想的な形である)につまずくと、Misawoからの手紙と100両の金が出てきた。しかし、彼はMisawoが消えた理由をKutsiwaに隠し、部屋が寒すぎるからと彼女を部屋から出した。

R.T.

[戸平は]思はず知らぬ一人ごと、「もしみさをさま、お情過ぎてうらめしい、なんぼ貴君が編笠で顔をお隠しなされても、毎日通る南円堂、袖乞をなさること、知らいで何といたしませう、あゝ、身貧な此の暮し、貢いで下さるおこゝろざし、それを無足に致すまいと、今日までわざとしらぬ顔、陰で拝んでおりました、それさへ有るに勿体無い、おまへ様の身の代で、何と浮世が渡られませう」とどっかとすわってはらはら涙。いつの間にかは戻りけん、門に様子を聞き居る女房、「えゝ、そんならみさをはアノ曲輪へ」「おゝ様子はあらまし此の書置、母者人に聞えぬ様読んでみやれ」と投げ出せば取る手おそしとおし開き、 一筆申しのこし参らせ候、たゞ今まではごふうふに深くつゝみ、まい日まい日小よしをつれ、観音さまへ参るといつはり袖乞にいで、国もとよりの貢と申し、少しは御ちからになり候へども、それも思ふ様にはかどりかね、此の様にうかうか致し居り候ては、いよいよ貧苦の御身になり候はんかと、それが悲しく島之内之置屋へ、百両にこの身をうりまゐらせ候、此の金にておもふやうに朽葉様の御養生なされ、何になりとも少しも早く、御商売に御とりつき、若しも余計の金子あり候はば、鎌倉へ御下しくださるべく候、是れもにはかの御浪人の事に候へば、さぞ御不自由がちと察し参らせて、なにもなにも取急ぎあらあらかしこ。と読み下せば戸平は聞くに絶え兼ねて、件の金をひっつかみ、駆け出すもすそを花世は引き止め、「きつさう変へてこりゃ何処へ行かしやんす」「はて知れた事、此の金返してみさを様を」「イエイエ一旦証文すんだ上では、元金はさておいて一倍しても返さぬおきて、わしには現在姪の事、勤めさするは本意で無けれど、斯うなるからは仕方が無い、これ此の文にあれが書いて置いた通り、此の金を資本とし身を粉に砕いて身上仕上げ、国元の姉さん御夫婦御貢ぎ申して、其の内に見受けするより外は無い」とさまざまに云いなだめ、母は更なり鎌倉へも武家奉公といい下し、夫婦いよいよ心を用い、金にあかして養生なしけるにぞ、程無く母の眼病平癒なし、是れになおなお力を得て、すこししるべの有りければ、摂州難波へ引移りけるとぞ。 かくてみさをは島之内の芸子となり、其の名を小松と改めしが、きりょうよき其の上に、利発なる生まれなりければ、全盛ならぶ方も無く、常に二ッの櫛を押並べてさしけるにぞ、難波の人彼を仇名して、二ッ櫛の小松とぞ呼びなしける。 又米商人佐吉はみさをが行方知れずなりければ、せんかた無く是れも難波へ立返り、病気保養の其の為とて、折にふれ其処此処と浮かれあるき、月雪花の三ッ紋を付けるにぞ、誰云うと無くかれをも仇名して、三ッ紋の佐吉と呼び、同じ難波に住みながら、さすが繁華の土地なれば、未だみさをにはめぐり逢わざりけりとなん。

I.L.N.

Fanayoが戻ってくると、その悲しい別れの手紙が読み上げられ、真実が告げられた。証文に署名がされ、金が支払われたので、取引を元に戻す望みはなかった。その金は一家の必要経費に使われ、Kutsiwaの盲目を治療し、夫婦がSi-SiouのNaniwaに引退するのに使われた。 Misawoはリュート奏者になり、日本の慣習に従って、Komatsuと名前を変えた。しかし、この名前の下品な接頭辞はFutatsugushiというあだ名である。SakitsiもまたMisawo、現在のKomatsuの行方が一切わからなくなり、絶望してNaniwaに戻り、そこでMitzumonという名前を称した。しかし、一度も愛人と接触することはなかった。それどころか、忙しく外出していた。

続きを読む

『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』1857年1月3日号に掲載された柳亭種彦の『浮世形六枚屏風』(1821)の英訳と原作を比較します。

『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』掲載の浮世形六枚屏風のストーリー

年号の最後とはいっても、大判の『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』(1857年1月3日)に2ページにわたって、日本の絵草紙を紹介した意図は何だったのか、どこを抜粋したのか、どんなコメントが付けられているのかを探ってみます。スネッセンの英訳を連載した『大衆とホイットのジャーナル』はこの4巻目をもって廃刊になったそうですから、購読者数が少なかったと推測できます。それでも「本作品が日本の人々の特徴、作法、考え方などを正確に伝えている」ことが紹介の理由なのかもしれません。 では6年後にこの英訳を要約したと考えられる『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』の記者はどんな思いで紹介したのでしょうか。以下に最初のコメントを抄訳します。

今日読者諸氏に提供する本物の日本の物語の珍しさは、我々が知る限り他の物語が未だかつてヨーロッパとイギリスに届いていないという事実からも証明できる。旅行者を通して、日本帝国の一般的な民俗習慣については世界に知られるようになったが、その情報を役立てるのは主に博識な学者たちに限られていた。おそらく、この閉ざされた奇妙な国に関する情報を大衆に広める唯一の手段は、この新聞のコラムで度々提示されているイラストレーションだけだろう。 この物語の趣旨自体が中国の物語と驚くほどの対極にあるように見える。この二つの国はその近さと位置から、ほとんど同じだと推測されるかもしれないが、この2人種の民俗と感性は似た点が全くない。読者が中国の物語の紡ぎ方や行動について思い起こせば、その違いはどの段階でも驚くほど明らかだろう。

この後、筋の紹介に入ります。ちなみに、イタリア語訳が1872年に、フランス語訳が1875年に出ているそうですから、スネッセンの英訳も『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』の記者による要約も、ずっと早いわけです。英訳に関しては、1871年に新訳が「日本の女性、みさを」という題名で雑誌『フェニックス』に掲載されていますので、最後に紹介します。まずは、スネッセンの1851年訳を『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』がどう要約しているのか、ストーリーのどの部分を採用しているのか、どんな誤解があるのか見るために、原作の各エピソードの後に、『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』の拙訳を付します。原文の要約にはR.T.(柳亭種彦)、『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』の拙訳にはI.L.N.と付して区別し、英訳の固有名詞と地名はローマ字のままにします。原文の旧漢字と旧仮名遣いは現代日本語に、会話文の旧仮名遣いは原文通りにしました。

R.T.

むかしむかし、関東の管領濱名入道の一族に、網干多門太郎員好(あぼしたもんたろうかずよし)という者ありけり。上総国半国を領し、文を好み武に長じ、名ある家来も多かりければ、勢いはおさおさ管領に劣らず、相州鎌倉小袋坂のほとりに、善美をつくしたる館をかまえ、又大潮金沢なんど所々に遊猟の亭をもうけ、いと目出度く富みさかえたり。 頃しも秋の末つかた、今を盛りの紅葉見がてら、射鳥狩せばやとて、かねてしつらえおきし大磯の下館へ赴き、日めもす遊び暮らして、はや黄昏の頃、鴫たつ沢にぞ至りける。実に「心無き身にもあはれは知られけり鴫立つ澤の秋の夕暮」と西行法師がよめりしも宜なり。はるか人家に引離れ、唯かたわらに古りたる辻堂の立てるのみ、いと物さびしき所なり。折しも遥か向こうの方に、鴫の一羽あさり居るを近習の侍、「あれあれ御覧候え、鴫立つ沢の名において、鴫の下り居るもひとしお興あり、先ず暫し此の堂にみ腰をかけられ、鴫の飛び立つを見給はば、時も秋の夕暮れなり、西行の歌のさまに少しも違ひ候まじ」と言いければ、多門太郎打笑い、「鴫立つ澤と詠みたるは、飛び立つ事にはあらず、唯何と無く下り居て、鳥の立てる様を云ふなり。斯の歌の体を描くに、鴫の飛ぶ所を描くは、返す返すもあやまりなり。あれ今あさりもやらず飛びもやらず、物寂しげに立てるこそ、鴫立つ澤とは云ふべけれ」と物語り給えども、歌道に疎き侍はよくも心得ざるにや、上の空に聞き流し、「彼の鳥の居る所までは凡そ三十間もあらん」と何気なく言い出ずるを、一人の侍聞きとがめ、「イヤ鴫と云ふのは鶉に等しき小鳥なり、斯くあざらかに見ゆるは二十間にはよも過ぎじ」と答うるに、以前の侍頭をふり、「人々のどよめく声に、恐れもやらず立てるこそ、遥かに隔たる證なれ」「イヤイヤ試みにこぶしを付け小的を射るべき心にて試し見るに、左まで遠くには覚えじ」と両人が言い募り、此の争いさらに果つべう様も見えず。時に員好が近習の侍、水間宇源太が倅同苗島之助、其の年漸く十四歳、お側去らずの小姓にて、今日もお供にありけるが、両人が前に進み出で、「先ず暫く此の争ひをやめ給へ、それがしが細矢を以て遠近を計り見るべし」と袴のそば高く取り上げ、弓に矢からりと打ちつがえ、よっぴいてひょうと放せば、矢はあやうくも鳥の背をすって蘆間に止まり、鳥は驚き飛びさりけり。多門太郎大いに怒り、「汝若輩の身を以て古老の武士を差置き、人も頼まぬでかし立て、あまつさえ鳥を射損じ、面目無くは思はずや」とさんざんにしかり給えば、島之助も其の怒り面に現れ、弓をかたえにはったと投退け、「あの矢取りて来るべし」と下部に向かい言い付けけるにぞ、何かは知らず沢に下り立ちようようにして拾い取り、件の矢を差出せば、島之助手に取り上げ、更に恐るゝ気色もなく、主人の前に進み出で、「鳥の下り居る其の所を、遠し近しと云ひ、二人が争ひ果てし無ければ、それがしが其の間を計り争論を静めんと存じ、始めより遠近を計らんとは申しつれど、鳥に射当てんとは申さず、是れ御覧候へ、それ故に征矢(そや)を用ゐず。陣頭の蟇目(ひきめ)の中へ鴫の羽を止めたれば、矢のとゞきしには疑ひも無し、東夷の荒くれしく歌の事は知らずと云へども、所も所折もをり、彼の鳥を射留めん心かつ以って候はず、如何に方々小腕と云ひ、未熟のそれがし目当はづれず、鳥の羽を蟇目に留め候こそ其の間近き證なれ」と言葉よどまず云ひ放つ。 多門太郎はますます怒り、「おのれに道理あるにもせよ、主人に言葉を返すのみか、今投げ捨てし其の弓は我に投打なせしも同然、其のまゝに差置きなば寵愛あまって道知らぬ曲者を召使ふと、世の人口にかゝりやせん。さある時には家の瑕瑾(かきん)、切腹さすべき奴なれど、前髪あれば小児も同然、今日よりしては勘当なるぞ。其處退れよ」と、眼色変え、はったとにらみ給いければ、島之助も今更に何と返さん言葉もなく、大小差置きすごすごと、其の場をそのまゝ立ち去りけり。 此の日島之助が父宇源太は御供に加わらず、島之助は面目無くや思いけん、立帰って父に対面する事も無く、何地へか立去りけん、絶えて行方は知れざりけりとなん。

I.LN.

物語は高官 Abosi Tamontaraがシギ狩に出かけるところから始まる。夕暮れ時に近くの沼でシギを見ると、家臣の間でその種類について議論が始まる。また、その沼が飛び立つシギの沼という、よく知られている名前にふさわしいか、あるいは、「葬式の木の沼」がふさわしいかと議論していた。主人も議論に参加したが、その間、重臣の不運な息子が羽一本だけ取ってシギだと証明しようと、矢を射る。弓矢は日本では非常に洗練された技術だが、彼の技量は不幸をもたらした。Tamontaraはこの沼に与えられた名称の不明瞭さに決着つけようと、偉そうな微笑を浮かべていたが、目下の者が彼の面前で矢を射る行為に怒り、少年が説明したにもかかわらず、追放し、父親もお役御免とする。

訳者注:スネッセン訳で西行の和歌の解釈部分に注をつけて、「原文の表現があいまいで、二つの読み方ができる。Sigo tatsu sawa(鴫が飛び上がる沼)かSiki tatsu sawa(死の木trees of Death)が立っている沼」([ref]”THE SIX FOLDING SCREENS OF LIFE. AN ORIGINAL JAPANESE NOVEL”,

People’s & Howitt’s Journal of Literature, Art, and Popular Progress, London, Willoughby & Co.,

続きを読む

『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』(1857年1月)に紹介された絵双紙。

れは、『ペリー日本遠征記』(1856)を紹介した『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』(1856年12月13日号、

5-1-2参照)の次の日本関連記事で、柳亭種彦作・歌川豊国画『浮世形六枚屏風』(1821:文政4)の粗筋紹介です。1857(安政4)年1月3日号に掲載されています。「THE FOLDING SCREEN: A JAPANESE TALE(屏風:日本の物語)」と題されていますが、作者名もなく、「記者より」としか書かれていません。研究者も出典が探せなかったようで、「記者より」をそのまま引用しています。

ドイツ語訳『浮世形六枚屏風』

柳亭種彦作『浮世形六枚屏風』を最初に訳したのは言語学者東洋学者アウグスト・プフィッツマイヤー(August Pfizmaier: 1808-1887)で、初めて外国語に翻訳された日本文学とされています。フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト(Philipp Franzvon Siebold: 1796-1866)が第1回日本滞在中(1823-1828)に収集した日本の書物のうち60冊をウィーン帝室図書館に寄贈し、その中に『浮世形六枚屏風』が入っていたそうです。それをプフィッツマイヤーが見つけて翻訳し、1847年にウィーン大蔵省印刷局から出版されました。 フィッツマイヤーの『浮世形六枚屏風』の題名は

Sechs Wandschirme in Gestalten der vergänglichen Weltで、国立国会図書館デジタルコレクションとドイツの国立ヴァーチャル・ライブラリーBayerische Staatsbibliothecがデジタル化して、ネット掲載しています[ref]柳亭種彦作・歌川豊国画『浮世形六枚屏風』上下巻、1847年版。国立国会図書館デジタルコレクション。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1884392August Pfizmaier,

Sechs Wandschirme in Gestalten der 続きを読む

『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』は『ペリー提督日本遠征』から何を選んだか?

の2葉の絵の最初のは『ペリー提督日本遠征』(1856:)に掲載されているもの、2番目のは同じものを白黒版で『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』がその年の12月13日号に掲載したものです。キャプションは『ペリー提督日本遠征』のものをそのまま使っています。それぞれ、早稲田大学図書館蔵の「大井川歩行渡/広重画」と比べてみてください。アメリカとイギリスで紹介されたこの絵の作者名は記されていません。『ペリー提督日本遠征』掲載のは落款部分が滲んでいて「廣重」かどうか判明しませんが、字体から想像つきます。ところが、『東洋・西洋美術の出会い』(Michael Sullivan, The Meeting of Eastern and Western Art, University of California Press, 1989, p.211)では、国貞作とされています。 『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』では、『ペリー提督日本遠征』がアメリカ議会の命によって出版されたと紹介していて、「100点のリトグラフと、同程度の数の木版画の挿絵がつき、すべてが日本人の賞賛すべき生活、習慣、景色の特徴が示されている。これらはダゲレオタイプ(銀板写真法)で行われたので、その正確性を保証している」と述べています。500ページを超えるこの本を買う余裕がない読者には、八つ折り版(octavo edition)が半分以下の値段で売られているというので、『ペリー提督日本遠征』が相当広く読まれたと想像できます。 『ペリー提督日本遠征』に掲載された広重の「大井川歩行渡[おおいがわかちわたし]」は『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』では「日本の特徴——アメリカ合衆国遠征」と題された長い記事の途中に挿入されていて、記事の内容がほぼ『ペリー提督日本遠征記』からの引用です。 この本から『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』の記者は何を選んだのでしょうか。絵入り新聞らしく、最初に「美術」(原文強調)の例を3点印刷したと述べて、最初は第二回遠征で条約署名が終わった後に寄った下田の現地人(母親と娘)の絵を選んでいます。文章の方は、『ペリー提督日本遠征』の横浜と下田の記述が混在していますが、正確な時系列は次のように『ペリー提督日本遠征』では記されています。 1854年4月に署名済みの条約を一足先にワシントンに送るためにアダムス司令官に託してサラトガ号が出発します。ペリー提督一行は日本人の生活を見聞するために、許された範囲内(5マイル=約8km)を歩き、「この国の多くを見て、いくつかの村と多くの人々を見る機会があった」(, p.394)と記されています。以下の『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』の解説では、ペリー一行がその後に行った下田の記述で始まり、その次の日本女性観も下田での見聞のようになっていますが、実際はペリー一行が横浜で観察した時の記述です。

『ペリー提督日本遠征』によると、人家は1,000、人口は7,000で、その5分の1は商人と職人である。人々は繁栄している様子を見せ、物乞いはほとんどいない。通りでは商取引の様子がなく、市場もなく、日常の売り買いは密かに行われているようで、通りすがりのよそ者には、下田はこの世の煩わしさや心配が全くない場所に見える。(中略) 条約の特権が保証された後だからか、ペリー提督と士官たちは下田の町を自由に歩き回った。平民はこの異人たちをとても歓迎しているようで、フレンドリーな会話を交わした。彼らはいつもの好奇心を見せて、アメリカ人の周りに群がり、アメリカ人の服を観察して、気に入った箇所について手振り身振りで英語の名前を聞いた。しかし、日本の役人たちはこのような接触を認めないので、武装兵士や警官が飛んできて、市民たちを追いやった。人々は逃げ、町の店も閉じられ、通りも人がいなくなり、まるで伝染病にやられてしまった町のような悲しい光景だった。(中略) 女性はヨーロッパの人口密集地の多くの地域と同じく、野に出て働いている姿をペリー一行は観察した。この人口の多い帝国では、一人でも多くの手が必要だということを示していた。最下級の人々さえ、快適な服装をしていた。上流階級の人と同じ粗い綿の同じ形の着物を着て、上流階級よりも短く、腰を隠すぐらいの長さのゆるい着物をまとっていた。ほとんどの男たちは裸足で、頭にも何もかぶっていなかった。女たちも男性とほぼ同じ服装だが、頭は男性のように剃ってはおらず、長い髪をてっぺんで結ったり、下で結わえていた。(中略) 『ペリー提督日本遠征』によると、日本社会には一つの特徴がある。それは他のすべての東洋の国々より優れていることがはっきりと示されている。女性が仲間、パートナーとして認められ、単なる奴隷として扱われているのではないことである。確かに、女性の地位はキリスト教の影響下にある国々ほどは高くないが、日本の母・妻・娘は中国のように家財、家庭内労働者として扱われるのでもなければ、トルコのハーレムのように気まぐれに購入した物として扱われるのでもない。一夫多妻制が存在しないことが日本をアジアで最も道徳的で洗練された国にしていることは明らかである。この下品な習慣がないことは女性を優れた性質に導き、家庭の徳を広める傾向にしている。 既婚女性のお歯黒を除いて、日本女性は不器量ではない。若い女の子は体つきがよく、かなり可愛い。彼女たちの振る舞いには自立心と陽気さが多く見られる。それは彼女たちが持つ比較的高い評価から生まれる尊厳の意識から出てくるものである。友人や家族との普通の会話や交流において、女性は同等に参加し、アメリカと同様、日本でもティー・パーティーや訪問などが活発に行われている。

『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』に採用されなかった『日本遠征』の記述

『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』はここで終わっているのですが、『ペリー提督日本遠征』ではさらに続いています。

提督と一行がいるところで平伏する女性たちが見せる態度は、彼女たちの従属の証拠というより、異人に対する畏敬の印とみなすべきだ。日本の大きな町や都市に大歓楽街があることは、不幸なことだが、あらゆる大コミュニティーの普遍的な法則だとみなすのが合理的だ。しかし、日本女性の名誉のために述べておかなければならないのは、江戸湾に艦隊が停泊している間中、艦隊の様々な人間と女性とが時たま持つ関係において、普通見られる女性たちの側からのみだらな素振りは全くなかったことだ。(, pp.392-393)

ただ、『ペリー提督日本遠征』では下田で見聞した公衆浴場の混浴について、「みだらな人々」と批判的です。『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』で紹介している版は民間出版社の版で、本稿で引用しているのはワシントンでアメリカ議会が出版した版です。アメリカ議会刊の『ペリー提督日本遠征』には混浴の図(

続きを読む