ペリーは第一回日本遠征の帰路、報告をアメリカ海軍省長官に送りますが、長官の回答は「貴官に宣戦布告の権限はない」という趣旨の叱責に近いものでした。

ペリー艦隊は攻撃態勢だった

『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』(1853年10月31日、

6-6-12参照)によるペリーの第一回日本遠征報道には、ペリー艦隊が攻撃態勢にあったことが読み取れます。ペリーの日本遠征の正式記録にもはっきりと攻撃態勢に入っていたことが書かれていますが、ペリー自身が海軍省に宛てた報告書(1853年8月3日サスケハナ号海上にて、報告書番号No.17)から抄訳します。内容は公刊された報告書とほぼ同じですが、個人の報告書はペリーの一人称であり、彼の性格が表れています。

[到着時7月8日] 私は、沿岸に到着する前に、私に課せられたデリケートで責任ある任務を遂行するにあたり、私が不屈の精神で推し進めるべき道について十分に考え、決意していました。(中略)武力で上陸するかはその後の出来事の進展次第で決めることにしました。この意図を遂行するために、私は乗組員に十分演習させ、船を実戦の時と同じように完璧な準備態勢にしておきました。このように、私はどんな不測の事態にも備えていました。(, p.45)

ペリー艦隊の攻撃準備を確認した佐久間象山

日本側でこの攻撃準備態勢を確認していたのは佐久間象山でした。幕府に伝わった黒船来航の第一報(1853年7月8日:嘉永6年6月3日午後10時過ぎ)を幕閣の川路聖謨(としあきら)は、すぐに友人で海防策の第一人者だった佐久間象山に伝えました。意見を聞きたかったようです。象山はその真夜中、自分の藩・松代藩邸に駆けつけ、家老から「浦賀へ急行せよ」という藩命を出してもらい、7月9日早朝に浦賀に発ち、夜到着、翌10日(嘉永6年6月5日)早朝、丘の上から勝海舟から譲り受けた望遠鏡で艦隊を観察します。「蒸気船の構造と原理を事前に了解していた」(, p.345)象山は、大砲の数と戦闘準備を終えていることを確認しました。乗員の数が4隻合わせて2,000人、砲窓を開いて発射準備が整っていること、西洋の大砲の射程距離が3.5kmに達していること、日本の砲弾は2kmにしかならないことも知っていた象山は、戦争にならないと瞬時に悟ったのです。

ペリーの挑発行為を叱責した海軍省長官

ペリーの海軍省長官宛報告書は、アメリカ議会で1854年12月6日に日本遠征に関する全ての通信文書を開示せよと決議された結果、ピアス大統領(Franklin Pierce: 1804-1869, 大統領在任:1853-1857)が1855年1月31日付の文書と共に議会に提出し、明らかにされたものです。「大統領のメッセージ」という題名の文書で大統領が議会の要望に言及し、関係文書を議会に提出すると述べています。議会の目的はこの遠征が国益と相容れない点があるか検証するためと書かれています(注1, p.1)。1月31日の上院の開会中にこの文書が届いたと『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』が伝えています。これらの文書がハーティトラスト・デジタル・ライブラリーに掲載されています。 ペリーから第一回遠征の報告を受け取った海軍省長官は叱責に近い注意をペリーに書いています。ペリーが自分の挑発行為を自慢気に語った報告書に怒りを覚えているような海軍省長官の受け止め方が現れているように感じます。1853年11月14日付、海軍省長官からペリー提督宛の書簡から抄訳します(, pp.57-59)。適宜、本文にない小見出しを付けます。

貴官のミッションが平和的な交渉であることを思い出せ

貴官からの1853年8月3日付の数通の報告を受け取りました。全て大統領に提出され、大統領は貴官の興味深いミッションが成功したことを喜び、法律で許される限りの援助はするとのことです。偉大な結果を手に入れなければならないが、それは合衆国にとって益するだけでなく、日本にとって悪いものであってはならないというのが大統領の信念です。 貴官のミッションが平和的交渉であること;日本の特異な性格を考慮し、我が国の偉大さと軍事力を印象付ける示し方をする重要性はあるとしても、自衛以外の暴力は決して使ってはならないことを再度確認する必要はないでしょう。宣戦布告の権限は議会にある

我が海軍を貿易と商業の拡張と護衛のための政府の効率的な一支部機関にすることは非常に望ましいことですが、宣戦布告をする権限を持つのは議会だけですから、たとえ、貴官が従事している偉大な仕事においても、過度な賢慮を行使することはできません(訳者強調)。 これらの提言は貴官の賞賛すべき熱意をそぐためでも、貴官のミッションの規模を縮小するためでもありません。貴官の判断と愛国心にはあらゆる信頼が置かれています。しかし、貴官の興味深い報告の一部がこの提言をする理由です。その中で貴官は日本人の恐怖心を利用して春に成功をもたらすと期待していると表明しています。しかし、同時に[日本の]岸には「アメリカを追い出す」ために多くの砲台が建設され、春までには更なる砲台が建てられる可能性があり、日本が貴官を好戦的に迎える準備をしているという意見もほのめかしています。 以下が私が引用した貴官の報告の一部です。(中略:ペリーが描写する浦賀の様子)「しかし、私が持てる軍事力、特にヴァーモント号の助けがあれば、江戸から3,4マイル、多分、射程距離内まで湾の奥に侵入するのを阻止されることはないでしょう」。「日本人には恐怖心の影響を通してしか道理をわからせることができないのは確かです。海岸線が完全に強大な海軍力の手中にあると悟ったら、我々の要求全てに譲歩すると私は自信を持っています。たとえ、彼らに条約締結させられなくても、今後日本の海岸に打ち上げられた外国人が親切に扱われることは確かです」。(原文の注:この抜粋は議会に送られなかった機密書類からコピーした)挑発もしていない遠くの国にアメリカ軍を上陸させることを議会は承認しないだろう

もし海軍省が私の前任者のように、貴官の艦隊にヴァーモント号を加えたいと思っても、これはできません。船員を獲得することができないからです。乗組員のいる船を送ることもできません。他のところで緊急に必要とされているからです。(中略) 大統領はこの艦隊[蒸気軍艦2隻、スループ軍艦3隻、補給船]があらゆる自衛目的にも、日本人にいい印象を与えるためにと企てられている軍事力の誇示にも十分な艦隊だという意見です。また、貴官のミッションを達成するためにも、海軍の軍事力が達成できる限りにおいても十分です。大人数の兵士を上陸させて侵略を考えているのでない限り、そもそも、賢明な議会はこれほど遠くの国で、大きな挑発もないのに兵隊を上陸させ侵略することを認めることはないと私は推測します。(中略) 大統領は貴官がここまで進めたのだし、貴官が来春戻ると発表してしまったから、貴官が日本に行って日本の冷遇的、非社交的な制度を捨てるよう説得し、友好通商条約を達成するために名誉ある妥当な努力をすることを望んでいます。

訳者解説 続きを読む

ペリーの第一回日本遠征から3ヶ月後に、その概要が『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』(1853年10月31日)に掲載されました。アメリカの一般読者が最初に接した日本遠征の報告です。

KANAKA VILLAGE BONIN ISLANDSカナカ人の村 ボニン諸島(, p.205)

小笠原諸島の統治者・所有者はスコットランド人

1853年10月4日(NYDT):「日本遠征からの非常に興味深い情報」

合衆国の遠征隊は7月3日に日本に向けて琉球を出発した。提督の艦隊はサスケハナ号・プリンスタウン号・プリマス号・サラトガ号で、ポーハタン号とバンデーリア号が続く。 7月9日の北中国『ヘラルド』が以下の記事を掲載した。 「個人的な情報によると、合衆国艦隊は那覇港近海で、サスケハナ号とサラトガ号が東方面を巡航し、美しい数島に寄港し、そこで家畜を供給した。また、ボニン島(小笠原諸島)と呼ばれる島にも寄港した。驚いたことに、ヨーロッパ人の住民がいた。イギリス人・スコットランド人・アイルランド人・スペイン人で、捕鯨船を離れて、この島で暮らすようになったという。その中には女性が11人いた。この島の統治者はスコットランド人で、島が自分の所有だと主張した。20年ここに暮らしているという。子どもが数人いて、その1人はサスケハナ号が到着する2,3日前に溺れ死んだそうだ。 提督は10エーカーほどの土地を$50で購入した。港の最高の位置にある土地で、[アメリカ]政府の石炭貯蔵庫にするという。この島は山が多く、港は素晴らしい。ロブスターやザリガニなどの魚介類が豊富で、陸地には野生のヤギがいたるところに見られる。プラム・バナナ・プランテン、その他フルーツのバラエティも多い島である。 ロシア戦艦パラス号とブリッグ戦艦がアメリカ艦隊のすぐ後を追っている。

訳者解説:ペリー一行が会ったヨーロッパ人の住民というのは、『DAYS JAPAN』2016年12月号の記事によると、父島に1830年に「ハワイからやって来た欧米人5人とハワイ人20数人」というのと年代も人数もアメリカ捕鯨船の船員だったことと符合します。この子孫は今では「欧米系日本人」だそうです。

小笠原諸島をめぐり、英米が領有権を主張

ペリー自身が1856年3月6日に「アメリカ地理・統計協会」で行った講演によると、小笠原諸島の植民地化を考えていたようです。以下のようなことを述べています。

この広大な海に散在している数多くの島が野蛮人の管理不行き届きで生産性のないままでいるとは考えられない。そんなことは世界史が禁じている。現時点では、どうやって原住民たちを片付けるか、正当な方法か不当な方法でかは現時点では知り得ないが、彼らは我が国の赤い同胞[アメリカ・インディアン]の悲しい運命のように、他人種に譲るか、混じり合うかが運命付けられている。 しかしボニン諸島の居留地では誰の権利も邪魔されずに、土地を手に入れたり、すでにここにいる居住者から買い取ることができる。([ref]”A

続きを読む

ペリー艦隊が浦賀に現れた頃、『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』は「アジアの運命」と題した記事で、ヨーロッパ列強の侵略によって日本以外アジアと呼べる国は残っていない、アメリカは「破滅の貿易」で日本を侵略すべきではないと訴えます。

1853年6月9日(NYDT):「中国の反乱—フランスとイギリス—日本遠征」 アメリカ海軍プリマス号に乗船している士官からの3月24日付・香港発の手紙によると、目下世界中の関心は反乱だ。中国当局の要望に従って、イギリスは政府軍を支援するために蒸気軍艦2隻とブリッグ艦を派遣した。サスケハナ号は上海に送られた。この士官は「今季は日本に行けないと思う。艦隊は7月まではここ[香港]に到着しないだろう。そして8月までに準備が整わないだろう。この頃の海岸は非常に危険だから、遅れは必須だろう」と書いている。—『フィラデルフィア・インクワイラー』6月2日より

アジアの運命

以下の記事はレトリック的にわかりにくい部分もあり、長いのですが、日本にも言及しているので、原文にない小見出しを付けて、大半を訳します。

1853年7月8日(NYDT):「アジアの運命」職名が”ographer”で終わる全ての紳士たち—歴史学者(historiographers)、民族学者(ethnographers)、地理学者(geographers)—は古い世界の最古の大陸の現況と見込みに妙な興味を感じるべきだ。アジアは実際にその子どもたちによって貪り食われている。人間は自分たちの原始的な家を取り壊すのに忙しい。国々のゆりかごを彼らは薪として燃やすために粉々に打ち壊している。それは彼ら自身の野望の喧嘩を燃え上がらせるかもしれない。

ロシアとイギリスの中近東征服合戦

300年少し前、ロシアはその幼児的食欲をシベリアに向けた。北のあの巨大な地域にはブッダやダライ・ラマやイエス・キリストの弟子たちが今では溶け合って仲間になり、彼らの祈りが混じり合って彼らの神々とツァーに捧げられている。エカテリーナ2世の治世[1762-96]はアジア併合の精神の再生を目撃した。ペルシャに向かって、ロシア国境はピョートル大帝の時代[1682-1725]から1000マイルも進んだ。 実際、ペルシャはイギリスとロシア軍の二つの侵略の海に挟まれた地峡に過ぎない。大陸で唯一と言っていい優れた外交の場はテヘランにある。そこではイギリス王室の使節団とツァーの使節団が崩壊寸前の王国のわずかでも得ようと取っ組み合い、お互いにそれぞれの飽くなき欲望に油断なく抵抗している。イギリスは特にロシアのフロンティアがインダス川の岸で自分の領土と向かい合うのを見るのに反対している。そしてシリアと小アジア[現在のトルコ]、現在ツァーによって私物化されている宗教的権威は基本的にこの歴史上の地域全体の征服である。なぜなら、もし強力で精力的なキリスト教国が、外国の政治的統合体への干渉になるからと、外国の宗教的影響の侵略を不安な思いで見るだけだったら、老衰の最後の段階にあったトルコ国家にとっての危険はもっと大きかった!(原文強調)インド・中国・ビルマの運命

南方では、イギリスは味のよい古いスティルトン・チーズ[イギリスのブルーチーズ]を齧る大きなネズミのように、大陸に食い込んでいる。インド半島の王国と地方と町が次々と獲得されている。この専有の多くは武力と軍隊によって成し遂げられ、また多くは絶え間ない陰謀と統御によって達成した。イギリス人の友情は銃剣よりももっと致命的だったのだろう。(中略) パンジャブ地方の征服と割譲は昨日のことだ。今日我々が知ったのはニザーム王国[インド中南部のムスリム王国]の領土が主に綿栽培のために確保されたことだ。ビルマは併合の過程にある。その重要な地域はすでに併合された。中国は1839年に罠に落とされ、文明化とキリスト教化の影響に晒されている。その影響には年間100万ポンドのアヘンが含まれ、決定的な治療の前段階とされている。太陽と月の前現世的帝国の崩壊は実際に全速力で進んでいる。中国帝国が自殺的精神で自分に損害を負わせ、残ったものは外国の貿易商たちが手ぐすね引いて待っている。イギリス・アメリカ・ロシアが残った破片を集めて、自分たちのための属国を再建しようと辛抱強く待っている。日本以外のアジアは西洋による破滅の貿易に一掃された

海岸線周辺の島々に関しては、既にずっと昔に西洋の国々、オランダ・スペイン・ポルトガル・イギリスに分割されている。日本列島だけが取り残されているが、それは日本の疑い深い慎重さが西洋諸国の破滅の商業的開始を除外してきたからだ。日本の仲間たち全てはこの破滅の商業に一掃されてしまった。 読者がまともな地図を目の前にして、アジアの中でヨーロッパに侵略されていない部分、そして実際に占有された部分と占有されつつある部分を赤線で印をつけたのを見れば、今でも土着のアジアだというものの少なさと無価値さについてわかるだろう。貿易と政策はアレクサンドロスやジンギスカンやタメルラン[ティムール]などの強力な征服者に勝るとも劣らない。(後略)

日本遠征には1隻の船で十分だ

以下の記事は中国における反乱軍の動向についてですが、ペリー艦隊の動きについての批判があるので、その部分を紹介します。

1853年7月12日(NYDT):「南京は反乱軍の手に落ちた」香港から『アトラ・カリフォルニア』宛の4月24日付の手紙が以下を伝えている。

上海には合衆国の蒸気船サスケハナ号とイギリスの戦艦3隻、フランスの戦艦1隻が[上海の外国人を守るために]いる。 ペリー提督は現在ミシシッピー号とサラトガ号と共に香港にいる。艦隊を自分の指揮下に集結させるのを待たずに、即刻(原文強調)上海と日本に向けて出発するつもりだ。この動きは問題だ。日本の予想に反するからだ。日本は我々の動きを全て掴んでいるから、結果的にきっと我が国の遠征が完全な失敗に終わるだろう。これとは別に、[中国で]騒乱が起こった場合、アメリカの権益の保護を他の友好国に任せる(原文強調)ことになり、それは全くあり得ない。この拙速な動きは、多分彼が自分を東インド艦隊ではなく、日本遠征の指揮官だと考えているからだろう。または、ワシントンの新政権がこの贅沢な遠征を中止することを見込んでいるからだろう。どんな実行可能な目的であれ、1隻の船で十分なのだから。アンクル・サムは十分な軍艦を持っていない

1853年7月22日(NYDT):「アンクル・サムは十分な軍艦を持っていない」

『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』特派員:ワシントン発、1853年7月20日 今夜電報を送るのは、ペリー提督の艦隊が日本への最初の訪問からマカオに多分10月に戻り、来春この旅を繰り返すつもりだと伝えるためである。

訳者解説:この記事は上記の記述で始まっていますが、主には中国の反乱軍の鎮圧に関する英米の対応の違いに関する特派員の意見です。見出しの意味は、次のコメントに集約されています。

[イギリス海軍の]セイモア提督は母国政府から大西洋で隔てられているにもかかわらず、自分の指揮下で600砲以上の艦隊を3週間で集結させられる。一方、我が国の首都からの距離は1週間なのに、[イギリスと]同じ期間に我々ができるのは、110砲を集めるのがせいぜいだ!(原文強調)アメリカが日本を植民地化するなら、イギリスのジャワ統治より経済的・効率的にできる

1853年8月16日(NYDT):「中国:反乱軍の進展—合衆国艦隊の動き」[ref]”Further Accounts of the Progress of the

続きを読む

ペリー第一回日本遠征で幕府に受け取りを強要したアメリカ大統領国書を起草した元国務省長官エヴェレットが遠征直前にニューヨーク歴史協会で「アメリカの植民地化」について講演しました。先住民族の制圧や他国との戦争で「広大な領土」を獲得し、成功したアングロ・アメリカンを誇らしく語っています。

前政権が計画したペリー日本遠征を現政権は無効にしたいのか?

1853年5月27日(NYDT):「リンゴールド大佐の探検遠征隊」

探検あるいは調査遠征が我が国からこれほど興味深く、広大で、またほとんど知られていない地域に出発したことはない。その結果を商業界も科学界も心配とともに深い関心を持って待ち望んでいる。多くの人はこれが長いこと話題になっている日本遠征だと思っているが、この探検遠征隊は日本遠征とは関係ない。(中略)リンゴールド遠征隊の目的は北太平洋と周辺の島々を調査することである。(中略) この遠征とペリー提督の日本遠征は前政権が計画し準備したものである。前政権のしたこと全てを無効にしたいという現政権の野望が、これらの遠征を解散しようとするのではないかと心配してきた。(中略)アメリカの人々は今ではこの二つの偉大な海洋遠征に大きな関心を持っているので、それを撤回するのは政府が採る手段の中で最も人気のないものになる。

アメリカの発見と植民地化

以下の記事は日本遠征のために、国務長官時代に将軍宛の国書を書いたエドワード・エヴェレット(Edward Everett: 1794-1865)が1853年6月1日にニューヨーク歴史協会(New York Historical Society)で話した講演記録です。とても長いので特徴的な箇所だけ抄訳します。日本遠征には言及していませんが、現在につながる価値観が見られます。

1853年6月2日(NYDT):「アメリカの発見と植民地化」

16世紀を通して、スペインとポルトガルが南米全体と北米の大きな部分を植民地化した。原住民部族は最初の絶滅事業の後、生き残った者たちは強制労働の奴隷に貶められることにより、破滅から救われた。戦闘的な部族の子孫は魂を抜かれ、意気消沈して、今やペルーとメキシコの森林伐採や水汲みをしている。 17世紀を通して、フランスとイギリスが北アメリカのスペイン領でない部分全てを領有した。イギリスは海岸沿いに展開した。フランスは一時的目的のためには、野蛮な部族[先住民族]とのコミュニケーションに世界のどの国よりも優れていたが、新国家を建設するための威厳ある手法には欠けていた。 大西洋側と最初に移植された植民地とイギリスが獲得した植民地で17世紀の偉大な仕事がゆっくりと、労力をかけて、効果的に行われ、我々が誇り愛するアメリカと人類の奇跡が行われ、その規模は我々でさえかすかに想像できる程度だ!(原文強調) *植民地間の政治的関係は最初から侵略と抵抗の連続だった。野蛮人との衝突、フランスとスペインとの戦争、隣の植民地との衝突と確執などがあった。

アングロ・アメリカン植民地の成功の理由

アングロ・アメリカン植民地の発展に寄与したのは、政府の呼びかけではなく、個人によって、植民者組織ではなく、個人の移住で植民地化したことである。合衆国は個人によって、多くの場合、迫害された男女が避難地とわが家を求めて海を渡ってきて成り立った国である。17・18世紀のヨーロッパは次から次と政治的宗教的惨事があり、その犠牲者がアメリカ大陸に安住の地を求めたのだ。 1624年にマンハッタン島をインディアンから$24で購入した。2,2000エーカー[約8900ヘクタール]の広さにしては、かなり安い。5番街の一等地の1000エーカーが1ドルというのは本当に安い。2,3日の単純労働で広大な農地が買えるという点で、アメリカは「希望の地」になった。1840年から50年の10年間でアメリカの人口は600万も増えた。 1775年の植民地の反乱と1776年の独立宣言、1783年のパリ条約でアメリカの独立が認められ、ヨーロッパ全域で多分初めてアメリカのことを聞き、途方もない夢が叶う所として知られるようになった。和平が達成してすぐに、ニューヨーク州の600万エーカーを、1エーカーにつき2,3セントで手に入れた者がいた。

先住民族を制圧して広大な領土を獲得

南西部のインディアンは制圧され、北西部のフロンティア地域で政府軍は最初は[インディアン軍に]敗北したが、1795年にグリーンヴィル砦の条約でインディアンから[後にオハイオ州・インディアナ州・イリノイ州・ミシガン州にあたる地域を]割譲した。この地域への移民が流れ込んだ。1812年の[米英]戦争はインディアン部族を北西部の州に追いやり、2,3年後のジャクソン将軍の戦闘は南部フロンティアのインディアンを破った。フロリダは1819年にスペインから取得し、その10〜12年後にジョージア・アラバマ・ミシシッピーのインディアンはミシシッピー川の西に追いやられた。ウィスコンシンで1833年にブラック・ホーク戦争が起こり、インディアンとの数々の条約で、インディアンはミシシッピー川の東の土地全ての権利を失った。1845年にテキサスが併合され、1848年にニューメキシコとカリフォルニアが我が国の広大な領土に追加された。

ケルト人種大移動

合衆国への移民はアイルランドやスコットランド・ハイランドのケルト人種から構成されている。情熱的で想像力豊かで、それに多くが抑圧された人種だ。この偉大なケルト人種は歴史に現れた最も素晴らしい人種の一つだ。彼らの先祖が2000年間しがみついていた土地から追われて、ケルト人種の歴史上、彼らは初めてこの異国人の国で本当の我が家を見つけた。そしてこの国が本当に繁栄していると知ったのだ。 この「ケルト人大移動」(原文強調”Celtic Exodus”)と適切に表現されている現象は最も重要な出来事になった。移民者自身にとっては死から生への移動だった。アイルランドにとっては余剰人口の減少は資本と労働の関係を健全で正当な状態に戻すという利益があった。イギリスでは国内の原住民[イギリス人]人口と姉妹国アイルランドの人口との衝突により、労働者の給料が飢餓レベルに抑えられていたので、イギリスの労働者階級にも利益だった。新しい国で一番欠けているのは頑丈で有能な働き手で、それが絶えずアメリカに流入してくるので、この国の価値を高めた。あらゆる種類の民間企業と公共事業を実行するのを容易にし、促進した。

現在のエヴェレット評価

エヴェレットは今では、リンカーンの「有名な2分のゲチスバーグ演説」[1863年11月19日]の直前に2時間以上の長演説を行ったことで知られていると、アメリカ国立公文書館のサイトで皮肉に述べられています。エヴェレットはアメリカの労働力としてのスコットランド・ハイランダー(スコットランド北部高地人)に着目しています。しかし、労働力として貢献していたアフリカ系奴隷について一切言及していません。まるで人間として存在していないかのようです。また、スペインの南米植民地化の過程で殺戮した先住民に関しては同情的なコメントをしているのに、アメリカの先住民については、アメリカが戦争して制圧した成功談としてしか描いていません。この価値観が現在に続いているような事件がいまだに起きています。そして、日本も北海道のアイヌ民族に対して同じことをしてきたことを思わされます。

スコット作『湖の麗人』からの引用について

エヴェレットは1853年6月1日の講演でスコットランド人の否定的な側面を強調するために『湖の麗人』から引用しています。アメリカ発見までのヨーロッパの歴史を述べる中で、ガリア人[ケルト系]とゴート人[古ゲルマン民族]の侵略について、「彼らはスコットランドのハイランド盗人首領の単純な哲学を採用した」と述べて、以下の詩を引用しています。

Walter Scott,

The Lady of the Lake, Illustrations by C.E. Brock[ref]Sir Walter Scott,

The Lady of the Lake, with an Introduction by Andrew Lang, and Illustrations by C.E. Brock,

続きを読む

マカオに集結したペリー艦隊は、日本に行く前に中国の内乱を鎮圧するかという予期せぬ関心を持たれているという記事と、アメリカ国立天文台監督が東洋の島国を魔法の杖でアマゾンに移動させ、アマゾンの開発をさせようと提案する記事を紹介します。

1853年5月7日(ILN):「合衆国の日本遠征」

Commodore Matthew C. Perry, Commander of the United States Expedition to Japan.マシュー・C. ペリー提督、合衆国日本遠征の指揮官From a Daguerreotype by Meade, Brothers, New Yorkニューヨーク、ミード・ブラザースによるダゲレオタイプ(銀板写真)から長い記事なので、本文にはない小見出しをつけて抄訳します。

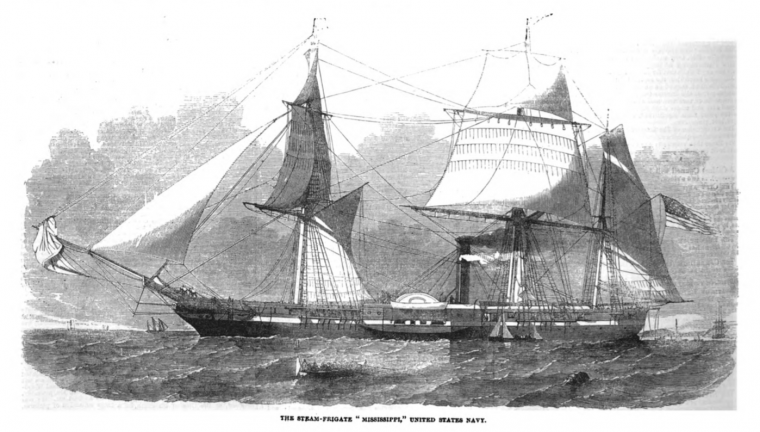

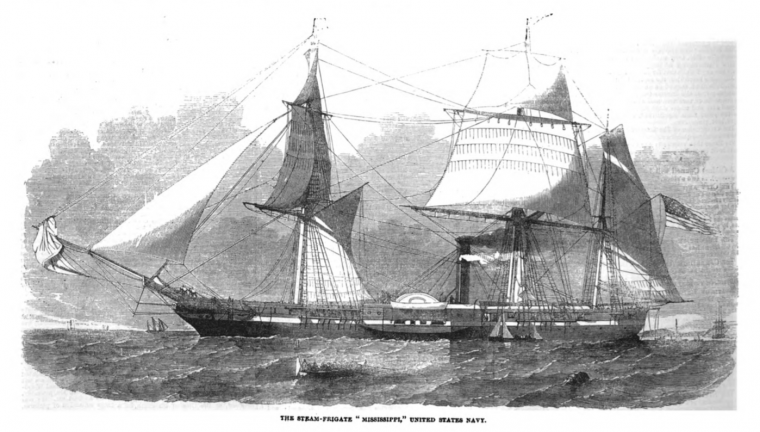

マカオに集結しているペリー艦隊は中国の反乱軍討伐に乗り出すか

巨大で強力なアメリカ艦隊が東洋の海に存在することに今現在、予想せぬ関心が持たれている。中国の現皇帝の王権を脅かしている内乱の結果と、皇帝の軍隊を破り、帝国の大部分を破壊している反乱軍を打ち負かすために外国軍隊の援助を皇帝が懇願する可能性があるからだ。 日本の遠征は何度も出帆しかけたが、キューバ問題などの出来事で中断されてきた。ピアス大統領が遠征を中止する命令を出したという噂は最近否定された。前政権によって企画された艦隊は東シナ海のアメリカ海軍最高司令官、M.C.ペリー提督の指揮下にあり、日本遠征の[艦隊]は以下の軍艦から構成される。戦列艦ヴァーモント号、フリゲート艦マケドニアン号、蒸気フリゲート艦3隻—ミシシッピー号はペリー提督の旗艦(下の銅版画がこの素晴らしい船)、サスケハナ号、ポウハタン号—、第1級の蒸気船アレゲニー号、5隻のスループ型軍艦:サラトガ号・プリマス号・ヴァンダリア号・ヴァンセンヌ号・セント・メアリー号、同行する調査船ポーポイエス号、3隻の物資輸送船で、艦隊を構成する蒸気船の数は15隻である大砲の総数は260、士官・海軍兵士・海兵隊員の総数は4,000人である。 The Steam-Frigate “Mississippi,” United States Navy.アメリカ海軍、蒸気フリゲート艦「ミシシッピ号」

The Steam-Frigate “Mississippi,” United States Navy.アメリカ海軍、蒸気フリゲート艦「ミシシッピ号」アメリカ海軍艦隊の破壊力は世界一

艦隊はヴァーモント号、マケドニア号、アレゲニー号以外はマカオに集結している。ヴァーモント号は乗組員が乗船できる状態だが、イギリス海軍で脱走が横行しているように、アメリカ海軍も乗組員を集めるのに苦労している。商船が高い給料で乗組員を誘うため、ヴァーモント号の乗組員690人を集められるかわからない状況だ。この問題以外に、合衆国海軍の全階級の男たちの総数が7500と法律で定められている上、総数を拡大するための海軍省の予算要求を議会がまだ通していないので、ヴァーモント号がペリー提督の艦隊から削除されるのは避けられなくなった。アレゲニー号は現在機械工の手中にあるが、修理の遅れは遠征に間に合わないことになるだろう。しかし、これらはペリー提督が考えている日本遠征の障害になることはない。この2隻が減っても、これ以上の強力な艦隊がアメリカの海岸から出たことはないと言われている。 これらの船には大砲が260しかないが、遠征隊の軍事力は大砲の数で測るものではない。イギリスの船員は皆知っていることだが、アメリカの軍艦は他のどの国の軍艦よりも、そのトン数と大きさに比較して鉄の量が多い。[砲弾の大きさと重さの比較が詳細に記されています] 同じ銃の数、同じトン数の船でも、アメリカの軍艦ほどの破壊力を持って浮かんでいられる船はないとアメリカは断定している。日本を武力で従わせるのが「文明」だ

この遠征は日本政府と日本人に対する攻撃が目的ではないと言われ、武力を使うつもりはないと考えられている。しかし喧嘩の理由にはこと欠かない。日本政府は日本の海岸に漂着したアメリカ人の船乗りを野蛮にも逮捕し、カゴに閉じ込めた。ペリー提督は日本政府にこの非道な行為の説明を求めるだろう。日本政府はこの行為の理由をあげることも、謝罪することもないから、日本政府が拒否できなくなる方法を用いる必要があるとアメリカは言う。つまり、この遠征は日本政府を無理やり「文明」(原文強調)化させることである。日本が残虐に扱った人々の国家と交渉することに同意しなければ、人道とは何かを教えてやり、「文明化した帝国の序列に入らせ」(原文強調)なければならない。 (中略:その他の目的と随行する調査艦隊の目的についての記述)リンゴールド大佐の艦隊はエンジニアと科学者の集団で、この遠征で人類の知に貢献することが期待されているが、日本との攻撃になれば、彼の艦隊はペリー提督の呼びかけに応えられる範囲内にいることになっているとのことである。(後略:ペリー提督の経歴) 1853年5月11日(NYDT):「サンドイッチ諸島の併合と政権の見解」

1790年にハワイ諸島の原住民の人口は40万に満たなかかった。1830年には15万人になり、1850年の国勢調査ではわずか8万人だった。その前年の出生数を死亡数が2,808人も上回っていた。この死亡率では今世紀末にはハワイ諸島の原住民は絶滅する。原住民が消滅する一方、その空白をアメリカからの移民が埋めている。この諸島の教育・宗教・貿易、政府さえも既にアメリカの統治下にある。 ハワイ王国とアメリカの関係は、テキサス共和国と合衆国の関係に似ている。(中略)モンロー主義の定義について意見の相違が存在するにしろ、サンドイッチ諸島の領土が他の国に移ることはどうしても阻止するという点では一致している。この移譲は暴力で行われるべきではなく、また、ハワイ政府と国民の希望を無視して行ってはならない。現在の王は外国勢力と困難なことになった場合には、アメリカ政府の保護を求めると述べた。そのような緊急事態の場合、アメリカ政府の義務は明白である。 サンドイッチ諸島の領有は太平洋における我が国の急速に増大している貿易を守るために必須である。カリフォルニアと中国の間に位置し、アメリカとアジア貿易にとって重要だ。我が国の捕鯨船の便利な集結点を成し、蒸気船の補給にとって必要だ。近い将来、我が国の蒸気船はサンフランシスコから上海と江戸[訳者強調]の間を航海する。[もしハワイが]世界の主要海洋国の領土だったら、アメリカの国益に深刻な損害なしに通過することはできない。 アメリカのミッショナリーの熱心な努力のおかげで、原住民は異教から改心し、アメリカ人商人の事業によって、文明の快適さと高尚さを知り、アメリカ市民の寛大な助けによって、彼らの宗教・教育・政府は維持されたので、ハワイ原住民が外国勢力の略奪から逃げるために、アメリカ連合の保護を求めたとしても不思議はない。

以下の記事の提案が166年後の現在につながっているようです。これも非常に長い記事なので、小見出しをつけて抄訳します。

アマゾンに東洋の島国を持ってきて、開拓させよう

1853年5月23日(NYDT):「パシフィック鉄道とアマゾン」

『ナショナル・インテリジェンサー』より:以下の興味深い手紙が国立天文台の監督であるアメリカ海軍のモーリー大尉から編集部に届いた国立天文台 1853年5月5日 アマゾン流域に蒸気船と移住者と商業を持って来れば、アマゾンを巨大なプランテーションに変えられる。この膨大な資源がアメリカのすぐそばにある。アマゾン川は現在ブラジル・ボリビア・ペルー・エクアドル・ニューグラナダ・ベネズエラの6カ国を通り、大西洋に注いでいる。これらの国はアマゾンに自由貿易の原則を導入しようとしていて、我々の援助を求めている。ボリビアが最初にアマゾン地域を世界の商業に開き、その他の国々も続いた。(中略) アラジンのランプか、強力な魔法使いの杖があれば、インドと東洋の島国全てをちょっと触って、その人々と商業と生産品と富を持ち上げ、海を渡って、アマゾン川の大きな谷にそのまま置いたらどうなるか。そして我が国の商業関係に及ぼす影響はどんなものになるだろうか。 インドが我が国のすぐ近くにあることになる。そして全ての国がインドと貿易をするためにアマゾン川を行ったり来たりすることになる。我々はニューオーリンズ・セントルイス・メンフィス・ルイズヴィル・シンシナティ・ウィーリング・ピッツバーグの波止場で蒸気船が毎時、毎日のように絶え間なくこの新しい国との間を行き来するのを見ることになる。

続きを読む

アメリカ大統領フィルモアが1852年12月6日にメッセージを発表し、大半はアメリカの領土拡大についてですが、その中に日本遠征も含まれています。同時期に日本遠征に参加する海軍将校が武力行使に対する疑問と批判を述べている手紙が『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』に掲載されます。

1852年12月07日(NYDT):「大統領のメッセージ」

北太平洋から北極海海域にまで、近年我が国の捕鯨船が度々航海している。航海一般に蒸気を使うことは日々通常化しているため、アジアと我が国の太平洋岸の間のルートの都合良い地点で燃料とその他の必要な補給物資を手にいれることが望ましい。我が国民が東の海で難破することが度々起こっており、彼らは保護されなければならない。これらのこと以外に、太平洋岸の我が国の州の繁栄のために、反対側のアジア地域を相互に益ある通商のために開国させる試みをしなければならない。この試みを行うのは、遠くの植民地に頼るという考えを憲法システムから一切除外しているアメリカほど適切な国はない。したがって、海軍の中で最高位の地位にある人物で、知性があり慎重な士官の指揮下に海軍を日本に送るよう命じることになった。この士官は、2世紀も続けた不親切で非社会的なシステムを続けているかの国の政府にこのシステムを緩めるよう求めることを指示されている。彼はまた、我が国の船乗りたちが受けた虐待に対し、最も厳しい言葉で抗議することと、彼らを人道的に扱うことを主張するよう指示されている。しかし、同時に合衆国の目的は私が示したようなもので、遠征はフレンドリーで平和的であることを十分に保証するよう指示されている。東アジアの国々の政府が外国人の提案を警戒心で見ているにもかかわらず、私はこの遠征の結果が有益なものだと期待している。成功すれば、その利益はアメリカに限らず、中国の場合のように、海洋国家全てと平等に共有し、楽しめる。この遠征の準備段階全部で、日本と通商がある唯一のヨーロッパ国であるオランダ国王の物質的援助を合衆国政府が受けたことに満足している。 1852年12月11日(NYDT):「探検遠征隊」

我が国の政府が大いに自画自賛している探検遠征隊を我々も非常に好ましく思う。我々の健康的な好奇心を満足させるものだ。我々の知的味覚にかなうものだ。実用的知識に対する我々の好みに滋養を与える。日本の固い箱の蓋が開けられるのを望んでいる。日本の金を切望しているのでもないし、日本の石炭を一掴み取ろうと言うのでもない。しかし、箱の中に何があるのか知る権利が我々にはある。それは我々に大いに役立つかもしれない。

訳者コメント:日本遠征に関する記述に「食欲・味覚・消化キャパシティ」などのメタファーが多用されていることは(

6-6-5参照)、日本遠征やその他の領土拡大の本質を表しているようです。

サスケハナ号の士官からの手紙:日本遠征が攻撃的か平和的かは日本到着後の偶発的事件次第

本文にはない小見出しをつけて抄訳します。

1852年12月28日(NYDT):「日本遠征」 合衆国軍艦サスケハナ号乗船中の士官の手紙の抜粋。中国Cuinsingmoon発、9月22日

過去数カ月の艦隊の主な関心は日本遠征だったが、本国からのニュースの性質と[出発の]遅延によって、その興奮は次第に衰えた。最初は[日本に]送る武力の量が友好的な訪問には全く不必要と言われたように、政府が戦争行為を決定と信じられた。しかし、その後の報告では船の数を減らし、出港の日が無期限に延期されたというので、この船が出帆した時に計画されていた遠征以外の遠征は実現するのだろうかという疑いが我々の間に起こっている。 貯蔵船の到着で遠征が予定通り行われるという考えが蘇り、遠征が攻撃的か平和的かは日本に到着してからの偶発事件次第だ。(中略)私は日本問題と政府がこの件で追求している政策に関して、独自の考えを持っている。政府の目的がアメリカの商業に対して日本の港を開けさせ、石炭の兵站地を建設する場所を確保することだとすると、もし失敗したら、この二つの目的が日本政府のよく知られている政策に反すると、みんなから見られることになる。日本はずっと独立国だった

日本人はヨーロッパの字義通りでは、軍国的な国民ではないが、それでも、この点を無視すべきではない。なぜなら彼らは勇敢な人々で、地球上のどの人種よりも人命を尊重しないと自認しているからだ。日本は人口が多く、その点で大きな力を持っている。しかし、力の要素のもっと大きな点は、彼らはずっと独立していたし、あらゆる侵略者から自衛する能力に大きな自信を持っていることだ。簡単に言えば、これが我々が変えようとしている国の政府の政策だ。その上、彼らは非常に疑い深いことが知られている。だから、日本の港に寄港し、日本とわずかな交流を許されたヨーロッパの船数隻にとって、大きな困難は日本を欺くつもりもないし、自分たちは正直に言っていると日本に納得させることだった。これが歴史の真実なのに、我が国の政府が取ろうとしている道は何と驚くべきことか!(原文強調)(中略) アメリカ政府の命令により、サスケハナ号が香港に到着するとパシフィック号で送られてきた日本人グループと会うことになっていた。この日本人たちはオーリック提督が日本に帰国させる目的で乗船させて日本に向かうことになっていた。これは日本訪問の別の目的の導入として使われる予定だった。もちろん、これらの目的を提示する方法は担当指揮官次第だ。ほとんどは彼の判断と裁量にかかっていた。その話し合いで率直であれば、[日本政府の]疑いの全ては避けられる可能性が高い。[我が国の]政府が日本の漂流者たちを送り返すために国の船を送ったのだと繰り返し言えば、日本に対して我々が平和的友好的関係を求めているという証拠になり、我が国に好都合な強い主張ができただろう。これが最初に取ろうとしていた道である。(中略)アメリカが日本と衝突しようとしていると世界は知らされた

今、世界は偉大なアメリカ共和国が日本帝国と衝突しようとしていると知らされた。[アメリカ政府は]強大な蒸気フリゲート艦数隻からなる巨大な海軍を送って、国際法違反に対する弁償を要求し、同時に世界の商業に対して日本の港を開放することを日本に余儀なくさせることを望んでいると、世界は知らされた。これが発表の内容で、日本はバタヴィアを通してすぐにこのことを知らされる。これが我が国政府の真の見解と目的を含んでいるかどうかは別として、日本人の心に与える影響はもちろん同じだろう。その効果とは何か!(原文強調) 我々の意図への不信は何も変えることができない。これが彼らが今置かれている心理状態だ。そしてアメリカの交渉人はどこにいようとも、彼ら[日本]に近づくことはできないだろう—少なくとも友好的には。その場合、武力が使われると仮定すると、警戒は警備(to be forewarned is to be forearmed)というのが日本にも他の国にも適用されるのは間違いない。彼らの軍事力がどんなものであれ、その場合に備えているだろう。日本に上陸し、江戸に行進して、国を掌握するにはメキシコ戦争時の大軍隊が必要

武力行使において、我々に何ができ、何ができないかについては、私は君にさえ話すことはできない。疑いないことは、我々の銃で、我々自身へのリスクはほとんど無しに、多くの人命と建物を破壊することができるということだ。しかし、それで我々の目的を達成することができるのか? 私はそう思わない。なぜなら我々が船に閉じ込められていたら、ある地点以上には行けないからだ。 上陸して江戸へ行進し、この国を掌握するには、メキシコで必要とされた軍隊と同じくらいの大きな軍隊と同じくらいの経費が必要だ。小さな島に上陸して占領するのは可能だろうが、岸に駐屯地が必要になり、近くに軍艦を1隻以上待機させることが必要になる。この話に君は笑うかもしれないが、このような方法は我が国の政府が犯す最も残念な行為になるだろう。これは外国領土を手に入れるイギリスのシステムに楔を打ち込む以外の何物でもない。そして、我々はすぐにこの国を覆う陸軍と海軍を持つだろう。日本問題に関して私がこれほど言うのは君には奇妙に見えるかもしれない。私が言いたいことは、ただ以下のことだ。この件に関してアメリカから伝えられる噂や報告から推察するに、政府が最初の計画から外れて、大きな間違いをした。なぜなら、日本のような非常に特殊な国を相手にする平和的交渉には、2隻よりも1隻の船の方がいい。そして、武力誇示として、あるいは攻撃する意図の3隻、4隻の船は何ら現実的な結果を達成できないからだ。--『ワシントン・ユニオン』紙、12月25日。 1853年1月1日(ILN):「国内外のニュースの要約」ロシア皇帝はアメリカ艦隊の進行を見張る目的で日本に遠征隊を送った。 1853年3月3日(NYDT):「日本—オランダが優位になるまでのヨーロッパと日本の交流」[ref]”Japan—European Intercourse with Japan up to the period of Dutch

続きを読む

1852年10月〜11月の『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』に「アメリカの捕鯨産業に協力しない日本は征服すべき」「アメリカは良心の呵責なく、抑制もなく、日本を完全に征服する」という主旨の記事が掲載されます。 10月1日に「日本」と題した非常に長い記事が掲載されます。それまでの批判記事とは対照的にアメリカの都合に従わない日本は酷い国だという論調と、これから征服する国はどんな国かの情報です。主要点を抄訳します。

1852年10月1日(NYDT):「日本—国の性格—世界との関係—合衆国の遠征」

個人の閉じこもりは個人の自由で、誰も問題にしない

自由貿易と互恵の現代において、世界の貿易に対して自国の港を閉じたままの国、外国人の到来[advent:キリスト降臨の意味も]を禁じるだけなく、自国民が不運にも他国に行った場合、帰国の要望を認めない国というのはそれ自体奇妙なことだ。個人が世界から閉じこもることを選択する場合は、何の咎めもなくそうすることができるのは間違いない。このことについては誰も問題にしない。このような人は風変わり(strange fish)とみなされ、隣人たちは通り過ぎるだけだ。10万平方マイル、3千万の人口の国が閉じこもるのはけしからん

しかし、10万平方マイルの地域の国、3千万の人口の国がこのようなことをして許されるかは別問題だ。このようなことを、アメリカ領の真向かいにあり、合衆国の大西洋岸全体よりも広い海岸を持つ日本が今までしてきた。この海岸をアメリカの捕鯨船が年数百隻も通っているのである。緊急事態でも日本は援助を拒否するだけでなく、貴重な船が日本の不親切な岸に漂着した場合、乗組員を逮捕し、虐待し、殺し、他の者に日本に上陸させない警告とするために、カゴに閉じ込めて見世物にさえするのだ。日本遠征の目的は日本に文明の理性を強制すること

このような国は文明の進歩において奇妙な光景となっている。このような状態がいつまで許されるのかは、日本に「理性に服す」(原文強調”listen to reason”)ことを命じる目的で艤装されたアメリカの遠征の結果次第である。過去12ヶ月の期間中の1時期に、サンドイッチ諸島[ハワイ]に停泊したアメリカの捕鯨船は12隻ほどいて、操業の現場から相当の距離である。彼らがもっと近く、便利な日本の港に入港しないのは、その結果を恐れてという理由以外にはない。(中略:この後地理と気候、豊かな国という記述) この国の住民は外国人にこの国の恵みを受けさせないと固く決心しているようだ。彼らは互恵の原則は全く知らない。自由貿易だけでなく、あらゆる貿易を完全に否定している。隣人たちとの取引も持たず、中国皇帝の甘言でさえ成功しなかった。その人を寄せ付けない海岸に日本が認めた国が地球上でただ1国あるが、その通商さえ限定されている。毎年2隻のオランダ船が認められているが、その条件があまりに屈辱的なので、ヨーロッパの文明国で従う国があるということ自体が驚きである。

この後に続くのは要約すると次の事柄です。通商が自由な時代があったが、ポルトガルのイエズス会の行動のせいで、16世紀末から17世紀初頭に制限された;イギリスも通商を許されていたが、鎖国で止んだ;アメリカの通商の試みが不成功に終わったこと。唯一許されたオランダの代表が将軍に謁見し、退出する際の振る舞いが「額を床につけてお辞儀をし、一言も発せずに、カニのように這って戻った」と記された後、西洋世界は蒸気船と鉄道で繋がった今と、以下の記述が続きます。

平和的な日本は強力な文明国の最初の攻撃の餌食に簡単になる

これらの国々が自分たちに課した拘束を続けることはもはや不可能だと考える。欧米の文明が彼らのドアそのものを激しく叩いている時に、その波が入ってくるのを拒絶することはできるはずがない。その結果が彼らにとっても有益だと明らかにされたら、拒否を続けることはしないだろうと思う。数千人の中国人がカリフォルニアにたどり着き、新世界の植民者の中でも、最も勤勉で繁盛した人々だ。彼らの成功の知らせは日本人に影響を与え、改善に寄与するだろう。彼らの軍事力がどんなものか、もちろん我々には直接確かめる手立てはない。日本は中国の場合以外、外国との戦争の経験が全くないことを考えると、そして、我々が知る限り、日本政府はいつも平和的制度を続けてきたので、強力な文明国が日本の岸を襲ったら、最初の一撃で簡単に餌食となることは疑いない。

最後の文には、欧米文明は平和な国を襲うことを自明のこととしている含みがあるようです。この後はさらに詳しい日本の地理、気候、政治機構、社会制度、服装、軍事的側面、刑罰の厳しさ、自白を引き出すための残酷な拷問、男尊女卑の風習、住居等々について述べられています。

この風変わりな人々について冷静に検証すると、この国よりも高度な文明の国々が真似をしても良い多くの徳がこの国にはあることがわかる。彼らは穏やかで、つましく正直である。酔っ払いが見られることが最も不名誉な行為の一つで、これは日本人の罪であろう。一見すると、彼らが鎖国を維持する決意のように見えるのは信用ならないものに思える。しかし、彼らが接した唯一のヨーロッパ人がキリスト教の衣をまとって、この平和で無害な人々に対して犯した恐ろしい行為の数々を考えると、彼らの平安を傷つけ、日本政府の平和的性格をかき乱すためだけに入国した外国人から受けた過去の経験から、全ての外国人を日本の岸から除外する不当な仕打ち決断することに驚く根拠はほとんどない。 この国の教育に関しては、この島国の人々は世界で最も人智が開けている。ほぼ全員が読み書きができ、国法を完璧に知っている。国法は主な町や村の公共の広場に大きな立札によって知らされる。

この後は農業、工芸品などの技術が高いこと、世界の情勢については一般人は知らされず、政府は中国とオランダを通してヨーロッパの政治状況の情報を入手していること;ロシア政府が平和的意図しかないと日本を納得させようとしているが、北から彼らを征服する国が来るという古代からの伝統で不安に感じていること;日本語の書き言葉は中国語をもとに48文字の主に音節シンボルからなっていることなどが述べられています。

アメリカは良心の呵責なく、抑制もなく、日本を完全に征服するだろう

十中八九、この国の状況は急速な変化に見舞われるだろう。この国に対して行われるアメリカの遠征が成功を保証するようにと計算された規模なのかどうか、我々には確かめる手段がない。しかし、次のことは疑いもない。ブラザー・ジョナサンは良心の呵責もなく、抑制もないそのエネルギーで、日本の完全な征服を達成するだろう。(原文は斜体で強調)日本を手に入れたら、この国をどうするのかは解決すべき問題として残る。この国の気候、火山、地震など今まで述べてきた興味ある自然現象は、アメリカ人の体質に合いそうもない。それはともかく、間もなく大きな素晴らしい変化が起こるに違いない。ビルマ帝国が我が国の領土に併合されたら、日本は二つの恐るべき敵に挟まれるから、そのいずれかの国に日本は屈服せざるを得ない。これがサクソン人がアジア人と衝突したら必ず起こることだ。西洋は東洋に移され、東洋は、中国人のカリフォルニア移住を通して、西洋に移される。インドとその東部列島は我々のものになった。中国の平和的屈服はすでに始まった。オーストトラリアには広大で肥沃な土地がある。我々の目の前に果てしなく広がる光景は何と輝かしい未来だろう。(中略) [アメリカは]アングロ・サクソンの祖先の豪力と鉄の意志と[伝統から]自由な組織をもってすれば、将来どんな国家が生まれてくるかわからない。蒸気という強力な手段に助けられれば、この素晴らしい未来の進歩や限度を推測するのは無駄だろう。我々の予想が実現するのは何年も先のことだろうし、現在の世代が忘れられる頃だろう。しかし、これらの国に列強の病原菌が存在し、「植民者」としてここに送る国の名声と威信が失われた頃、偉大で自由な国として繁栄し、擦り切れ疲れ果てた世界の羨望と賞賛となるだろう。

解説:この記事は署名はありませんが、最後に

The United States Magazineと記され、まるで記事全部の出典がこの雑誌だというかのようなので、確かめてみました。

The United States Magazineという雑誌は

The United States Magazine and Democratic Review, または

The Democratic Reviewという雑誌名に変わっていますが、確かに1852年4月号に同じ”Japan”という題名の長文の論文が掲載されています。署名はありませんが、内容からイギリス人によるアメリカ評の趣があります。引用者の『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』の記事のうち、日本の歴史等は『デモクラティック・レヴュー』の要約のようですが、『デモクラティック・レヴュー』の以下の驚くような意見は省かれています。

我々の義務と宿命は世界中、特に中国と日本というモンゴル系国と通商を行うこと(p.321)。 我々の立場は人類によって所有されている交通・貿易に対する自然権に関わること(p.322)。 日本の樟脳、銅、銀;瀝青質の石炭の山は太平洋の蒸気航海に大きな補助であり、商業の幅広いシステムにとって不可欠になるものだ。(中略:杉材木、お茶にも言及)これらすべてが太平洋と大西洋の市民の企業に対する報償の手段として即刻利益をもたらすものを提供する(p.332)。 この風変わりな国の内陸にどんな豊かな資源があるかは誰も予測できない。

最後の結論では、日本の社会制度がいかに酷いかを述べ、こんな国を征服するのは正当だと導くようです。

残酷な封建制度が農民を抑圧し、屈辱的な隷属が貴族たちに足かせとなっており、商人は完全に軽蔑されている。 恣意的な法律と残虐な法規が農業を阻害し、ゴロツキ僧侶たち、腐敗した警察、千もの堕落した迷信などが社会・政治生活全体を構成している。 かつては高貴で賢明で独創的な国だったのに、ここまで落ち込んでしまったのは同情を催さずにおかない。理性・文明・進歩・宗教が日本を通商に開かせることを要求している。

『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』の記事は、この雑誌から引用したような体裁で、異なる意見を表明しているような感じです。そうせざるを得ないほど、日本征服の声が強まっているということでしょうか。

1852年10月20日(NYDT):「海軍—日本遠征—メキシコ境界線」ワシントン発、10月19日[ref]”The Navy—The Japan Expedition—The Mexican Boundary”, The New York Daily Times,

続きを読む

1852年4月8日にアメリカ議会上院でペリー日本遠征の目的について情報を提供せよという議論があり、メディアでも目的についての批判記事が出たためか、1年前の遠征指令文書が新聞に掲載されます。同時期に日本遠征は軍事目的だという厳しい批判記事が報道されます。 以下の指令文書がメディアに流され、解説なしに全文が掲載されました。長いので、原文にない小見出しをつけて抄訳します。

1852年4月24日(NYDT):「日本遠征—オーリック提督への指示」(, P.1)国務省長官ダニエル・ウェブスターより、ワシントン、1851年6月10日火曜日ジョン・H・オーリック提督[宛]

カリフォルニアから中国への蒸気船航路利用には日本に開国させなければならない

中国から東インド諸島、エジプトまで、そこから地中海を通って大西洋、イギリスへ、そこからまた我が国の幸多き海岸とこの偉大な大陸の他の地域へ、我が国の港から西洋の2大陸を結ぶ地峡の南部へ、そして太平洋の海岸から北へ南へ、文明が広がる限り、我が国と他国の蒸気船が情報と世界の富と多くの旅行者を運ぶ蒸気船の海洋航路チェーンの最後の輪が間もなく完成する。 大統領の意見は、この偉大なチェーンの最後の輪を我が国の進取的な商人たちに提供するための手段をすぐに講じなければならないというものである。カリフォルニアから中国への航路を早く可能にするために、我が国の蒸気船が往復するのに必要な石炭を日本から購入できるよう日本の皇帝から許可を得ることが望ましい。外国の船に対して開港するよう申し入れてきたのを日本帝国が過去2世紀も拒否してきた警戒心は有名で、日本の鎖国政策を変えよという新たな試みも全て恥をかかされてきた。 商業的関心から我々は日本の君主に再度アピールする必要がある。我が国の商人たちに日本の職人の製品や農家の生産物ではなく、あらゆるものの創造主が日本の島々の奥底に堆積させた天の恵みを人類家族のために、売ってくれと頼むのだ。大統領から日本の皇帝への書簡と日本の漂流民の返還

大統領の指示によって、日本の皇帝宛の手紙をお渡しする。それを旗艦で江戸に運ぶこと、艦隊の軍艦をできるだけ多く伴って行くこと(訳者による強調)、書簡の中国語訳はカントンの合衆国公使館で用意するので、香港かマカオに停泊した時に受け取ること。 そこで、バーク船オークランド号に助けられた日本の漂流民数人を待たせているので、彼らを江戸まで連れて行き、皇帝の役人に引き渡し、通訳を通じて、アメリカ政府は我が国の海岸にたどり着いた日本の漂流民を親切に取り扱うと保証し、日本の海岸に漂着したアメリカ市民を同じく扱うことを期待していると伝えること。大統領の日本皇帝宛の手紙は日本の高官に手渡すこと。その人物に訪日の目的を伝えること。日本は石炭が豊富だから拒否する理由はない;アメリカは他国の宗教に干渉しない

日本には石炭が豊富に埋蔵されているから、日本政府は我が国の蒸気船に公正な値段で売ることに反対することはできない。この目的のためには日本(Niphon)の東の港が最も望ましい。しかし、日本政府が鎖国制度をあくまでも続けると主張するなら、日本の船で石炭を、蒸気船がアクセスしやすい近隣の島に運ぶよう日本政府を説得すること。こうすれば、日本人の多くと接触する必要性を避けられるだろうと。 貴殿が接する日本の役人にあらゆる機会を捉えて、合衆国政府は自国市民の宗教に対する権力は持っていないので、他国の宗教に干渉すると心配することはないと説得しなければならない。日本政府と合衆国間の友好通商条約締結の全権を与える

大統領は日本政府がこれまでいかなる国とも条約を結ぶことを嫌っていることは十分承知しているが、貴殿がその思いを克服できると期待して、合衆国と日本帝国の友好と通商条約の交渉および締結の全権を貴殿に与えることが適当だと考えられる。 合衆国と中国、シャム国、マスカット(オマーン)との友好通商条約のコピーを参考までに渡す。我が国の船舶が日本の港、1港かそれ以上に入港する権利と、高額な港湾諸経費なしに、船荷を売るか物々交換する権利を貴殿が獲得することが重要である。さらに重要なのは、日本政府がアメリカ人船乗りと彼らの所有物を保護する義務を負うべきことである。マスカットとの条約の第二項と、シャム国との条約の第五項がこれらの目的を述べている。 貴殿もご存知のように、全ての条約の批准は上院にかけられることになっている。日本との距離の大きさと予想できない困難さを考えると、貴殿がこの目的を達成し、批准の交換の期間を3年間とするのが懸命であろう。

解説:アメリカが締結した条約のうち、「マスカット」というのは、1833年に現在のオマーンの首都マスカットでオマーンのサルタン国と締結した友好通商条約のようです。この書簡の下にオランダ大使からの口上書が掲載されています。

オランダ大使からの口上書:1851年4月30日

日本帝国政府が日本から外国船を排除しているのは悪名高いですが、日本政府は1842年に、日本の海岸に嵐で漂着したり、水や燃料用薪を求めて寄港した船の場合は、求めに応じて許可することにしました。 しかし、人道的配慮からなされたこの決定が間違った解釈を呼び起こす懸念から、日本政府はオランダ政府に対して、この決定が2世紀以上前に日本政府に採用された鎖国制度を侵害するものでも、修正を意味するものでも決してないことを他国に知らせて欲しいと依頼しました。この制度ができて以来、外国船が日本の海岸を探索することは禁じられており、それは今も有効です。 オランダ政府はこの依頼に従うことに難色を示しませんでした。特に日本政府がこの種のコミュニケーションをする方法を持っていないからです。また、ハーグの内閣からの指示を遂行するにあたって、オランダ公使館は上記の事実を合衆国国務省長官に伝達することを光栄に存じます。

この2日後4月26日の上院で海軍の「日本遠征」の目的について大統領に問いただすための決議を28日にしたいとボーランド氏が発言したと報道されていますが、予定の4月28日の上院の議題を掲載した『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』の記事には「カリフォルニアの征服」という議題と、下院で「メキシコの要求」という議題が議論されたことしか掲載されていません。 そして、5月1日の第一面トップ記事「日本」にはゴローニンの日本での経験(

4.9参照)を長々と紹介しています。この頃のニュースには、ハワイの獲得、ネイティブ・アメリカンを武力で排除する動き、アフリカ奴隷貿易、キューバの買収等々が毎日のように掲載されています。この文脈の中ではアメリカ政府が日本を武力で獲得しようとしているのではないかと『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』が不信感を顕にして警鐘を鳴らしている意味がわかります。

続きを読む

1852年4月の『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』は「東洋における西洋」と言う巻頭記事で、戦争によって領土を拡張する英米の正当性を強調しています。 「東洋における西洋」『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』1852年4月17日 原文にはない小見出しを適宜付けます。

1852年4月17日(ILN):「東洋における西洋」[巻頭記事] 西洋はずっと前から東洋に来襲していた。ヨーロッパの影響と思想の波は、その中心である大英帝国から一方ではインドに、他方ではアメリカに襲った。我々の東洋における「工場」は隷属的帝国となり、我々が統治するには厄介で手に余るほどになった。一方、西部における我々の植民地は独立帝国となり、その豪華さと影響と力において、その親と競争するほどに成長した。(中略)

大英帝国の欲望は果てしなく、節度などない

大英帝国は今現在新たな東洋の戦争にてこずっている。我々は人口の多い、半野蛮のビルマ王国との全面戦争の最中だ。インドの豊かで広大な帝国を所有した今、アレキサンダー大王の領土が価値なきものになるほどだ。我々は時には領土を失うという前提条件で領土拡張をせざるを得ない。我々にとって、節度が侮辱や攻撃から我々を守ってくれることはない。傲慢で部分的な情報しか持たない野蛮人が愚かにも我々との衝突に突入してくる。その結果は、ハリー・スミス卿(Sir Harry Smith: 1787-1860)のフィール部族に対する脅しがインドの原住民に対して実行された。彼ら全部が、あるいは一部が我々の消化具合や気分や都合に合わせて、少しずつ「食い尽くされた」(原文強調:”eaten up”)。シンド地域とパンジャーブ地域が我々が求めた増大路線の犠牲者の直近例だ。中国は以前同じような例を与えてくれたので、我々は香港島を食した。我々の胃のキャパシティーの証拠として香港を併合したのだ。ビルマが次の例として約束されている。(中略)戦争は領土拡大の手段であり、東洋にいい刺激を与える

西洋の屈強な男たちが東洋に移住すれば、必ず喧嘩が起きる。喧嘩から戦争になり、戦争から帝国の拡大になる。これら全てから、その手段は悪く見えるかもしれないが、長く停滞し、膿で爛れ、腐りきったアジア世界の文明に衝撃と刺激を与えるのだ。その刺激から、どんな有益な結果がこれから世界に生じることになるのかはわからない。そして、精力が尽き果て、しぼみゆく東洋の愚鈍な保守性と、活動的な西洋の心との衝突のおかげで、商業・芸術・科学・文学・哲学・人間性・宗教の勝利と進歩がもたらされるかもしれない。大英帝国は征服の先頭に立ち、今や東洋で最高の強国だ

これまで大英帝国はこの自然のプロセスの衝となってきた唯一の国だった。ヨーロッパ史の初期にはオランダとポルトガルだった。その頃、この2国はイギリスよりもっと活動的、進取的、商業的だった。イギリスはその頃様々な事情からそうなれなかった。2国は日本と中国との間に準友好関係、準敵対関係を築いていた。フランスもまた東洋に足場を得ようとしたが、それほど成功しなかった。最近のフランスの影響力はほとんどなくなってしまった。ポルトガルの影響力はヨーロッパにおける重要性にふさわしい程度まで弱まった。オランダの影響力はまだ大きいが、地域的に限定されている。イギリスの影響力は彼らの後を継いだ。そしてこの国は良きにつけ悪しきにつけ、悪よりも善のためだと我々は心から信じるが、東洋の最高の強国になったのである。我々は征服のために出て行き、刀によるだけでなく、我々の思想の力によって征服した。軍事力を使うことはなかなかせず、どうしても抜かなければならないときだけ刀を使ったのだ。大英帝国の息子であるアメリカが真似を始めた

我々が東洋に西洋文明を確立したことで、世界全体にどんな益がもたらされるかはこれからの時代が十分に証明するだろう。しかし、この強力なゲームをするのは今や我が国だけではない。雄親がしたことを息子が真似する。大英帝国が示した例はアメリカに影響する。ジョナサン[Jonathan=アメリカ]はジョン[Johnl=イギリス]が達成したことをやってみようと決意している。東洋は両側から無礼な揺さぶりを受けなければならない。アメリカが中国と日本と喧嘩をする時がやってきた

カリフォルニアで金鉱が発見されてから、太平洋の西海岸に活気ある人々が続々と移住してきた。アメリカ合衆国の子どもたちがその鋭い長期的に見渡す目で予想したのは、中国か日本、あるいはその両方との喧嘩が遅かれ早かれ、カリフォルニアの植民地化の結果としてやってくるということだ。アメリカのオピニオン・リーダーたちは日本のドアをノックして、「この人々が何でできているか」(原文強調”what the people were made of”)見定める意図を隠さない。1850年8月の本紙に掲載された「カリフォルニアとアジアの隣人たち」と題された記事(4-1参照)で、この問題にイギリス世論の目を初めて向けさせた。(中略)その後、パーマーストン卿が外務大臣だったときに、イギリス政府は日本帝国に向かって、世界に対し隣人らしく振る舞うよう促す試みをわずかだがした。しかし、この試みは大胆さに欠けていた。イギリスの権利の意識がまだ十分強くなっておらず、また、任された大使が日本に喧嘩を仕掛けて、戦争を起こすには、世論の食欲や感情がまだふさわしい程度に盛り上がっていなかった。したがって、パーマーストン卿が与えたヒントはまだ効果がないままだ。日本は我々や外の世界に見向きもしなかった。そして以前のような「偉大な未知のもの」(原文強調”the great unknown”)でい続けた。つまり、思想、商業など世界の必要物を遮断し続け、人類の一般事業に手を貸さず、国家間の警察的役割や海洋保安に何の貢献もせず、中国以外の外国を野蛮人、敵として扱い続けているのだ。 しかし、我々が停滞している一方で、偉大な商業国家である合衆国の前進的な人々は、公的債務もなく、良心の呵責もなく、アグレッシブになるという力と意志を両方持ち、2年ほど前に遂に日本に公正な手段でも汚い手段によってでも、世界に対する義務を果たさせると決心した。一見すると、そのような進め方の道義は問題があると見えるかもしれないが、大人の見方で考えれば、その避けられない必然性は合衆国の手段であろうと、我々であろうと、あまりに明らかだ。不思議なのは、この偉業が今着手されようとしていることでなく、ずっと昔に達成されなかったことだ。

この後に、日刊紙

New York Courier and Inquirerの記事を引用しています。内容は、日本の地理;人口;アメリカ捕鯨船との関係;外国との通商を拒絶する権利はない;膨大な長さの海岸線を所有している;嵐などで日本の海岸線に漂着したアメリカの船乗りを虐待し、時には殺す等々です。引用の後の最後の段落では、ペリー提督の日本遠征の艦隊について述べた後、以下の文章で締めくくっています。

アメリカ政府はこの計画に取り掛かったのだから、「最後までやり通す」(原文強調”carry it through”)ことを確信している。アメリカ人の大胆な気性と若々しい野望に全くふさわしい事業だ。結果がどうであれ、日本当局には同情の余地はない。[彼らに]なされることは全文明世界にとっても、日本にとっても究極の利益になるだろう。

解説:ハリー・スミス卿は陸軍大佐として1835年に南アフリカの喜望峰地域でカフィール族との戦争を担当し、1845年から46年には少将としてシーク教徒との戦争を指揮しました。中でも1846年1月のパンジャブ地方における英軍とシーク軍の「アリワルの戦い」(Battle of Aliwal)は、英軍の視点からは「ほぼ完璧な戦」と評される圧倒的な英軍優勢の戦争でした。 “The Great Unknown”はウォルター・スコット(Walter Scott: 1771-1832)が「ウェイヴァリー小説」を匿名で出版した1814年から、彼が13年後に告白するまで、「偉大な未知の作家」として知られていた名称です。その後、「偉大な未知のフロンティア」という意味で、グランド・キャニオン探検(1869)に使われ[ref]Jason Mark “John Wesley Powell and the “Great

続きを読む

ペリーの日本遠征計画についてアメリカ議会上院は、「米国と何の諍いもない日本に賠償金を求めるのか」と非難しますが、評決結果は半々で、翌日の『ニューヨーク・デイリー・タイムス』は上院が大統領に忖度していると批判します。

1852年4月9日(NYDT):「第32回議会…上院…ワシントン、4月8日 「日本遠征」

議会は日本遠征の目的を知らされていない

最近、海軍に命じられたインド洋、特に日本への遠征についてボーランド氏の、大統領に上院に説明をせよという決議案が取り上げられた。メイソン氏(James Mason: 1798-1871)が現時点では決議案に投票する権限がないと感じると述べた。彼は個人的にはこの遠征について何も知らないが、大統領は一般的な国益以外の目的は持っていないと推測すると言った。これに反する情報がもたらされるまでは、この決議案に投票することはできないと言ったが、これは普通ではない。 ボーランド氏が下院での議論を読み上げ、海軍委員会の議長が遠征隊がまもなく航海に出ると宣言したと示した。彼はまた、ボストンで出版された新聞記事を読み上げた。遠征は政権の主要メンバー(国務長官)によって立ち上げられ、特別機関として確立され、存命させられてきた。米国と何の諍いもない国に賠償金を求めるのか

デイヴィス氏(Jefferson Davis: 1808-89)—何の文書か? ボーランド氏—「私たちの国」(Our Country)という題名の文書だ。ウェブスター氏(Daniel Webster : 1782-1852, 当時の国務長官)を大統領にというあからさまな宣伝のために作られた文書だ。この中で、遠征の目的が様々あるが、日本から過去の損害賠償と未来の安全保証を得ることが目的だと主張されている。ボーランド氏が特に驚いたのは、この政権とその仲間たちが、メキシコ戦争が過去の損害賠償と未来の安全保障を得る目的だとして聖なる嫌悪(holy horror)を表明したのに、今や、我々が何の諍いも持たない国に対して同じような目的の遠征に着手し、奨励していることだ。政権が信頼している新聞がこのような情報を与えられ、遠征によって得られる偉大な目標を賛美する一方、遠征の費用負担の責任を担わされる上院が遠征に関する情報を要求するのはひどいと言う。ノースキャロライナの上院議員(マンガム氏、Willie Mangum: 1792-1861)が民主党に進歩と干渉の教義について訓戒した時、我が国の領土からはるか遠い国の人々に対する海外遠征を称揚したのは些か矛盾してはいないか?評決結果は半々

マンガム氏は自分は民主党にもその他いかなる政党にも訓戒などしたことはないと言った。あの政党は肉体的倫理的勢いで動くから、自分が抵抗しようとするなどとは馬鹿げている。西洋の竜巻きをわら1本で止めようとするか、ジブラルタルの岩を火薬1粒で爆破しようとするに等しい。彼が何を言ったとしても、それがどの程度にせよ、民主党を支配したり、導いたり、改善したり(これがはるかに重要だ)するなどと考えもしない。(笑い)。 ボーランド氏は上院が民主党の権力の正しい概念を抱いていることを知って嬉しいと述べた。彼は繰り返し、この上院議員が干渉の教義を非難し、この遠征に賛成していることは矛盾していると考えると述べた。(中略) グウィン氏が評決を動議し、結果は賛成20、反対20だった。 グウィン氏は決議案を延期する動議を出し、ボーランド氏が反対した。(中略) 結局、延期の動議が勝った。

この議会の内容について、翌日のNYDTにボーランド議員擁護の意見記事が掲載されます。この記事もかなり長いので、原文にない小見出しをつけて、段落を多くして訳します。

上院は大統領に忖度している

ボーランド上院議員は困難な中で情報の追求をしているようだ。日本への遠征の目的を尋ねる彼の決議は再び延期された。上院は知りたがっていると見えることを望んでいない。上院は大統領の尊敬すべき意図を絶大に信頼している。遠征の意図が何か尋ねることで、大統領を怒らせたり、また不信感を表すことを恐れている。また、多分、尋ねた結果、回答が満足できるものでないことを恐れている。あるいは大統領が回答を拒否するかもしれない。しかし、動機が何であれ、ボーランド氏はこの問題に関する情報を行政部から引き出そうとする努力に対して明らかに大きな障害に遭遇している。 我々は彼の困惑を共有しているから、彼の失敗に特別な同情を感じる。この遠征の計画と目的に関する信頼できる確たる情報を手に入れることに大きな困難を経験している。政府機関によって至る所で、これが非常に大きな出来事となる;この国の商業に新たな分野を開く;東洋世界と合衆国の新たな関係をもたらす;様々な方法でこの共和国[の地位]を地球上の国家の中で高め、拡大する可能性が大きいと我々は聞かされ、安心させられている。これら全ては非常に喜ばしいが、あまり明確ではない。また、同じように強調されているのが、このアメリカ艦隊は日本当局が我々に被らせた損害の賠償を要求すること;日本の港を我々の商業に対して開港するよう強要すること;「どんな危険を冒しても」(原文強調”at all hazards”)日本の「首都」(Capital)に入ること;あの尊敬すべき国に地球上の1強国として義務を教えることだ。これらのより明確で、従ってより満足できる発表は政府機関のコラムを通して我々に伝えられた。アメリカ政府の日本への過剰な介入に黙従するのは恥

政府は他国の出来事に参加することに対して最も暴力的に抵抗してきた。多分この状況が我々をして政府を信用できなくさせている。彼ら[アメリカ政府]はヨーロッパの介入を恐怖に駆られるほど恐れているのに、日本に介入しようとする。その過剰な熱意に黙従することに恥ずかしさを感じると告白する。しかし、この明らかな矛盾を一致させようと試みる価値はないだろう。(中略) 議会の様々なメンバーはアメリカが自分たちのことに集中し、他国にも自国のことに集中させることを表明する目的のために、ワシントンの誕生日をこれ見よがしに祝福したが、我々は疑念を抱いている。ウェブスター氏[国務長官]やその他権力の地位にある著名な男たちの見方では、「我々自身のこと」(原文強調”our own business”)というのは必ずしも我が国の地理的境界には縛られていないようだ。国務長官ウェブスターは日本に干渉することを仄めかした

我らの輝かしい国務長官は多くの場で、他国の問題も我々の「こと」(原文強調”business”)であるという意見を仄めかしている。海の向こうの国々がしていることが我々には直接的に重要なことかもしれないこと;国際法と商法の様々な問題上、国際関係に触れる様々な事柄において、他の強国に警戒の目を光らせるのが我々の権利であり義務であること;地球上のあらゆる国と同様、我々が所有する権益を主張することである。(中略)数年前に彼が中国に送る我が国の大使に与えた指示を思い出せば、現政権が意図していることが次のようなことだと信じるのは不可能ではない。政権の機関が凄まじい聖戦で、我々特有の殻から外に出ることに反対したにもかかわらず、日本との関係、そしてその他の東洋の国々との関係を現在よりも良い立場に置くのが政権の意図だ。(中略)アメリカ人船乗りが日本に虐待されたので日本の港を封鎖し爆破する

この遠征が、東洋の海における我が国の商業[捕鯨]と船乗りたちを保護するために日本に行くと知ることで、我々は喜ぶべきだ。アメリカ人の船乗りたちが日本当局によって地下牢に閉じ込められたり、カゴで晒されたり、その他の方法で虐待されていると発見されたら、噂は間違いではなかったと信じる。[そうであれば、]彼らを解放するために必要な、いかなる方法を使っても解放するであろう。アメリカ人船乗りたちがこのような経験をしたと言われているので、このような扱いをこれ以上容認するよりは、日本のあらゆる港がアメリカ艦隊によって封鎖され、爆破されるのを見る方がいい。我が国に関しては、日本は主張する権利も、乱暴する権利もない。そんなことは地球上のいかなる文明国から、一瞬たりとも認められもしないし、我慢もされない。キリスト教の神の教えは国家や先住民族の領土権を無視して文明国に与えること

いかなる国も[世界と]「交際を断ち」(to isolate itself原文斜体で強調)、世界中を敵として扱う権利があるとは我々は信じない。国家の「領土」(原文強調Territory)に対する主権はいつも神の主権の下位にある。そして世界の政府のために神が確立した正義の道の下位にある。あらゆる国家の絶対的義務はその国の人民の幸せを促進することだと疑うことはできない。それは文明と開化とキリスト教を国境を通して広げ、人類の進歩と向上に向かって役割を果たすことである。この大陸の初期入植者たちが土地を奪い、その土地の野蛮な住民たちを追い払い、彼らの土地を人間の使用と栽培のために征服する者の手に委ねてきたことに、我々はどんな原則を正当化できるだろうか。土地は人間が耕し、征服し、産業と文明と幸福の住処とするために人間に与えられたという神の幅広い命令以外にはないのだ!(原文強調) したがって、普遍的進歩の道に永遠の躓きの石を置く権利はどの国にもない。(中略)日本が文明国に領土を使わせないのは、神が創造した地球の乱用だ

我々は戦争を始めることも、仕掛けられることも望んでいないし、領土の不当な強奪も、独断的強制も望んでいない。しかし、地球上の他の全コミュニティが要求するように、日本から我々への対応に正義を求め、他の強国を敬意を持って認めることを要求する権利がある。日本は世界を無視する権利はないし、他の国々の存在がまるで自分たちの権利を侵害するものだという扱いをする権利もない。地球は人間の使用のために創造され、人類の幸福と文明の進歩に貢献しない時は乱用されているという感じ方が一般的になり、強まっている。全国家はたとえそれぞれの機関は異なっていても、共通の義務と共通の権利があるという感じ方が強まり、広がっているのだから、日本やその他の東洋世界の国々が現在の孤立し、停滞した孤独の立場を永久に維持することは許されない。 我が政府が日本に送ろうとしている遠征隊が新たな関係と「新たな発展と新たな時代」を東洋の国々に開くという名誉ある顕著な役割を果たすことを信じている。

訳者コメント:これまでの論調からトーンダウンしたような、矛盾した内容に思えますが、皮肉か反語的表現とも読めるし、日本に開国を迫る声が強まっているので、多少妥協したような論調に変わったようにも読めます。キリスト教文明国が世界中の土地と自然を征服し利用することが神の教えと信じた結果が、現在の世界規模の環境問題だと教えてくれるような内容です。

続きを読む

『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』の日本遠征計画に対する批判は続き、「艦隊を江戸湾に送るのは日本人を恐怖に陥れ、不信感を持たせるだけだ」と警告します。 以下の記事も長いので、原文にはない小見出しをつけて、段落を細かくして訳します。

日本と合衆国

1852年2月24日(NYDT):「日本と合衆国」 この初春に出発するとされている日本遠征について、我々はほとんど聞かされていない。ペリー 提督がこの遠征を指揮するよう命じられ、主に蒸気戦艦で構成される大きな艦隊になる。この遠征の真の目的について、その公式の性格は何も暴露されていないが、最近出回っている噂が概ね正しいと思う。もし日本と我が国の通商が確立したら、双方にとって利益があると証明されるだろう。我々の意見は、もし優秀な外交官をこの目的のために採用すれば、通商までの段階は平和に、好戦的な態度を示さずに達成されるというものだ。

艦隊を江戸湾に送るのは日本人を恐怖に陥れ、条約に不信感を持たせるだけだ

ペリー 提督は今ワシントンで遠征の準備をしているそうだ。そして、彼が取るべき手段を海軍と国務省から口頭で指示を受けていると聞く。噂では、この遠征の準備を「威風堂々」(原文強調”pomp and circumstance”)と表現しているが、そこから判断するに、その指示がどんなものか知るのは簡単だ。数隻の蒸気戦艦と護衛のフリゲート艦と1,2隻のコルベット艦で構成されている艦隊が平和的な行進であるわけがない。そして、これらの船が日本の海に現れたら、かわいそうに海沿いの町の日本人を恐怖に陥れ、同時に正気を失わせるだろうと心配だ。そうなれば、彼らと誠意を持って交渉できるはずがない。その危機感から何らかの条約を結ばせることはできるかもしれないが、戦艦が離れたら条約を自由に破棄できると感じるだろう。日本は信用できない国か?

野蛮人を扱う際には、武力に訴える前に彼らの信頼と善意を得る努力が必要だと思う。もし彼らが信用できないとしたら、その裏切りは強制的な条約の後に現れるだろう。(中略)しかし、日本が信用できない国だという知識を我々は持っていない。[そうだとしたら]昔、日本と交易が許されたポルトガル人から、日本はこの[裏切りの]術を学んだのかもしれない。(中略) 日本には、我が国の地理的位置、広さ、我が国の軍事力、日本製品と生産物に対する我が国の需要が大きいこと、そして我々が代わりに何を与えられるかなどを十分に理解させるべきだ。そして最後に我々が国として度量が広いことを感じさせる必要がある。彼らにそう感じさせるためには、我々がそう振舞わなければならない。我々が彼らをそう扱うのは長い時間がかかるかもしれない。(中略)軍事力の強い国が弱い国に対して強制的手段を採る衝動と精神を我々は憎む。日本はキリスト教国から悪い助言を得ていた

日本には昔からアドバイザーがいた—しかも、非常に悪いアドバイザーだ—あるキリスト教国である。もし我々が望んでいることを日本との間で平和裡に達成できなければ、それは日本が唯一貿易を許可しているその国より、我々が外交において劣ることを認めるに等しい。我々の考えでは、[軍人ではない]一般人で十分な外交力と著名な能力を持つ人物に、重要な貿易交渉を任せるのがいい。船は1隻だけで、強制的目的で「脅しの」(in terrorem)艦隊を実際に[日本の港に]配置することは必要条件ではない。(後略)。

解説:ペリーの日本遠征の準備の様子を「威風堂々」(pomp and circumstance)と表現していると指摘している引用の出典はシェークスピアの『オセロー』のようです。オセローを貶めようとする部下のイアーゴーが、オセローの新婚の妻デズデモーナとオセローの部下との間によからぬ関係があるとデマを吹き込み、それに惑わされたオセローが嘆く場面で、この文言が発されます。武将として数々の戦勝を誇るオセローが輝かしい経歴ともお別れだと叫ぶように言う場面(第3幕第3場)です。日本語訳は福田恆存の訳です。 Farewell the neighing steed and the shrill trump, The spirit-stirring drum, th' ear-piercing fife,The royal banner, and all quality,Pride, pomp, and circumstance of glorious war!And O you mortal engines, whose rude throats The immortal Jove’s dead clamors counterfeit, Farewell! Othello’s occupation’s gone. ああ、みんなお別れだ! いななく軍馬、鋭い

喇叭の音、心を躍らす太鼓の響き、耳に

突裂く笛の声、軍旗の荘厳、輝かしい戦場のすべて、その誇り、名誉、手柄、一切とお別れだ! それに、ああ、あのすさまじい巨砲の

轟き、荒々しい

咽喉の

唸りに雷神ジュピターの怒号すら吹消してしまうお前ともお別れだ! オセローの、命を

賭けた事業も、ついに終ってしまった! “pomp and circumstance”を「威風堂々」としたのは、この文言がイギリスの作曲家エドワード・エルガー(Edward Elgar: 1857-1934)が1901年に作曲した行進曲名” pomp

続きを読む

1852年2月の『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』は、開国した方が安全というオランダ国王からの忠告に対し、将軍から回答があったことを紹介し、「外国人の完全な排除以外に平和はあり得ない」という回答は賢明な対応だと評価しています。 以下の記事は非常に長く、この時代のスタイルらしく、段落も非常に長いので、読みやすくするために、適宜、原文にない小見出しを付けて、段落を増やしました。

アメリカが日本を滅ぼす前に知っておくべきこと

1852年2月7日(NYDT):「日本に関するあれこれ」 アメリカの州の最西端から5000-6000マイル離れたアジアの東海岸に沿って、火山の島々が多数散在している。この島々はベーリング海峡からセイロン[現在のスリランカ]まで不規則に延びている。4万ほどの島々が中国の海岸線に相対するように延びているのが日本の帝国である。我が国の港から間もなく出発する遠征隊の目的地だ。この「テラ・インコグニタ」(原文強調terra incognita未知の大陸)に付与された関心は通商が開かれるという期待である。そこで『タイムズ』はあれこれの情報を提供する。我々が多くのことを教えてあげると提案する相手の国民について少しは知っておくのが賢明だろう。彼らの制度についてわずかでも知ること—この島国の王国について我々が知っている全ては「わずか」(原文強調)としか言えない—は無駄ではないかもしれない。我々が彼らを物質的に変えてしまい、多分、彼らを滅ぼしてしまう前に。(中略:日本の政治機構と欧米との接触の歴史が続きます)

将軍からの返答

オランダは[日本の]当局に苦情も言わずに服従することで、わずかの利益しかもたらさない出島の商館を維持してきた。1844年にウィリアム王[ウィレム二世]は[日本の]禁止政策の緩和を得ようと考えた。その目的で、将軍に書簡を送り、中国の戦争の結果を詳しく伝え、ヨーロッパの貿易大国に有利になるよう酷い貿易禁止を止めるよう要請した。この提案を大人らしく2年も[原文強調]熟考した結果、将軍は中国帝国の基本的法律が廃止させられたことを含め、あの帝国の出来事の進展を注意深く見守ってきたと述べた。この出来事はオランダ国王が彼の[開国を勧める]議論の元にしたのだが、将軍にとっては現行の政策を再確認する非常に強力な理由になっている。外国人の完全な排除以外に平和はあり得ないことが明確だ。中国がイギリスにカントンに足がかりを得させなかったら、中国の国内機関は邪魔されずに残っただろう。将軍は言う。 「1点でも譲ったら、我々は完全に弱くなる。これが、私の祖先が自由貿易を貴国に許可すべきかの妥当性を討議した時の論拠である。貴国が度々我が国に示した誠実な友好の証拠がなければ、貴国も他の西洋諸国と同じように厳しく除外されたことは確かだ。貴国が特権を得ており、今後も続くことを望んでいる。しかし、この特権をどんなことがあっても他の国には与えないよう特に注意しよう。保存状態のいい堤防を維持する方が、開いてしまってから裂け目が広がるのを防ぐより、ずっとたやすいからだ。我が国の役人にそのように命じた。我が国のこの政策の方が中国帝国のより賢明だと歴史が証明するだろう」。 日本はかなり洞察力があると言えよう。将軍は巧妙に主張している。

解説:オランダ国王ウィレム二世の幕府宛親書(1844年2月13日付)と幕府の返答について「オランダ国王ウィレム二世の親書再考」という論文から紹介します。親書の形式は「オランダ植民省文書中の国王の布告の形に良く似て」おり、「明らかに上から下へ向けた文書形式で、かなり非礼だと言わざるを得ない」(p.12)と評されていますが、日本側が問題にした形跡はないとのことです。親書の要点は、アヘン戦争を起こしたイギリスの東アジア進出と軍事衝突の危険性を日本は理解しているかの確認;アヘン戦争の情報によって薪水給与令が発令された[1842年]と「オランダ政府は認識しているが、薪水給与だけでは不十分な場合は、貿易を開始したほうがよいという示唆」(p.13)でした。 幕府からの返書は1845年7月5日付で、オランダ国王の親書の内容は「ヨーロッパ諸国の通商拡大要求は強いので、日本へもイギリス・フランスが通商を要求してくる可能性がある」と理解するが、領土を取ろうと思って来るのではないから、手荒に扱うと事態を悪化させるだろうと述べています。親書にはフランスへの言及はなかったのに、幕府側が付け足したのは、フランス海軍のセシーユ提督が琉球に宣教師を残して(

3-2参照)、日本進出を狙っているという情報を幕府が得ていたからだろうとのことです。 返書の後半には、日本が近世初期は諸外国との通交を行なっていたこと;朝鮮・琉球は「通信之国」、オランダ・中国は「通商之国」に限定していたこと;オランダは「通商之国」だから「国王親書への返事を書くことは『祖法』に反し、返事はできない」が、「老中からオランダの『摂政大臣』『政府諸公閣下』宛に返書を送る。しかし、今後は、書翰を送って寄越さないように、送ってきても開封せずに返送する」(p.16)という主旨の内容が書かれていました。 オランダ国王親書に対する幕府の姿勢が明らかになったので、オランダは薪水給与令を1851年まで広報しませんでした。各国が“日本が排外政策を放棄しつつある”と解釈するのを恐れたからですが、幕府は” 薪水給与令は、ただ人道的な漂流民の救済を目的としたものであり、従来の国法を変更するものではないので、誤解のないように、各国に再確認せよ“とオランダ商館長に命令し、オランダ植民大臣が外務大臣に要請したのは1851年3月でした。また、日本沿岸の測量を禁止する1843年令をオランダは1847年にイギリス・フランス・アメリカに伝えました(p.19)。この幕府の返書が将軍からとされて、1年後に『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』に紹介されたということのようです。

アメリカの過去の開国交渉

合衆国政府は繰り返しこの島国に拠点を確保しようと試みてきたが、他のヨーロッパの国々と同じく成功しなかった。1846年にビドル提督(1-2参照)がこの帝国の法を犯すというミスをして、江戸湾内でフリゲート艦の錨を下ろそうと入港した。目的は通商関係を結ぶことで、将軍に手紙でその目的を知らせた。提督が交渉を始める目的のこの失態に怒った将軍は素っ気なく以下のように言った。 「日本の法律では、日本人はオランダ人と中国人としか貿易ができない。アメリカが日本と条約を結ぶことは許されないし、この帝国との通商も許されていない。その他の国にも許されていない。それに、外国に関することは江戸湾ではなく、長崎で対応することになっている。したがって、出来るだけ早く出て行き、二度と戻ってきてはならない」。 その後間もなくして、スループ型軍艦が日本のある島で難破したアメリカ人の船乗り2,3人の返還を要求するために派遣された。この点に関する日本の法律にもかかわらず、彼らはすぐに丁重に引き渡された。米日政府間に存在する敵意の根拠は?

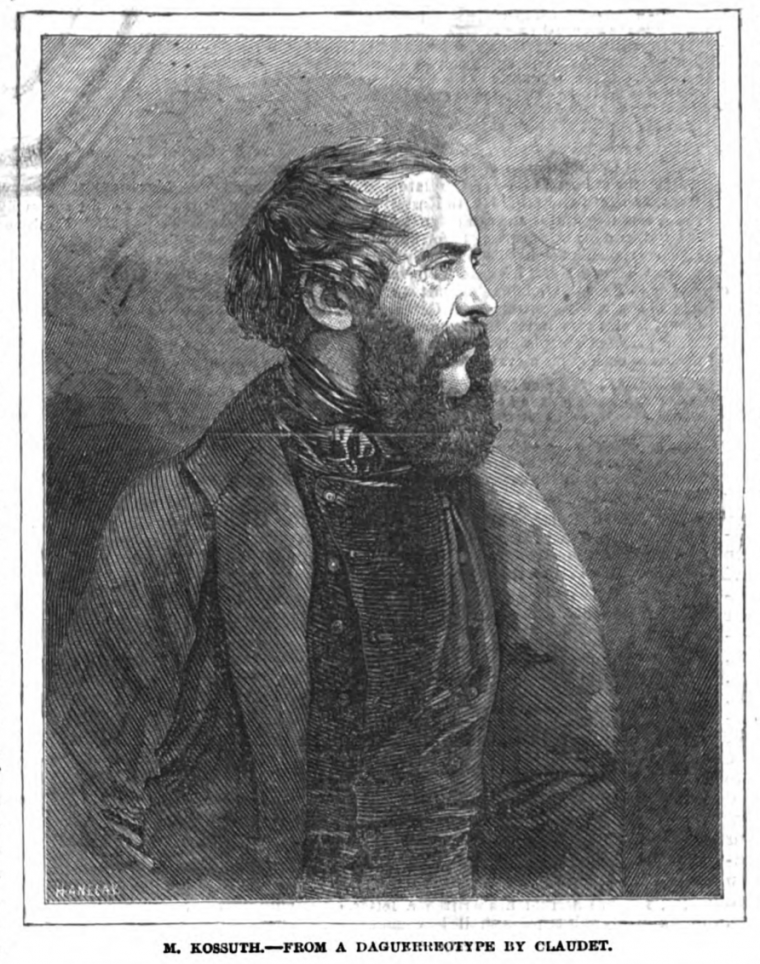

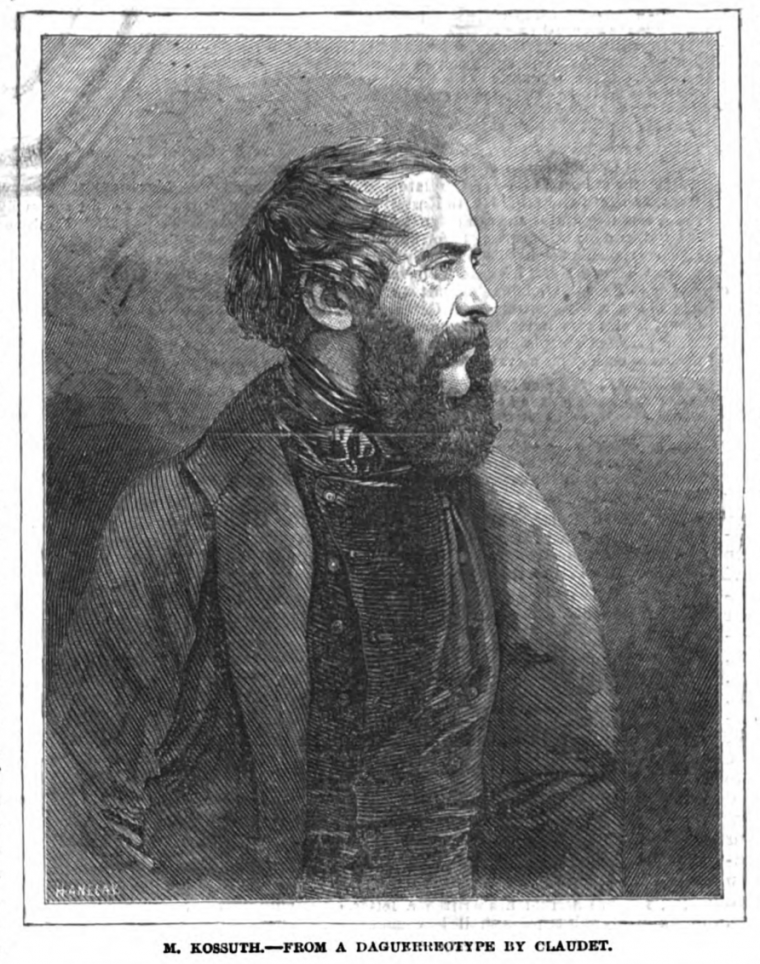

現在両国政府の間に存在する敵意の根拠が何かあるのか我々は知らない。[日本遠征の]手段を提案した者はもちろん我々よりも知っているのだから、近く我々を啓蒙する努力をしてくれることは疑いない。それまで我々は今持っている光[情報]で我慢しなければならない。以下が集めた光の焦点である。 日本は半野蛮の帝国である。その全歴史において退化もしなければ、進歩もしない国で、人類国家に対して奇妙な見世物を晒している国である。合衆国の我々は明白な使命(manifest destiny)によって「その迷信を征服」(原文強調”conquer its prejudices”)しなければならないと確信しているので、銃弾と弾丸と砲弾でノックし、通路を開く提案をする。目的は天啓を[日本に]入れ、綿布の貨物船を年に2,3隻入れることだ。日本の法律、習慣、社会的慣習は[日本]歴史の最初期から変わっていないと証明されている。これは人類から完全に隔離された結果である。だから、我々はこの授業[日本遠征]をするのだ。多分これから持つ全ての往来に匹敵する価値がある。この授業とは、どの国も他国との交流から自らを遮断し、世界の常識に従うことを断り、国際義務を分担することを拒否することは不可能であり、感覚力と活力のある存在ではなく、現在の日本のように、ミイラになってしまうと教えることだ。この授業の教科書はすでにコシュート氏が発表している。

コシュートの英米講演旅行

上記の記事の最後の文「この授業の教科書はすでにコシュート氏が発表している」の意味は、ハンガリーの革命家コシュート・ラヨス(ハンガリーでは姓名順Kossuth Lajos: 1802-94)が当時アメリカで遊説していて、その中のスピーチで日本について言及していることを指します。コシュートは英米でハンガリーの独立運動を支援してほしいと訴える遊説を行い、英米両国で熱狂的に受け入れられたことが、『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』(ILN)と『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』(NYDT)の報道でよくわかります。両紙で毎日のようにコシュートのスピーチが掲載され、NYDTには挿絵はないのですが、ILNの挿絵と同じ状況がアメリカでもあったことが記事からわかります。 M. Kossuth Addressing the People from the Mayor’s House, at Southampton.(, p.545)

The Illustrated London News, Nov. 1, 1851. コシュート氏—クローデによるダゲレオタイプ(銀版写真)から(, 1851年11月22日)

以下の挿絵はイギリスのサウサンプトンでのコシュートのための晩餐会の様子(1851年11月1日付ILN)ですが、アメリカでも豪華な晩餐会の模様が報道されています。12月11日にニューヨークで行われた晩餐会のメニューの全容がスープからデザートまで、合計100点余まで掲載されています[ref]”The Kossuth Dinner.—Magnificent Banquet.—Kossuth’s Great Speech—Doctrine of Non-interference”,

The New York Daily Times, Dec. 12,

続きを読む