記事

英米に伝えられた攘夷の日本(6-7-4-12)

英米に伝えられた攘夷の日本(6-7-4-11)

1937年12月22〜23日の『ニューヨーク・タイムズ』は日本で反戦・反ファシズムの運動をしていた著名人を含む多数の人々を「平和の妨害者」と呼んで逮捕したと、戦争推進の日本政府・日本軍の矛盾を皮肉る記事を掲載しています。 1144 続きを読む

英米に伝えられた攘夷の日本(6-7-4-10)

1937年12月21日の『ニューヨーク・タイムズ』社説が日本の将来を予想しています。

『ニューヨーク・タイムズ』のパナイ号爆撃報道9日目:1937年12月21日続き(注1)

- 「アメリカ人が中国で逃避中に立ち往生—女性と子どもたちが漢口から逃避中に揚子江上の防材で引き返す—日本は攻撃続行—ロンドンは新首都に安全地帯を求める—香港は不安」:AP通信、上海発、12月21日(p.19,「中国からのクリスマス・カードでサンタが戦闘地帯上空を翔んでいる」というキャプションのクリスマス・カード掲載)

- 「合衆国軍は中国に留まるとハルが言った—現在の緊急事態では軍を撤退させないと上院議員に伝えた」:ワシントン発、12月20日(pp.1, 19)

現在の特殊な状況下で自国民の生命と財産を守る方法を主要列国は中国政府の承認のもとに作成し採用している。例えば、現在でも治外法権の管轄区があり、それに付随するものがある。アメリカ国民もその他の国の国民も数世代前に中国に行って、様々な職業その他の活動で暮らしてきて[訳者強調]、中国の状況の中で特権もあれば、不利益な面もある。アメリカ政府は他の国の政府と共に、様々な権利を受け、結果として様々な義務も負っている。現在のような状況が続く中で、彼らは突然この地を捨てることも、過去と切り離されることもできないし、アメリカ政府も義務と責任を捨てることはできない[訳者強調]。 アメリカ海軍の船と上陸部隊の小規模な分遣隊は、アメリカ国民の生命・財産・活動が影響を受けるような、特に地域的混乱や認定されていない暴力[訳者強調]から彼らを守り、秩序と安全を維持するために中国に駐留している。これらの船と部隊はどんな意味でも攻撃の任務に当たったことはない。アメリカ政府の長い間の希望と予想は、彼らの適切な機能が必要なくなったら、撤退させることだった。2,3ヶ月前に我々は撤退に好都合な時が近づいたと思った[訳者強調]。しかしながら、今はその撤退を実行する時ではない。

- 「斎藤[駐米大使]の話が批判された—コナリーは斎藤のラジオ談話は政府から承認を得るべきだったと言った」(p.19)

- 「日本の団体がパナイ号『救済』基金を支援」:東京発、12月20日(p.20)

- 「日本が南京を攻撃する光景」[写真2枚掲載:燃える南京の町からボートで離れる日本軍、南京のアメリカ大使館の敷地内地面に空爆を避けるためにアメリカ国旗を置く人物]

- 社説「中国における日本」(p.22)

日本が中国で追及するのは利益を生むマーケットではないのか?

これを信じる理由はいくつかある。少なくとも陸軍の作戦が中国で始まって以来、日本のあらゆる派閥が戦争感情で一致団結して以来、中国で何を追求するのかの適切な政策に関して、国民の意見と陸軍の意見の間に深い溝が広がった。日本が中国で何を必要とするかは何よりも日本製品にとって利益を生むマーケットだという事実を理解して、先見の明のある東京の文民リーダーたちは昨夏、賽が投げられる前は、和解政策を支持し、中国の親善を意図的に培おうとした。彼らのアドバイスは破棄され、日本の中国政策は実際は陸軍によって決められたことはその後の出来事の経緯から明らかである。 しかし、今上海からのニュースで現れているのは、陸軍自体の内部で長い間潜在していた闘争—伝統的な保守系の意見と昨年クーデター未遂事件を企んだ、いわゆる青年将校派閥の意見との分断—が中国を侵略した陸軍の規律に影響を与え始めていることだ。この場合、90万人もの部隊で青島、漢口、広東という広範囲を目的にした大規模な作戦が、揚子江で起きたような事件に似た事件が起きることに繋がることを恐れる理由は、なおさら今以上にある。日本の中国政策の3つのリスク

日本が現在追求している政策には、散在する中国軍部隊との遭遇という問題とは全く別に、日本にとって疑いないリスクが3点ある。最初のリスクはパナイ号沈没のような「事件」(原文強調)がもっと起きる可能性だ:外国に対する直接的侮辱はこれらの国々で憤りが徐々に高まりを生むのは必然だ。 2番目のリスクは日本政府の財力が陸軍が政府に課する巨大な事業に耐えられないことを証明するだろう。3番目のリスクは、たとえ最初の2つのリスクがうまく避けられたとしても、最終的に日本製品にとって不可欠なマーケットを破壊することで、取り返しのつかない被害を自らにもたらしたとわかるだろう。この関連で我が社の上海特派員の最近のコメントを思い出すのがふさわしい:戦争が長引けば長引くほど、破壊が大きくなり、中国通貨が完全に崩壊する日が近づき、日本にとって中国での好機はどんどん少なくなると戦争の最後に分かるだろう。[訳者強調](中略)日本が求める鉱山と自然資源の開発は現実的に不可能だ

日本の軍閥は中国マーケットをほとんど失っても、新たな「傀儡」[原文強調]政府[複数形]が立ち上げられた地方の鉱山と自然資源を日本が開発することで相殺される以上[の利益]だと希望しているのは明らかだ。しかし、この種の開発は途方もなく高いビジネスで、おそらく追い詰められている日本政府自体の力の及ばないことだ。そしてこのビジネスは外債という形の財政援助を必要とする。このような援助を日本はおそらく得られない。なぜなら、外国政府は満州の傀儡政府を意図的に承認していないのだから、万里の長城の南の傀儡政府を承認する、または、新たな「独立」(原文強調)政府にローンを認めると信じる理由は全くない。 我々の場合は、もしアメリカの銀行やわが国の商業的関心が、日本が中国国民から盗んだ資産の持続を確かなものにする行為をアメリカ国民が許すと、日本が一瞬たりとも信じるとしたら、日本はこの状況を酷く読み違えているのは確かだ。『ニューヨーク・タイムズ』のパナイ号爆撃報道10日目:1937年12月22日(注2)

- 「日本が英首相から警告—チェンバレンは強硬— [数々の]挑発によってロンドン[政府]の忍耐の限界がくると言った—誠実さの証拠を示せ—中国に戦艦を送れと自由党が求める—労働党はボイコットを主張」:ロンドン発、フェルディナンド・クーン・Jr.、12月21日(pp.1, 12)

イーデン氏は、戦争準備としての制裁でない限り、いかなる制裁の考えを否定するとはっきり述べた。(中略)野党労働党党首のクレメント・R. アトリー(Clement R. Attlee: 1883-1967)は日本による英国とアメリカの戦艦攻撃は満州国併合直前に日本がロシア船を攻撃したことに「不吉な類似」(原文強調)があると主張した。「香港が本土から切り離され、上海は遺棄されるかもしれない」と予想して、英国政府は日本を抑止することに失敗していることに「政府自身の過去の行動の結果を得ている」とアトリー氏は政府を非難した。 野党党首は、日本が外国船を攻撃したのは、「その結果どうなるかを見るためで、中国内のその他の人たちの生命・財産・権益を完全に考慮していない」と言った。「日本はまるでフランコ将軍[原文注:スペインの反乱リーダー]のように振る舞い、英国商業はスペインの女子供と同程度にすぎない。日本は極東のヘゲモニー[覇権]を欲しているのだ」と言った。アトリーは国際連盟の権利と義務は「中国が侵略と戦うことを支持することだ」と締めくくった。続きを読む「スティムソンは戦争国民投票に反対—ラドロー計画は国家の防衛システムを破壊すると主張」(p.1) 「中国は楽観的;ソヴィエトが援助—ロシアは外モンゴルが日本と戦争したら外モンゴルを援助すると見られている—山東省は侵入者を追い立てた—数万人が攻撃を恐れて青島、広東、漢口から避難」:ハレット・アベンド、上海発、12月22日(pp.1, 15) 「フランスは極東の地位を維持—権利を守るが戦争は避ける—西洋の威信運動に参加する用意」:P.J.フィリップ、パリ発、12月21日(p.13) 「白人支配の終焉を見る—スヴェン・ヘディンは日本が間もなく東洋を支配すると言う」:ストックホルム発、12月21日(p.13)

日本の中国侵略と世界を揺るがしたジンギスカンとティムールの征服を比較して、スウェーデンの有名な探検家スヴェン・ヘディン(Sven Hedin: 1865-1952)は昨夜こう言った。「極東の白人種の統治はまもなく確実に終わる」。中央アジアの権威であるヘディン博士はスウェーデン王立アカデミーの講演で、最近の出来事は「警告だけでなく、白人の重荷[white man’s burden: 植民地を支配する白人の責任]がやる気のある日本にすぐに取って代わられるという最終信号だ。これがヨーロッパにとってどんな結果をもたらすか誰にも予想できない。世界全体が戦争精神異常の影響下にある。行き着く先は人類を目隠しのまま地獄に向かわせるようだ」と述べた。「上海は日本の動向に不安—過激派は中立国に対する敵意から問題を起こすと予想される—パナイ号審査は終了間近—海軍の船とその他のアメリカ船3隻の中国人生存者が病院に到着」:上海発、12月22日(p.15, 「東京部隊は無罪放免、原田熊吉少将」というキャプションで、原田少将の写真掲載)

上海の中立国の高官は日本政府と揚子江地域の日本陸軍の過激派が優勢になったと信じている。中国に対して更なる懲罰的措置が必要だという東京の宣言は上海-南京地域の陸軍司令官である松井石根大将の中国を和平交渉に誘おうとする努力とは奇妙に矛盾する。中立国の旗と資産に対する侮辱の後の日本の態度のせいで不安が増している。悔い改めなしの謝罪、適切な保証なしの謝罪は急速に愚弄になっている。正式の昔ながらの国際間のエチケットは馬鹿げたものにされ、風刺漫画家の題材にされている。 パナイ号と蕪湖事件、英国砲艦レディーバード号の砲撃の責任を転嫁しようとする橋本欣五郎大佐、南京獲得後の権限の分裂、規律の崩壊などは命令をどの軍が実行するのか、どの軍が混乱を起こしているのか見極めることを難しくしている。「上海に秘密が指令された」

パナイ号砲撃と英国砲艦への攻撃の影響が広がることに驚いて、日本当局は上海の公式報道官にこれらの事件について話すことを禁じた。今朝、パナイ号と蕪湖攻撃に関するニュース全ては今後東京からのみ発せられると発表された。これらの事件に関する調査は上海の松井大将の司令部で行われるのに、全報告書は極秘として東京に送られる。 橋本大佐、または陸軍の上級将校がこれらの事件の処罰として東京に召喚されたか、または日本海軍が三竝貞三少将を解任したようなことを陸軍もするのかという質問に、陸軍報道官は全く知らされていないと言った。12月12日の嘆かわしい出来事の責任が橋本大佐に決定されたのか質問すると、報道官は「そうだとも、そうじゃないとも私は言える立場にない」と言った。 現在、橋本大佐を放免させるために、彼は大将に南京に最終攻撃を命じられ、命令に従っただけだと発表するのだろう。もしこの政治的戦略が採用されたら、多分この大将は最終的な勝利の攻撃の栄光と軍事的名誉を剥奪されることを意味するが、それはまたその後の大量処刑、略奪、強姦に対する世間の非難から守られることになるだろう。 筆者は今朝、日本の公式報道官の一団に橋本大佐が12月12日と13日に南京全体の司令部からの命令で動いたのか、それとも、蕪湖地域で独立の命令を発する権限を持って彼独自の決定をしたのか質問した。答えは大将の名前は発表できないし、橋本大佐の権限がどの程度かも明かすことはできないというものだった。 12月12日に太湖を基地にしていた飛行機がパナイ号を爆撃したのか、その飛行機が橋本大佐の命令で飛んだのか、または海軍が南京と蕪湖の間の揚子江上の船全てを無差別爆撃するよう命じたのかという質問に、報道官は「陸軍が海軍に、南京から多くの中国船が逃げたと伝え、それを爆撃するよう依頼した。海軍が命令を出し、この依頼を実行するよう命じた」と答えた。(中略) 驚くほどの独創性のなさで、日本が立ち上げた北平の暫定政府は満州国によって大昔に陳腐にされた方法と無用の言葉を散りばめた言語を使っている。北平レジームは「日本政府に新国家が産業、財政、文化、外交問題に対処するために日本人アドバイザーを推薦するよう熱心に依頼している」(原文強調)。この必然の成り行きとともに来たのは、新たな東京の報道で、東京は北平レジームを正式に承認するという。これは中国政府を和平交渉に強制させるための脅しだと信じられている一方で、ここ上海ではもし和平が遅れれば、日本はこの脅しを実行すると認識されている。「合衆国は中国に感謝」:AP, 漢口発、12月21日(p.15)

合衆国大使ネルソン・T.ジョンソンは国務省を代表して、中国政府に日本によるパナイ号爆撃の生存者を救助してくれたことを感謝した。

英米に伝えられた攘夷の日本(6-7-4-9)

パナイ号・レディーバード号事件の調査に東京から来た中佐と上海の陸軍武官の証言の違い、前言の撤回などの混乱状態が『ニューヨーク・タイムズ』で報道されます。

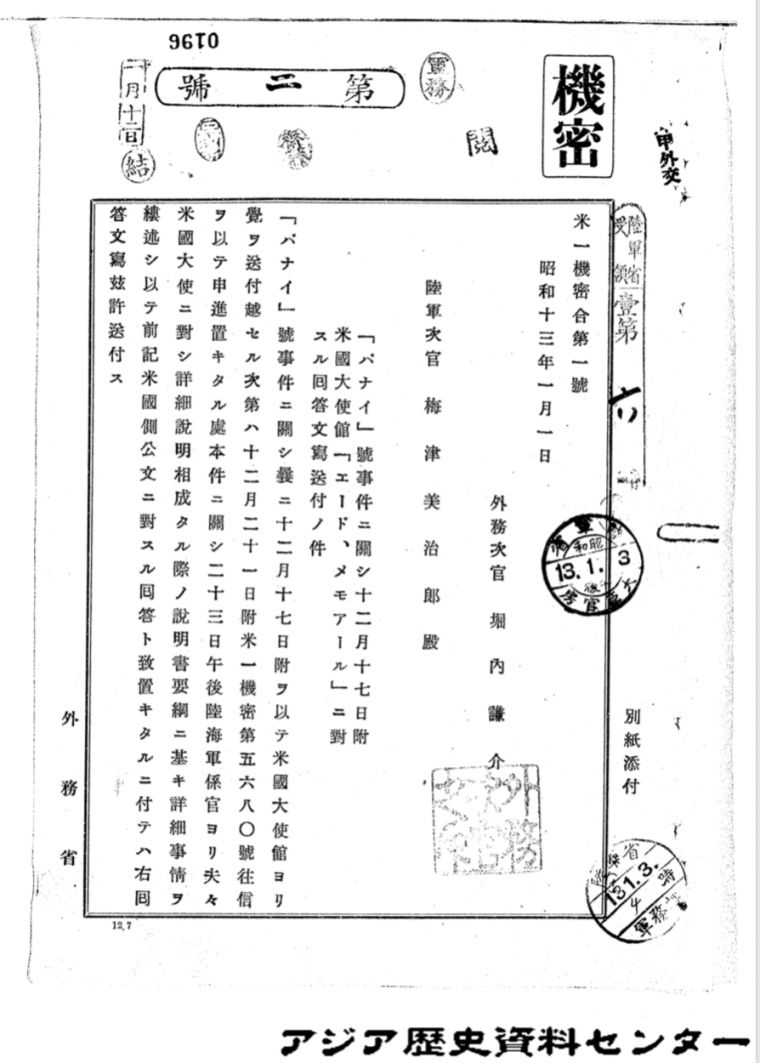

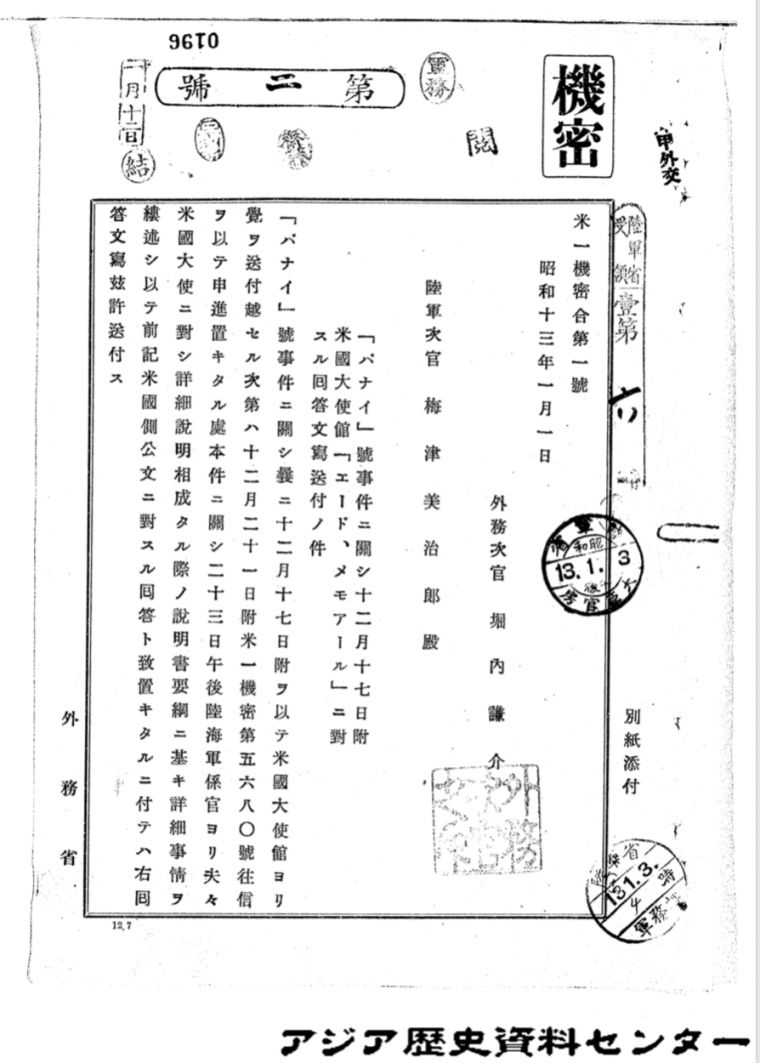

出典:国立公文書館アジア歴史資料センター(注1)

出典:国立公文書館アジア歴史資料センター(注1)

出典:国立公文書館アジア歴史資料センター(注1)

出典:国立公文書館アジア歴史資料センター(注1)『ニューヨーク・タイムズ』のパナイ号爆撃報道9日目:1937年12月21日(注2)

- 「東京の軍国主義者たちは合衆国が要望した保証を遅らせた;将官は部隊を弁護—日本の少将はパナイ号を非難したが、反駁の最中に撤回—陸軍報道官がついに[米国の]砲艦は東京部隊を砲撃しなかったと認めた—彼は機銃掃射した陸軍を無罪放免にした」:ハレット・アベンド、上海発、12月21日(pp.1, 20)

「橋本について回避」

この件の当事者、橋本大佐について身元確認を尋ねられると、原田少将は渋々、名前は欣五郎だと言った。この橋本は1936年2月の東京の反乱に関係した橋本かと尋ねられると、原田少将はイエスもノーも言うことを拒否し、この種の件について勝手に話せないと言った。原田少将の側にいた西義章(1898-1943)中佐が紹介された。パナイ号・レディーバード号暴挙を調査するために東京から飛んできたという。彼は昨夜遅く南京から上海に飛行機で戻ってきたが、「パナイ号が実際に日本陸軍部隊に3発の大砲を撃ったかは疑わしい」という新たな証拠を得たと言われている。原田少将は個人的にはこの点で非常に疑わしいと思い始めていて、西少佐が同意してくれたと言った。質問が鋭く畳み掛けられると、西少佐は突然立ち上がって、刀を取り、帽子を掴むと、東京行きの飛行艇に乗らなければならないので失礼すると言った。 西少佐は調査結果を説明する前に、彼の話は非公式であり、純粋に個人的意見だと断った。パナイ号が日本部隊に砲弾を撃ったという告発について、その部隊の指揮官の報告では「3発上空で聞こえ、砲弾が飛んで行くような音だったが、続いて爆発の音がしなかったというので、パナイ号からの砲弾についての指揮官の印象は正確ではないと自分は思う」と西少佐は言った。「原田は西を否定」

西少佐は去る前に、パナイ号が機銃掃射されたという非難は事実ではない、なぜなら、陸軍部隊のランチには重機関銃はなかったからだと主張した。しかし、西少佐が行ってしまってから、原田少将は鋭い質問をされると、ランチの日本兵たちは軽機関銃を持っていたと認めた。 原田少将も西少佐も、陸軍部隊がパナイ号に乗船する前に爆撃されたスタンダード石油のタンカー2隻の身元は知っていたし、アメリカ人の負傷者を救助したから、パナイ号がアメリカの砲艦だと完全にわかっていたため、パナイ号に乗船する前にパナイ号を機銃掃射する動機は全くないという主張を強調した。 昨晩の原田少将の報告は矛盾と食い違いに満ちていたので、橋本大佐をかばうためだとみなされる。筆者が最も確かな筋から聞いたところでは、日本陸軍のランチ[複数]は12月12日日曜の午後1時に蕪湖を出て、これらの船はアメリカのすべての証言によるとパナイ号を機銃掃射した。したがって、筆者は昨夜の記者会見で原田少将に尋ねた:この不慮の出来事は橋本大佐が認めた揚子江上のすべての船を砲撃せよという命令のもとに行われなかったのか。すると、会見にいた日本陸軍・海軍・大使館の代表者、9人の日本人全員が仰天した様子を見せた。原田少将はこの質問には現時点では対応できないと答えた。 同じ確かな筋によると、パナイ号事件全体の責任は海軍ではなく、日本陸軍にあるという。この事情は以下の通りだ。 問題の飛行機は上海所属でも海軍の空母所属でもなく、無錫(Wushing)近くの太湖(Lake Tai)を使っており、川を北に逃げる中国軍を邪魔する作戦を陸軍と共にするよう命令されていた。12月12日朝、彼ら[飛行士]は陸軍から蕪湖と南京の間の揚子江上の船全てを爆撃せよと命令を受けた。海軍の飛行士たちは大胆にこの命令に抗議したが、命令が厳しく繰り返されたので、従った。この事実は原田中将の調査では完全に無視された。飛行士たちに命令した陸軍将校の名前ははっきりとは確定しなかった。しかし、英国砲艦レディーバード号を4回砲撃した後、蕪湖で砲台の照準を船にあてろという命令を下したと橋本大佐がレディーバード号の司令官に認めたやり方と同じだ。「陸軍に代わって謝罪」

もう一つの奇妙な展開は、昨日の午後3時ちょっと前に原田中将が合衆国海兵隊のジョン・C.ボーモント(John C. Beaumont)准将を訪ね、パナイ号事件における日本陸軍の参加について深い遺憾と謝罪を表明したことだ。ボーモント准将との会話の中で、原田中将は日本のランチがパナイ号を機銃掃射したことを否定しなかったが、彼の謝罪と遺憾の意は暗黙のうちに罪を認めたことになる。他の公式ヴァージョンは陸軍は無罪だとみなしている。この種の矛盾について、上海の全外国官界の印象と感じ方では次のような見方が深まっている:日本政府は戦場の陸軍に対して、はっきりとした権限を確立する課題があり、明らかに[日本軍が]思い通りにするようになっている(訳者強調)。[中略:この後、非常に長く日米の主張を紹介] パナイ号が日本陸軍部隊に砲撃したという告発に関して、『ニューヨーク・タイムズ』のジェームズ・ソン(James Soong)が撮影した沈没してゆく合衆国砲艦の写真がパナイ号の2台の3インチ銃の位置をはっきり示している。海軍の人間なら誰でも一目でこの銃が発射されていないことがわかる。- 「東京は回答を遅らせる」:ヒュー・バイアス、東京発、12月20日(pp.2, 18)

「日本軍を満足させなければならない」

これらの躊躇は外務省がワシントンを満足させる意思がないことを反映しているのではなく、陸軍と海軍に受け入れやすくする方法を編み出す困難さを反映している。日本軍はパナイ号が沈没し、英国艦船4隻が攻撃された不運な日の出来事を説明するのに、大きな困難を経験している。陸軍と海軍の中国司令部からいまだに報告書が届いている。これらの報告書には一致させなければならない矛盾が頻出している。 東京の当局はレディーバード号砲撃の責任者だった橋本欣五郎大佐からの声明をまだ受け取っていない。彼は蕪湖を出て、審問は彼に届いていない。パナイ号事件に関する膨大な報告書が今日ようやく上海から外務省に届いた。 東京で今主張されているのは、海軍の飛行士がパナイ号と同じ場所で日本陸軍のランチの兵士たちが懸命に日の丸を振ったのにランチを爆撃したことだ。パナイ号に乗船した[日本]兵が沈没するパナイ号の乗組員に発砲したことは、日本の審問ではまだ確定していない。「詳細は国民に秘密にされている」

この事件の不吉な側面は日本国民には完全に隠されている。「衝撃的な事実」(原文強調)と呼ばれることは、陸軍のランチが友人である海軍の飛行士に爆撃されたことが暴かれないことだ。日本国民が知っていることは、ただアメリカの砲艦が沈没し、英国船4隻が戦闘の最中に誤って砲撃されたことだけだ。三竝貞三[Keizo Mitsunamiと名が間違ったローマ字化]少将の召喚はまだ隠されており、6人の飛行士が軍法会議にかけられたという上海からの噂は確認できていない。 この事件の説明が発された命令が川で動いているものすべてを攻撃せよというものだったか、飛行士と兵士たちが戦闘で興奮していたので、中立国と敵との区別ができなかったのか、あるいは、視界が悪くて彼らが判断できず闇雲に攻撃したのかという疑問に、東京に届いた情報は今のところ答えていない。「広東[攻撃]の計画」

[前略:日本軍が次に広東攻撃に向かうという予想について] 宣戦布告の問題がパナイ号事件で再燃した。宣戦布告した戦争状態だったら、日本陸軍と海軍の作戦は国際法のもとで行われていたはずであり、それは地域の外国戦艦すべてを支配するものであったはずだと指摘されている。- 「天皇との会議はなし」:AP通信、東京発、12月20日(p.18)

「否定は撤回された」

外務省報道官は今日以下のように言った。「私が[パナイ号が水上艇に砲撃されたという](原文注)報告を否定したのは、そういう情報を得て信じたからです。つい先ほど得た情報に基づき、声明を変えなければなりません。日本のボートがパナイ号の近くにいたのは事実です。今はっきりさせなければならない重要点は、どちら[パナイ号か日本のボートか]が最初に発砲したのかです。日本のボートに乗っていた陸軍士官はパナイ号が最初に発砲したと信じています」。 「どちらが先に発砲したか」という自分の質問もかかわらず、報道官は日本のボートがアメリカの船を機銃掃射したかどうか明確に言うのを断った。 続きを読む英米に伝えられた攘夷の日本(6-7-4-8)

パナイ号事件について、中支那方面軍司令官・松井石根大将が『ニューヨーク・タイムズ』の特派員を呼び出して、米国の新聞を使って自分の地位保全を図る計画に協力を求めました。

『ニューヨーク・タイムズ』のパナイ号爆撃報道8日目:1937年12月20日 続き(注1)

- 「米国大使館は漢口から撤退の準備—日本軍の爆撃の最初の兆しでアメリカ人300人は市から逃げる予想—広東攻撃を東京は差し迫っていると見る」:AP通信、漢口発、12月19日(p.1)

- 「陸軍内の亀裂が見られる—松井大将の軍隊内の規律強化の努力は無視された—全階級が影響を受ける—大将は攻撃が意図的ではなかったと示す報告を強調」(p.1)

レディーバード号号爆撃の首謀者は2.26事件の首謀者

- 「日本軍の司令部に分裂」:ハレット・アベンド、上海発、12月20日(p.1)

「日本当局は危険を予想」(pp.1, 16)

本記者が最高権威(訳者強調)から聞いたところによると、陸軍の保守派だけでなく、政府内全般でも、不安が急速に高まっているという。もし橋本大佐が少なくとも、パナイ号を空爆した海軍の飛行部隊長、三竝貞三少将と同等の処罰を受けなければ、日本陸軍の幹部にはもはや道理がないからルーズベルト大統領の例にならって、日本の天皇に直接抗議すると全ての外国政府が感じるだろうと恐れた。 橋本大佐が政治的影響力を使って地位を守ることは、陸軍の全階級における規律に破滅的な影響をもたらし、兵卒でさえも、将校たちが罰せられないなら、自分たちが略奪や強姦してもいいのだという態度を取ると言われている。松井大将を支持する保守派の陸軍将校たちは、南京占領に続く、規律の崩壊と惨状はこの状況から直接来ていると言う。彼らは規律を立て直す必要性を痛切に感じている。この将校グループは揚子江地域を指揮する長谷川潔司令官下の日本海軍は、パナイ号砲撃を懸命に償おうとしたが、陸軍は7日もたっているのに、責任回避と問題を曖昧にしようとすること以外何もしないと認めている。 [陸軍の]保守派将校たちは橋本大佐と彼の支持者たちが、パナイ号が砲撃され撃沈された日に英国砲艦レディーバード号を砲撃したことの弁解について「信じられない」と表現した。この遅れた説明は昨夜[12月19日]提供されたが、砲撃が起こった時、川には霧がかかっており、レディーバード号の煙突からの煙で、岸にいる者たちはこの船が中国砲艦で、北岸に逃げる中国兵を満載した多数のはしけとジャンクを隠すために川に煙幕を張ろうと確信していたという。 陸軍の報道官は昨夜、上海で、パナイ号事件の陸軍の役割に関する報告を文書として今日発表すると約束した。日本兵を満載した発動機艇がパナイ号砲撃前にパナイ号を止めて、パナイ号の司令官と発動機艇の司令官が名刺交換したと報道官が認めた。しかし、パナイ号の国籍を確認した部隊は揚子江北岸に向かい、浦口(Pukow)への進軍に参加したと報道官は言った。橋本欣五郎大佐の経歴

橋本大佐は興味深い経歴を持っている。1917(大正6)年にロシアの日本大使館武官だった。彼は大使館の窓から何日もロシア革命の市街戦を観察していた。彼は市街戦の技術的詳細に対する関心を長く示し、彼の敵によると、彼はロシア滞在中に革命思想に感銘を受けるようになったという。「橋本は党派を結成—1936年反乱後に青年団体が創設された」

橋本欣五郎大佐は過激でファシスト傾向を否定しているが、1936年の東京の陸軍蜂起以降の行動は陸軍内のより保守的グループと日本の政権内に相当の不安を起こした。(中略)予備リストに入れられた後、彼が1936年に大日本青年党を設立した時、この新たな動きについて「見ていてくれ。橋本はただじっと座って話すだけの人間じゃない」と周囲に語った。彼が強い関心をもって観察されていたことは言うまでもない。 彼の青年運動は急速に発展し、陸軍の青年将校たちは強固に団結し、橋本大佐は彼の支持者の間に大きな影響力を持つ進出勢力になった。彼の権力、または大胆不敵さが発揮されたのは、攻撃されたパナイ号救出のために英国砲艦ビー号が揚子江を航行していた時である。橋本大佐はビー号に警告を発し、もし航行を続けるなら、岸の砲台から攻撃すると言ったが、ビー号は警告を無視して、航行を続けた。橋本大佐は彼の部隊は英国国旗と中国国旗の区別ができないから航行は危険だとビー号の司令官に言った。後にAP通信によると、蕪湖での英国砲艦レディーバード号の砲撃に関して、橋本大佐は英国の抗議に対して、「川の船を全部砲撃せよ」と命令されていたと言った。 日本の政治におけるこの新たな人物は元トルコとロシアの武官だった。軍人としての彼は日本帝国中に知れ渡っていた。彼は一時、満州侵略の時の主要銃砲隊を指揮していた。1936年2月26日の反乱は1000人以上の青年将校たちが行った。この結果、岡田啓介[1868-1952]首相と3人の閣僚が殺害され、政府の建物と通信が占拠され、東京には戒厳令が敷かれた。反乱者たちは皇軍と数日間戦った後降伏したが、彼らはしようと始めたことを完遂した。 この反乱の目的はマニフェストによると、「日本の国家構造を破壊する反逆者を根こそぎにする。この悪の影響力を破壊することにより、反乱者たちは国家構造の栄誉を高め、正義を進めることを望んでいる」。- 「長谷川がパナイ号の証拠を提供—日本海軍チーフが飛行機攻撃は意図的ではなかったと調査委員会が示したと言う—遺憾の表明を広く強調—永野[修身おさみ:1880-1947]大将は悲劇的事件が合衆国との関係を改善する役に立つと希望」(p.16) 「アンターマイアーが日本のボイコットを提唱」(p.16)

- 「90万人の日本部隊が満州と中国に」(p.16) 「ターヒューンが新聞に戦意昂揚を止めよと要求」(p.16)訳者注:ターヒューン(Albert Payson Terhune: 1872-1942)はアメリカの小説家。 「日本が中国と戦争について討議」(p.16) 「メキシコが日本漁業に関する嘆願を拒否—ロサンジェルスの組合に[日本]船団は合衆国の権益を損なわないと言う」(p.16) 「中国の危険地域(日本軍の戦闘地域の地図掲載)」(p.17) 「日本の政策は宗教から来ている—京都のニコラス司教は極東での行為は英雄崇拝から発していると言う」(p.21) 「ボイコットに警告—ニューマン博士がボイコットは日本のナショナリズムを強めると言った」(p.21) 昨日、ブルックリン倫理文化協会長のヘンリー・ニューマン博士がニューヨーク倫理文化協会で、日本製品のボイコットを組織するのは無垢な日本の人々を戦争リーダーたちに密接に結びつける危険性があると述べた。ニューマン博士は世界戦争から例をあげて、ヴェルサイユ協定後に外部の介入が起こり、ドイツとイタリアで強まった不条理なナショナリズムの例、そして、エチオピア危機で経済制裁の採用をあげた。戦争後の恐怖と不信感は世界の貿易と友好に有害な独裁政治と国家の自給自足に導いたので、日本ボイコットは逆効果になると主張した。

続きを読む第12章「日本の最悪の『問題児』(Bad Boy)」((注3), pp.268-273)

[1937年]12月13日午前10時頃、日本大使館武官のT.本田[忠雄]海軍少将が息せき切って私のところにきて、日本の旗艦出雲に一緒に行ってくれるかと懇願した。日本の第三艦隊の司令官K.長谷川[清]中将が非常に重大な件で私に会いたがっているという。 本田の車で出雲に急行した。乗船するとすぐに長谷川中将の私室に招き入れられた。海軍の中国飛行作戦長の三竝貞三少将がいた。長谷川がすぐに「我々はパナイ号を沈没させた!」と言い出した。非常に正直で率直だったが、20分質問しても、中国における海軍の最高司令官から聞けたのは、日本は謝罪し、いかなる正当な補償も払うということだけだった。 私が責任の所在を示す詳細を要求すると、長谷川は最初、三竝少将が彼自身は落ち度はないのだが、日本の遺憾の意を示すために引退すると言った。「しかし、誰がパナイ号の砲撃を命令したのか」と私が言うと、三竝少将が不注意に「陸軍のBad Boyで、海軍の落ち度ではない」と認めた。その時、私は海軍を守るための架空か匿名の陸軍司令官だと思った。松井大将が『ニューヨーク・タイムズ』特派員にお願いがある

パナイ号の爆撃に関する事実全部は2週間後まで明らかにされなかった。事実は奇妙な方法で私の元に届いた。日本の高官、その名前は事件の6年後も明らかにできないが、その人物がある日曜に私の元にやってきて、「松井大将の頼みを個人的に聞いてもらえないか」と言った。「どんな頼みか」と私は警戒して聞いた。「松井が中国の司令官でいられるようにすることだ。事態が危機的状態で彼か別の将校を召喚して退役させるところまできたのだ。大将はもし『ニューヨーク・タイムズ』が事実全部を出版したら、ニューヨークから東京に電報が行き、そうすれば、彼は権威を回復することができるかもしれないのだ」。 『ニューヨーク・タイムズ』が日本軍内の確執に無意識な参加者として使われることを許すつもりはなかったので、何の約束もしなかったが、松井の本部に行って彼が言うことを聞くことには同意した。松井大将との出会い

松井石根大将は確かに私の友達だった。全くの偶然の幸運で、私は1935年の夏に彼をインタビューし、その時彼は私を気に入って、信用してくれた。私たちが最初にコンタクトを持ったのは、上海の日本語新聞の翻訳サービスに含まれている5行項目からだ。この小さな項目に引退していた松井大将が日本に戻る途中で上海に寄ったが、汎アジア主義運動に関心があり、インドシナ、シャム、マラヤ、ビルマを回った後に来ると書いてあった。 これはストーリーになりそうだ、電報で送るストーリーではないが、郵便で送って『タイムズ』が日曜版のどこかに入れ込んでくれるようなものだった。そこで私は日本総領事館に行き、松井大将とのアポを依頼した。下級領事は時間の無駄だ、松井は全く重要な人物ではない、「もう引退しているよろよろの老人で、今は政治的趣味に時間を費やしてる人物だ」と言った。 私は松井が好きになった。彼は快く、長く興味深いインタビューをしてくれた。そして私は彼を上海クラブのランチに連れて行った。私はこの小さなか細い老人が気の毒になった。彼は100ポンド(45.4kg)もないぐらいの体重で、右腕と顔の右半分が痙攣する中風に苦しんでいる。領事館員たちはこの気持ちの良い善意の老人を無視し、冷たくあしらいさえしていると感じた。 この後、1937年の戦争が来て、上海周辺で3ヶ月間の激戦があった。揚子江谷の全日本陸軍の最高司令官に松井石根大将が任命されたという発表で、名前が似ていることに私はちょっと不思議に思った。そして、私が初めて日本軍本部に行ったとき、全能の最高司令官が1935年夏の我が小さな中風の老人の友人その人だと知った。彼が2年前に失墜していた時に私が彼に対して礼儀正しく、フレンドリーだったことが、1937年の重要なスクープ・ニュースをくれることにつながった。パナイ号事件の首謀者は橋本欣五郎大佐だ

そこで、1937年のクリスマスの週に再び松井の本部でどんな個人的願いを私が叶えることができるか知ることになった。私がパナイ号の沈没を知った日に長谷川中将が率直だったのと同じように、松井も最初率直だった。なぜなら、私たちがお茶とフランスの最高ブランディーを前に座るやいなや、松井は吐き出したからだ。M:「事態は橋本大佐が召喚されるか、私が司令官を辞め、帰国しなければならないところまで来た」。A:「蕪湖の橋本欣五郎のことですか?」M:「そう、その男だ。あいつは傲慢で反抗的で暴動的ですらある。それに彼は無知で危険だ。あいつは日本が世界中と戦うことを望んでいる、今すぐにだ!」 そして松井大将は半時間ほどの間に信じられない話、翌日たやすく検証できたことを話した。その話で、私は4編シリーズのセンセーショナルな記事を電信で送った。それは12月12日に揚子江で起こったパナイ号沈没とその他の暴虐の責任者をついに明らかにした。(中略:この後、2.26事件の記述、ここでも岡田首相が暗殺されたと誤ったままです)。 揚子江上の船全部を爆撃しろと海軍飛行隊に命じたのは橋本で、飛行隊員は英米の船もいると反抗したが、橋本が激怒した。陸軍ボートからの機銃掃射も橋本が命じたと言った。 長谷川中将は何が起こったかを知っていたが、橋本の権力が強すぎて海軍の中将さえも、たかが陸軍大佐に反対することができず、海軍が責めを負うことを認め、世界に事実を知らせるより三竝中将を犠牲にした。 松井が南京に行って勝利入城式をしたとき、橋本は招待されないのに蕪湖から現れ、松井のすぐ後ろに、白馬に乗って入城行進をした。白馬は総司令官をしのいだ。松井はこの日、橋本が日本を合衆国と英国との戦争にすぐに巻き込む行動を意図していると言った。

英米に伝えられた攘夷の日本(6-7-4-7)

パナイ号事件から1週間経過しても、『ニューヨーク・タイムズ』は第一面から詳細に報道しています。駐米日本大使がアメリカのコマーシャル・ラジオでアメリカ国民に直接謝罪したこと、その文言が議会で問題にされます。

『ニューヨーク・タイムズ』のパナイ号事件報道7日目:1937年12月19日(注1)

- 「裕仁がパネイ号の事実を知った;彼は大統領に答えるかもしれない;[日本の]文書は船が機銃掃射されたことを否定;合衆国はアメリカの権利に関する日本の明確な保証を求める—パナイ号爆撃をめぐって依然緊張状態—更なる合衆国船員死亡—青島の混乱がオーガスタ号を中国に留める」:ワシントン発、12月18日(pp.1, 38)

- 「合衆国が攻撃をリストにする—日本は発動機艇はパナイ号を機銃掃射しなかったと回答するだろう—首相は謝罪を強調—陸軍は新たな[謝罪]文に反対—上海の司令官たちは今も公式データを持っていることを否定」:AP通信、東京発、12月19日(pp.1,37, 38)

政府内の文民閣僚と軍閥閣僚との闘争

政府の中枢で文民メンバーと軍メンバーとの間で闘争があるという兆しがある。消息筋が言うところでは、陸軍と海軍は合衆国を満足させるために十分したと主張している。広田弘毅外務大臣は孤軍奮闘して、政府が軍をコントロールする努力の直近段階でさらなる譲歩を取り付けようとしていると言われている。 内閣の全閣僚が近衛首相の公邸で2時間の会議をした。広田外相は事件について、アメリカの反応を含めて詳細な報告をし、閣僚たちは心配していたという。アメリカの抗議に対する日本の回答が準備され、広田氏は内閣にその内容を説明した。この会議は水曜と木曜[12月22,23日]の内閣と裕仁天皇が臨席する大本営との合同会議に必要な準備を終えた。長谷川清中将が処罰される

第三艦隊の司令長官であり、中国における海軍作戦チーフの長谷川清中将が、パナイ号を海軍の飛行機で爆撃した結果として、他のポストへの異動のため召還させられたと報告された。消息筋によると、長谷川中将は事件の「全責任」を取ると表明した通り、辞表を提出したが、受理されなかった。他の情報によると、長谷川中将はすでに、あるいは間もなく、司令長官から静かに外されるという。- 「南京の外国人グループの役割に賞賛—包囲の間中[南京に]留まり、生命の危険に晒されながら負傷者と避難民を救助—グループは[中国人の]市当局者が逃げた後、市政を担う—グループ長はドイツ人—流れ弾による被害」:F.ティルマン・ダーディン、上海発、12月18日(pp.1, 38) 「日本は南京暴虐を抑える—いまだに続いている虐殺を止めるため最高司令部が厳しい措置—部隊の行為を認める—責任将校たちは松井を蚊帳の外に置こうとする—文民政府は狼狽—外国人は虐殺の証人—日本の希望に打撃」(p.37) 「カメラマンが撮った多くのパナイ号[爆撃の]写真—砲艦攻撃の最中の『野外演習』の後の映画とスチール写真」(p.37) 「反日組織が中国の結集を求める—蒋介石が和平交渉決裂の結果、辞任の考えを放棄する模様」(p.37) 「日本が『詳細不足』—当局者は依然パナイ号に関する報告を受けていないと主張」(p.37) 「日本はフィリピン略奪を狙っていると見られる—ケソン[大統領]の政治的対抗者、ガンシー博士が合衆国の保護の継続を求める」(p.37) 「英国は軍艦を東洋に送る計画を否定—しかし中国に移動すればかなりの艦隊になる」(p.37) 「日本は次の動きの前の停止状態—空爆は南京を越えた揚子江沿岸で広範囲に続く」(p.37) 「[日本の]内閣の計画は秘密」(p.37) [アメリカの]市民グループが日本のボイコットを要求—50組織の会見で大規模デモも提案—世界的運動を提唱—消費者は特に絹製品全てを購買しないよう要求」(p.38) 「我が国の東洋との貿易は1936年総計を越えた—特に日本が燃料、潤滑油、その他の戦争に必要なものを以前より購入」(p.39)

『ニューヨーク・タイムズ』のパナイ号爆撃報道8日目:1937年12月20日(注2)

- 「橋本大佐がパナイ号機銃掃射を命令した;1936年東京の陸軍クーデター[二・二六事件]で政治的影響力が首謀者の処罰を止めた」(p.1) 「青島の危機—日本の資産の破壊後に海軍の攻撃の恐れ—合衆国軍艦3隻が入港—港は封鎖と報道—綿工場の損失は2億5000万円」:AP通信、上海発、12月20日(p.1) 「パナイ号は機銃掃射されたと東京が認めた;駐米日本大使がラジオで謝罪—外務省スポークスマンがパナイ号撃沈前の機銃掃射を否定したことを撤回した—斎藤[駐米大使]が事件を『ショッキングな失態』と考える」:ヒュー・バイアス『ニューヨーク・タイムズ』特派員、東京、12月20日(pp.1, 18)

物議をかもした斎藤博駐米日本大使のラジオ談話

訳者注:ヒュー・バイアス特派員の記事の最後に、斎藤大使が12月19日(日曜)にワシントンからNBCラジオでパナイ号事件に関する日本政府の見解を語ったスクリプトが掲載されています。この放送に対し、上院議員が問題にし(12月20日)、また、『ニューヨーク・タイムズ』の投書欄(12月23日)に反対意見が掲載され、それに対してラジオ・プログラム製作会社の社長の反論が12月25日の投書欄に掲載されました。それらの主要点をここで紹介します。日本に報復すべきという世論も大きくなっていたような時期の論争です。12月19日:

斎藤大使のスピーチは次のように始まっています。「先週日曜日の日本海軍の飛行機による揚子江上のアメリカ砲艦パナイ号とスタンダード石油の船3隻への攻撃はショッキングな失態(shocking blunder)でした。日本政府と国民はこの不運な出来事について、言葉に表せないほどの悲しみを感じています」。この後は日本政府に代わって謝罪する、失われた命は取り返せないが、補償と今後同様の「失態」が起こらないようにあらゆる方策を取る、攻撃した責任者は処罰されるという内容です。 ただ、このスピーチの始め方が「失態」または「ヘマ」という意味の言葉を使ったことは、日本側の内輪の視点が先に来たスピーチという印象で、アメリカ人にはカチンと来るだろうなと思いました。案の定、これが取り上げられ、『ニューヨーク・タイムズ』に以下の記事が載りました。12月20日:「斎藤[駐米大使]の話が批判された—コナリーは斎藤のラジオ談話は政府から承認を得るべきだったと言った」(ワシントン発、12月20日、12月21日掲載、(注3), p.19)

テキサスのトム・コナリー上院議員は、日本大使齋藤裕が昨夜短いラジオ談話の中でパナイ号攻撃を「ショッキングな失態」(shocking blunder)と言ったことの適切性を問題にした。「このような声明を政府の部署のチェックを得ずに外国の大使が我が国の国民に直接話すというのは非常に珍しい手順だ」。12月21日:「投書欄—外交的不謹慎—その他、繰り返しを防ぐ方法」(12月21日付投書、12月23日掲載、(注4), p.20)

「市民として私は日本大使によるラジオ放送に抗議したいと思います」と始まる投書が問題視しているのは、大使の談話の最後がアメリカ国民に直接訴えている点です。12月20日に掲載されたスクリプトによると、斎藤大使は「上海の航空隊の指揮をしている海軍将校は解任され、母国に召喚されました。その他の必要なことは全て採られましたし、今後も採られますから、今後、外国人全ての安全と権益の保証が確約されます」と締めくくっています。 この文章を投書者は大使がアメリカ国民に直接保証したと読み取り、アメリカ世論に影響を与えて正式の交渉に損害を与える目的であることは明らかだと非難しています。投書者はアメリカ政府が大使に対して何かのアクションをすべきだと言っているのではないと断りながら、国務省に確かめたところでは、この放送の前に原稿が国務省の許可を得るために提出されていないと指摘します。「大使の不謹慎な行為について昨日(20日)の上院で呟かれた慎重なコメントは、国務省が『疑いなく全く立派で、本当に疲れ果てている紳士』(原文強調)に厳しく対応する気持ちはないことが反映しているかもしれません」と述べた上で、NBCラジオとコマーシャルのスポンサーは法律違反の対象だと批判します。引用している法律によると、合衆国との紛争に関して外国政府、その官僚やスパイとの通信や話を外国政府の行為か手段に影響を与える意図で放送することを禁じていると主張します。そして、放送局とスポンサーが「他国の大使が論争になっている問題についてコミュニケーションを発するために、政府の機能を奪ったのはためにもならないし、不法だ」と非難しています。12月23日:「斎藤大使のスピーチ—ラジオ・プログラムのプロデューサーが自己の見解を述べる」(12月23日付投書、12月25日掲載、(注5), p.14)

[以下は抄訳です]アメリカの商業放送スポンサー制度がヨーロッパの一部で行われているような政府の独占より望ましいかどうかについて、ここで論じるのは的外れです。我々のエナジン・ニュースリール・プログラムは商業ラジオ制度の元に運営しています。この放送をその日のニュースの鏡とするために、斎藤大使はこのプログラムに登場するよう招待されました。これは、ある程度話す新聞であり、脚色やごまかし、または改ざんは一切ありません。なぜなら、ニュースの唯一の目的は実際の当人に自らの声で自らの見解を述べてもらうことだからです。 斎藤大使の謝罪は多分アメリカ世論に影響を与える目的だったでしょう。この国の外交官が出す声明のほとんどはその意図があります。その声明が新聞で広まるにしろ、ラジオ・プログラムやスポンサー付き商業放送の一部として広まるにしろ。(中略)ヴァン・アンダ氏[12月21日付投書者]はお気づきになっていないかもしれませんが、大使の話のすぐ後に以下の声明がアナウンサーによって読み上げられました。(中略:ハル国務長官の日本宛抗議文と、アメリカ政府はまだ日本から公式の返答を受け取っていない事実) 我々のアメリカ放送システムの下では、外国大使、アメリカ政府の閣僚、あるいは国民にとって関心のある内容を話す人は誰でも、コマーシャル・プログラムに登場することによって大多数の人の耳に届きます。彼らの登場がその時間を払っている製品の推奨を意味するものではありません。(中略)日本大使の声明を彼の口を通して放送するのと、新聞で引用するのと、あるいは、ニュース映画のサウンドトラックを劇場で聞くのと、法的にも道徳的にも基本的な違いがあるとは感じていません。訳者コメント:斎藤大使のラジオ放送がアメリカ人に違和感をもって受け止められた一つの理由は、「ショッキングな失態」という表現だったようです。パナイ号事件の重大さを知れば、この斎藤大使の言動にはアメリカ人でなくとも驚きです。日本軍内部では「失態」と理解されても、被害国に対しては「見誤って爆撃してしまい、申し訳ない」という趣旨の広田外相の謝罪文にしておけば良かったのに、言葉の選択で更に事態を悪化させてしまったようです。これ以前に斎藤大使の対応で驚いたことがあります。事件発覚当初に斎藤大使がハル国務長官に謝罪に行く時の写真を見た時の違和感です。12月14日付『ニューヨーク・タイムズ』のp.18に大きく掲載されているのはハル長官のオフィスの外のソファにふんぞり返って座り、手にタバコを持ち、足を組んで、微笑んでいる斎藤大使です。キャプションは「日本大使がハルに謝罪するために待っている」というので、このボディー・ランゲージはないだろうなと思いました。 続きを読む

英米に伝えられた攘夷の日本(6-7-4-6)

南京虐殺を伝える記事と、日本軍によるアメリカ砲艦パナイ号とイギリス砲艦レディーバード号攻撃の米英の反応、日本製品ボイコット運動などが報道されます。

『ニューヨーク・タイムズ』のパナイ号事件報道5日目:1937年12月17日(注1)

日本軍は南京陥落に満足していない;平和の確立のために戦闘を続ける

- 「今日南京への正式入市—前首都は恐ろしい光景」:ハレット・アベンド、上海発、12月17日(p.1)

米国の公式報告書はパナイ号攻撃は意図的と断定

- 「パナイ号攻撃は意図的とヤーネル報告書が示す;我が国の抗議が広まる—日本はパナイ号沈没現場で犠牲者に弔砲—我が国の要求全てを受け入れると確約—しかし政府の交渉は天皇を含めず」:AP通信、東京発、12月16日(p.1)

米英艦砲撃は日本海軍が米英に恥をかかせる目的か、血に飢えた興奮状態が理由か

- 「ヤーネルが攻撃について語る」:ワシントン発、12月16日(pp.1, 4)

- 日本製品ボイコット運動(p.4)

日本軍が完全に消耗する時は必ず来る

- 「蒋介石が勝利を得るまで戦うと国民に呼びかける—抵抗の基礎は都市ではなく村々にあると言う—敵を消耗させる目的」:漢口発、12月16日(p.4)

- 「東京はボートからパナイ号を砲撃したことを否定」:東京発、12月17日(p.5)

日本は西洋の忍耐を試している

- 「日本は西洋の忍耐を試していると見られる—我々がどこまで我慢するか見るための意図的運動だと英国人は疑っている—新たな戦闘の予想—アーサー・ウィラート卿は東京の軍国主義者たちが南中国を占領すると信じる:この筆者は数年間英国外務省広報部長だった。現在は米国における『ロンドン・タイムズ』の主要特派員。著書に『英国外交政策の諸相』『英国のフロンティア』等」(p.6)

アーサー・ウィラート卿(Sir Arthur Willert: 1882-1973)、ロンドン発、12月16日

ロンドンの外交中枢が硬化する様々な理由がある。世論が益々不安になっている。労働党と保守党が英国のヨーロッパと極東に関する政策を不成功の臆病(unsuccessful timidity)と呼んでいるからだ。議会における政府支持者たちは彼らの選挙区民から、独裁と日本が英国の権利を無視することをいつまで許し続け、日本が英国の尊厳を蹂躙したい時はいつでもできることを許しておくのかと聞かれ始めている。「恐怖が外交を定めている」 史上初めて英国外交が恐怖に支配されているという印象が強まっている。これは危険で屈辱的な状況だ。フランス外交がヨーロッパの独裁者たちに、英国とアメリカ外交がアジアの独裁者仲間から脅され続けている事実は益々広く憤りを起こしている。同時に日本の中国計画に関する懸念が悪化している。この事件を調査すればするほど、現地の人間の偶発的な無責任行為の結果だとは考えられなくなっている。これらの事件は軍国主義者たちが東京で権力を握っている結果、あるいはそれを示すと信じられている。 この軍国主義者たちは二つの目的を持っていると見られている。彼らは最初に合衆国と英国の忍耐と力を試したかった;2番目に中国に対して、日本は西洋の国々を好きなようにあしらうことができると示したので、中国が西洋から援助を求めようとする必要はなく、侵入者に妥協する方が良い。最初の段階は成功に終わった。南京は占領され、蒋介石総統は内陸に追われた。北中国は広い地域が征服され、上海の外国人居留地は、東洋の混乱の海に囲まれて不満と恐怖に襲われている外国人ビジネスマンの無力な島と化している。日本の戦闘の2番目の包囲は北で彼らが獲得したものの統合強化と南への新たな攻撃が予想されている。この攻撃の主目的は、もし軍国主義者たちが思い通りにできれば、広東と香港を南京と上海でしたようにし、中国の沿岸部の戦略地点を占領して、外国貿易をできるだけ締め出し、外国から蒋介石総統に送られる供給を止めることである。「英国にとって不愉快な予想」 これは英国にとって愉快な見通しではない。広東と海岸線の攻撃は数多くの厄介な事件を起こし、英国にとって香港への脅威は上海への脅威よりずっと深刻だ。これがブリュッセル会議以降英国の態度が目立って硬化した主な理由である。もし日本がこのやり方を改善しなければ、変化がどんな形を取るかわからない。特に現在英国政府の外交の責任者たちは今までのところ、拳を使うよりは拳を握る方が上手な者たちだからだ。(中略) 英国の文書とルーズベルト大統領の天皇宛の抗議文に対する日本からの究極の返答を待っている。実際の返答が多かれ少なかれ満足いく文言だというのは当然だろうが、彼ら[日本政府]の言葉はその後続く行為と同じだろうか?『ニューヨーク・タイムズ』のパナイ号事件報道6日目:1937年12月18日(注2)

日本軍は中国人住民と南京の外国人の尊敬と信頼を得るせっかくの機会を逃した

- 「南京占領は虐殺で示された—捕虜全員殺害—日本が南京に恐怖を拡大し市民も殺害された—合衆国大使館が略奪された」:ティルマン・ダーディン、上海発、合衆国海軍艦船オアフ号にて、12月17日(p.1)

日本軍による大規模な残虐行為

「多くの市民が殺害された」 市民の殺害は広く行われた。水曜日[15日]に市内を広く歩いた外国人は、どの通りでも市民の死体を見た。犠牲者の中には老人、女性、子どもがいた。警官と消防士が攻撃の特別な対象者だった。多くの犠牲者は銃剣で殺され、その傷のいくつかは残忍で残酷だった。恐怖で走り出した者はその場で殺され、夕暮れ以降外にいる者は皆パトロール隊に殺された。多くの殺害は外国人が見ていた。 日本軍の略奪はほぼ市中全体にわたっていた。ほとんど全部の建物に日本兵が入り、度々上官の目の前で行い、何でも欲しいものを奪った。日本兵は中国人を略奪に徴用することも度々だった。食料が最初の略奪物だった。次に貴重品と役立ちそうな物だった。特に恥ずべき行為は、避難所の避難民を日本兵が集団捜索して金品も、時には身ぐるみ奪った。 アメリカ・ミッション大学病院は現金と時計を奪われた。看護婦の寄宿舎からもその他の物が奪われた。アメリカ・ジンリン大学も日本兵に侵入され、食料と貴重品を奪われた。病院とジンリン大学はアメリカ国旗を掲げて、ドアにはアメリカ大使館によるアメリカ所有を示す宣言が中国語で書かれていた。「合衆国大使の家も略奪」

合衆国大使の家までも侵入された。この侵入を大使館使用人が興奮して知らせた時、パラマウント・ニュースのカメラマン、アーサー・メンケンと筆者は大使の台所で5人の日本兵と対峙し、出て行くよう要求した。彼らは不満そうにコソコソ出て行った。彼らの略奪品は懐中電灯だけだった。多くの中国人男性が外国人に報告したのは、妻や娘の拉致と強姦だった。これらの中国人は助けてくれと訴えたが、外国人は無力だった。 捕虜の集団処刑がさらに日本人が南京にもたらした恐怖に付け加えられた。武器を捨てて投降した中国兵たちを殺した後、日本人たちは元中国兵と疑われる市民服を着た男たちを求めて市中をくまなく探した。避難地区の建物で400人の男たちが捕らえられた。彼らは50人ずつに分けて縛られ、ライフルや機関銃の日本人に挟まれて処刑地まで行進させられた。 上海に向かう船に乗る直前に、筆者は堤防で200人の男たちが処刑されるのを見た。殺害は10分だった。彼らは壁に並ばせられ射殺された。ピストルを持った数人の日本人が崩れ折れた死体の周囲を平気な様子で歩き回り、動いている体に銃弾を撃ち込んだ。この身の毛のよだつ仕事をしながら、陸軍の男たちは堤防近くに錨を下ろしていた軍艦から海軍の男たちに見るよう招いた。多数の陸軍の見物者はこの光景を非常に楽しんでいたようだ。 日本軍部隊の最初の縦隊が南門からチョンシャン通りを通って市の広場に向かって行進した時、市民の小集団が声援を送った。包囲が終わった安心感と、日本軍が平和と秩序を戻してくれるという期待があまりに大きかったからだ。今、南京では日本人に対する声援はない。 市と住民を奪うことによって、日本人は中国人の抑圧された憎しみをさらに深くし、それは何年も反日という形でくすぶるだろう。それを東京は中国から根絶するために戦うと公言している(訳者強調)。パナイ号への機銃掃射について日本国民は知らされない

- 「生存者の上海到着は悲しい—負傷者がオアフ号から巡洋艦に移動時の静寂—砲撃されたパナイ号の詳細—日本兵が砲撃前に船に来て船籍を知っていたと将校の証言—東京は新たな調査のために文書を遅らせる— 日本船によるパナイ号の機銃掃射の罪は「最も深刻」—この問題は日本では秘密」(p.1)

- 「日本の説明は異なる」(p.8)

パナイ号事件の映像の証拠

- 「攻撃の全容フィルム記録」:上海発、12月18日(p.8)

英米に伝えられた攘夷の日本(6-7-4-5)

パナイ号事件に関するアメリカ政府の厳しい抗議文は日本で報道されませんでした。上海の日本軍報道官は南京はまだ陥落していないと報告し、アメリカでは「南京地獄の4日間」という記事も報道されているのに、日本では「南京陥落祝賀パレード」に沸いています。

『ニューヨーク・タイムズ』のパナイ号事件報道4日目:1937年12月16日 (注1)

- 「日本の飛行部隊長、揚子江爆撃で失脚させられた—東京は合衆国に新たな[謝罪]文書を送る—パナイ号生存者が事件を語ったのでワシントンはより厳しい見解—ルーズベルトとハルは爆撃の正式報告書の内容次第で更なる行動を取る用意がある—合衆国と英国が協力」:ワシントン発、12月15日(p.1) 「生存者は日本の「誤爆」(原文強調)を否定—爆撃機は低空飛行だったのでパナイ号の国籍を間違えようがないと記者—別の生存者が同意—悲惨な逃亡の詳細」:AP通信、上海発、12月15日(p.1) 「海軍将官が処罰される—裕仁天皇が海軍大臣を呼ぶ—国は混乱—我が国の態度が調査される—英米統一行動の可能性低いというレポートに東京は希望を抱く」:ハレット・アベンド、上海発、12月16日(p.1)

「処罰は秘密」

7月からの戦闘勃発以来、日本の飛行士で無謀な飛行の罪に問われている者たちが処罰されたかについて、日本海軍スポークスマンは飛行士の氏名と処罰の性質や程度については海軍と陸軍の機密事項であり、明かすことはできないと言った。「しかし、何人かは処罰され、何人かは懲戒として帰国させられたことは保証します」と主張した。日本の新聞はパナイ号事件で合衆国は極東から手を引くと希望的観測

- 「第二の[謝罪]文案」:ヒュー・バイアス、東京発、12月16日(pp.1, 16)

- 「英国は東京に本当の善後策を要求—英国は東京に外国船攻撃を停止する方法は効果がなかったと指摘—ビジネスに災難—日本が罰せられなければ極東における英国の権益を破壊するという感じ方が高まる」:フェルディナンド・クーン・Jr.、ロンドン発、12月15日(p.1)

日本の新聞はパナイ号事件で合衆国は極東から手を引くと希望的観測

- 「第二の[謝罪]文案」:ヒュー・バイアス、東京発、12月16日(pp.1, 16)

- 「英国は東京に本当の善後策を要求—英国は東京に外国船攻撃を停止する方法は効果がなかったと指摘—ビジネスに災難—日本が罰せられなければ極東における英国の権益を破壊するという感じ方が高まる」:フェルディナンド・クーン・Jr.、ロンドン発、12月15日(p.1)

南京への勝利行進

- 「南京への勝利行進—明日午後、松井と長谷川が正式入市の指揮—外国人全員無事」:上海発、12月16日(p.15)

- 「日本がパナイ号のレプリカ建造を呼びかける」:東京発、12月15日(p.15)

南京:地獄の4日間

- 「南京『地獄の4日間』」:ロンドン発、12月15日(p.15)

日中戦争拡大

- 「新たに広大な地域が侵略されると中国は恐れている—漢口・広東・杭州・汕頭がすぐに攻撃されると予想—山東も危険—飛行隊が香港に近付いていると報告—爆撃機が近くを空爆」:ハレット・アベンド、上海発、12月16日(p.16) 「日本がいかに中国に食い込んでいるか」[日本軍が進出している地域の地図掲載] (p.16) 「北平は新政府を歓呼で迎える」:AP通信、北平発、12月15日

日本で報道されない事実

- 「新たな修正を考慮中」:AP通信、東京発、12月16日(p.16)

現在の日本政府には無責任な軍国主義者たちにブレーキをかける能力はない

- 「『イーデン』新聞が極東で我々の援助を依頼--『ヨークシャー・ポスト』が日本の『海賊行為』(原文強調)を終わらせるために共同行動を提案」:ロンドン発、12月15日(p.19)

- 「死者が3人に—パナイ号と石油船への攻撃で14人負傷、4人重体」:ワシントン発、12月15日(氏名掲載、p.20)

パナイ号事件に刺激されて宣戦布告の権限について議論

- 社説「ラドロー決議案」(p.26)

- 「パナイ号爆撃についてより深刻な見解」:ハル長官は記者会見で「平和を推進し、この国を戦争させない見地から、この[ラドロー]提案には賢明さも実行可能性も私には見つけることができない」と述べた。(p.19)

もう一つの満州国

- 社説「もう一つの満州国」(p.26)

英米に伝えられた攘夷の日本(6-7-4-4)

「パナイ号事件」報道3日目の『ニューヨーク・タイムズ』には南京の「30万人の市民に凄まじい数の死傷者の恐れ」という記事と共に、日本は中国を徹底的に攻撃すると読み取れる近衛首相の声明が報道されています。 武者修行 「かわいそうな奴め!お前のひどい奴隷状態の束縛を一つ一つ切ってやるからな」カートゥーン作者:レオナルド・レイヴン・ヒル(Leonard Raven Hill: 1867-1942)カートゥーンの説明:「侍姿の日本が木に繋がれて泣いている龍の姿の中国を外国[欧米]の束縛から切り離そうとしている」(Japan as a Samurai cutting the Foreign Ties from China as a crying dragon tied to a tree)出典:『パンチ』, 1935年2月6日著作権:『パンチ』のカートゥーンの著作権を所有しているTopfoto(www.topfoto.co.uk)から当サイト用のライセンスを得て掲載しています。

武者修行 「かわいそうな奴め!お前のひどい奴隷状態の束縛を一つ一つ切ってやるからな」カートゥーン作者:レオナルド・レイヴン・ヒル(Leonard Raven Hill: 1867-1942)カートゥーンの説明:「侍姿の日本が木に繋がれて泣いている龍の姿の中国を外国[欧米]の束縛から切り離そうとしている」(Japan as a Samurai cutting the Foreign Ties from China as a crying dragon tied to a tree)出典:『パンチ』, 1935年2月6日著作権:『パンチ』のカートゥーンの著作権を所有しているTopfoto(www.topfoto.co.uk)から当サイト用のライセンスを得て掲載しています。

武者修行 「かわいそうな奴め!お前のひどい奴隷状態の束縛を一つ一つ切ってやるからな」カートゥーン作者:レオナルド・レイヴン・ヒル(Leonard Raven Hill: 1867-1942)カートゥーンの説明:「侍姿の日本が木に繋がれて泣いている龍の姿の中国を外国[欧米]の束縛から切り離そうとしている」(Japan as a Samurai cutting the Foreign Ties from China as a crying dragon tied to a tree)出典:『パンチ』, 1935年2月6日著作権:『パンチ』のカートゥーンの著作権を所有しているTopfoto(www.topfoto.co.uk)から当サイト用のライセンスを得て掲載しています。

武者修行 「かわいそうな奴め!お前のひどい奴隷状態の束縛を一つ一つ切ってやるからな」カートゥーン作者:レオナルド・レイヴン・ヒル(Leonard Raven Hill: 1867-1942)カートゥーンの説明:「侍姿の日本が木に繋がれて泣いている龍の姿の中国を外国[欧米]の束縛から切り離そうとしている」(Japan as a Samurai cutting the Foreign Ties from China as a crying dragon tied to a tree)出典:『パンチ』, 1935年2月6日著作権:『パンチ』のカートゥーンの著作権を所有しているTopfoto(www.topfoto.co.uk)から当サイト用のライセンスを得て掲載しています。『ニューヨーク・タイムズ』のパナイ号事件報道3日目:1937年12月15日 (注1)

パナイ号事件については、1938年1月まで連日報道が続きますが、重要だと思う記事と社説に絞って訳します。そのほか、日中戦争に関する記事を含め、主要な記事の見出しに掲載面をページ数(p.〜)として付して紹介します。ヨーロッパの威信がこれほど打撃を受けたことはない

- 「英国は共同行動の希望を捨てた—極東における一致行動の訴えに合衆国は耳を傾けない— しかしロンドンは東京への強硬な抗議文以上のことはしないと予想される」:フェルディナンド・クーン・Jr.特派員、ロンドン発、12月14日(p.1)

日本外務省が言うことと日本軍が行うことは全く別だ

- 「抗議は厳しい—新たな攻撃に対する本当の保証と完全な賠償を要求—日本は懸念を認める—広田は補償を確約して、友好関係に傷がつかないことを望む」:ワシントン発、12月14日(pp.1, 16)

- 「合衆国政府がアメリカ戦艦と商船への砲撃に関して日本に正式に抗議した文章の全文」:AP通信、ワシントン発、12月14日(p.16)

南京の沈黙は上海を恐怖させた

- 「南京の沈黙は上海を恐怖させた—30万人の市民に凄まじい数の死傷者の恐れ—ニュースはないと日本側—首都にアメリカ人18人—蒋介石は市を失ったから中国の戦う決意は強まったと言う」:上海発、12月15日(p.16)

日本軍が米英の砲艦撤退を提案

- 「ヤーネル大将は揚子江解決として日本が提案した砲艦の撤退を禁じた」:上海発、12月14日(p.16)

- 「ローマは爆撃を最小化—イタリア人の死傷者が出たにもかかわらず、パナイ号攻撃を『事故』とした」:AP通信、ローマ発、12月14日(p.16)

- 「フランスは合衆国の行動が厳しいことを期待—繰り返される事件と謝罪に極東における白人国家の威信への脅威を見る」:パリ、12月14日(p.16)

- 「パナマのボイコットは日本からの輸入を月$100,000に減少」:パナマ発、12月14日(p.16)

近衛首相による傀儡政府設立と徹底攻撃の予告

- ●「日本は即座に合衆国に謝罪—正式の要求を受け取る前に行動—同様の文書が後に英国に与えられた」:ヒュー・バイアス、東京発、12月15日(p.17)

日本国民の謝罪

- 「東京の通りで謝罪」:AP通信、東京発、12月15日(p.17)

- ●「ライヒ[ナチス]は攻撃に『抗議』(原文強調)」:ベルリン発、12月14日(p.18)

日本の本当の利益は中国との名誉ある条件での早期の和平

- 社説「アメリカの抗議」(p.24)

英米に伝えられた攘夷の日本(6-7-4-3)

「パナイ号事件」報道2日目(1937年12月14日)の『ニューヨーク・タイムズ』にはアメリカ議会での議論と全国の新聞の社説が紹介されています。まだ日本との戦争の時期ではないという抑えた論調が大勢を占めています。

『ニューヨーク・タイムズ』のパナイ号事件報道2日目:1937年12月14日 続き(注1)

アメリカ議会での議論

- 政権が今日パナイ号事件に関する全ての議論を和らげようとあらゆる努力をしている一方で、下院の反応は個人的好みに大きく支配されていた。極端な反戦論者はアメリカ軍の部隊と船は中国の戦闘地域から撤退すべきだと言う。他の極端な意見の議員は、あらゆる所でアメリカ人は適切な方法で保護されるべきで、他国政府のテロリスト的作戦(訳者強調)に脅されることを拒否せよと言った。

- 下院議長のレイバーン氏:我々の感情がどうであれ、呟きや行動でさらなる不安や不幸を加えることはすべきではないだろう。我々が中立のまま、戦争に巻き込まれないためには、責任ある地位の我々が非常に注意し、大統領に任せるべきである。少なくとも議会が何らかの強硬手段を取る準備ができるまでは。

- 外交委員会議長、ピットマン上院議員:これは日本軍の無責任な将校たちが外国人を怖がらせ、外国軍隊を追い出そうとした意図的企みだ。彼と同じ考えの議員たちは、日本の若い将校たちがテロリスト的戦術が正当化されると感じたのかもしれない。日本政府が1つ1つの出来事について遺憾の意を表明するのは全く満足いかない。日本政府は現場の陸軍・海軍の将校たちに幅広い裁量権を与えるのが慣例だ。このような暴挙の責任は数人の上級将官にあり、彼らの名前を明らかにし、処罰すべきだ。このような処罰によってのみ、日本側は誠意を示せるし、一連の国際法違反を止めることができる。

- ユタ州のトーマス上院議員:もし日本が責任を認め、謝罪したら、合衆国にできることは何もない。間違っていたと認めた国と戦争する理由はない。

- マッカラン上院議員:我々はずっと前に中国から手を引くべきだった。[アメリカ]政府が通告したらすぐに合衆国市民は出国すべきだった。残れば、日本は全アメリカ人を危険にさらす。

- ニューヨーク州のフィッシュ下院議員:アメリカ国民はいかなる時にもヒステリカルになって、陣太鼓を鳴らす[戦争を煽る]べきではない。我々は全ての事実を[把握するまで]待つべきだ。脅しや戦争の話をして危険な状況下で火に油を注ぐようなことをしてはならない。我々は全額賠償と謝罪を要求し、極東におけるアメリカ市民の生命と財産の完全保護を主張しなければならない。我が国が軍艦10隻を中国の川、特に戦闘地域に保持していると政権を非難する時期はとっくに過ぎた。私は何度もこの行為に抗議してきた。しかし、この不幸な事件を平和的に解決する間は、我が国の船が砲火を浴びようと、威圧によろうと、撤退させるべきだと提案するつもりはない。

第19面

アメリカ各紙の社説

- ロサンジェルス「『波風を立てる』ことへの警告」

- カンサス・シティー「外務省しか話していない」、スター紙より

- アリゾナ州フェニックス「戦争について話すのは早すぎる」 アイダホ州ボイシ「戦争には不十分」

第20面

- 合衆国砲艦パナイ号乗船中の将校たち(10人の顔写真掲載)

第21面

- パナイ号76人のうち61人が救助された—砲艦の乗員1人とイタリア人作家が死亡—将校2人負傷—タンカーのヨーロッパ人船長2人と中国人乗員81人行方不明 須磨はパナイ号砲撃を「間違い」と呼ぶ—外交官は悲しみと懸念を表明—日本が損害賠償することを確信、デトロイト発、12月13日

第23面

- 東京の新聞は事件をほとんど語らない(訳者強調)—パナイ号撃沈で我々をなだめ、「不運な事件」と呼ぶ、ヒュー・バイアス、東京発、12月14日

小見出し:「深刻に認識されている」

砲艦パナイ号の撃沈はここ[東京]で英国船レディーバード号の攻撃よりずっと深刻だと認識されている。南京に残ってアメリカ市民の避難を監督していた中国の大使館書記官ジョージ・アチソン・ジュニア(George Atcheson Jr.: 1896-1947)がこの救助の作業が砲艦パナイ号への空爆で執拗に妨害されていると報告して、東京の大使館にパナイ号事件が知らされた。合衆国大使ジョセフ・C.グルーはすぐに外務省に行き、攻撃を止める命令を出すよう要求した。 その後、砲艦が明らかに南京の上流のかなり遠くで沈められたことがわかった。広田弘毅外相はすぐに遺憾の意を表明するために合衆国大使館に行った。レディーバード号への攻撃は昨日の朝、英国大使ロバート・L.クレイギー大使(Robert L. Craigie: 1883-1959)によって外相に知らされ、この件は英国軍武官のフランシス・S.G.ピゴット少将(Francis S.G. Piggott: 1883-1966)によって陸軍大臣の杉山[元:1880-1945]大将にもたらされた。杉山大将はその後代理人を英国大使館に送り、公式の遺憾表明と事件は調査中という確約をした。 午後には広田氏が英国大使館に政府代表として行き、深い遺憾の意を伝えた。夜には外務省がアメリカ砲艦への攻撃について声明を出し、日本海軍の飛行機が南京から20マイル上流に10隻以上の蒸気船を見つけ、砲撃したと説明した。後にわかったのは3隻の蒸気船はスタンダード石油会社の船で、アメリカ砲艦1隻が沈没したことだ。「日本政府はこの事件の完全な詳細を受け取っていないが、起こったことを深く遺憾に思う。広田氏が今日グルー大使を訪問し、政府に代わって痛恨の極みだと謝罪した」と述べている。 ワシントンの大使・斎藤博、南京の大使・川越茂(1881-1969)、上海の総領事・岡本季正(すえまさ:1892-1967)、上海の日本艦隊の参謀長がそれぞれ当該のアメリカ当局に遺憾の意を表明するよう指示された。海軍も昨夜この不運な出来事が起こったことに遺憾の意を表明し、海軍当局は全責任を認め、事件の対応のために適切かつ十分な方法をとるという声明を出した。第24面:社説「パナイ号の撃沈」

日本政府は揚子江上の砲艦パナイ号の撃沈とアメリカ商船3隻の攻撃とアメリカ人の人命損失の全責任を認め、謝罪し、賠償を払うと約束した。国務省が東京に送ったもう一つの要望に対する回答はどうか。今後このような「事件」(原文強調)を繰り返さないという保証である。 明白な事実は、日本軍が中国にいる限り、このような保証は紙の上に書かれた以上のものではないことだ。(中略)この件で日本が与えられる唯一の有効性のある保証は中国から日本侵略軍を撤退させ、帝国主義的冒険を清算することだ。 一方、我が国政府は現在の問題の困難さについて、市民から同情ある理解を得る資格がある。議会の議員たちが昨日提案したように、アメリカ砲艦を全部中国の海と川から撤退させ、我が国の商船と国民を揚子江流域に援助を与えずに残すと提案することは簡単だ。しかし、臆病な「中立法」でさえ、アメリカ船が全く平和的な貿易を行うことを禁じるべきとか、アメリカ市民が東洋に商人・外交官・ミッショナリーとして行くことを禁じるべきという論を主張して、政府の保護を喪失させるようなところまではいかない。 ルーズべルト政権は中国で三つの難しいことを同時にしようとしている:アメリカ国民の完全に法的な権益をできる限り守り、我々が始めたのではない戦争に巻き込まれないようにし、早期に名誉ある解決をするために影響力を発揮しようとしている。これらの目的追求のために政権に理解と支援の両方が与えられるべきだ。 続きを読む英米に伝えられた攘夷の日本(6-7-4-2)

日本軍が1937年に揚子江上のアメリカ砲艦パナイ号を撃沈し、商船複数隻とイギリス軍艦レディーバード号を砲爆した「事件」がいかに大きな衝撃を米英にもたらしたかを『ニューヨーク・タイムズ』の記事から紹介します。 日本軍の南京占領とこれらの「事件」が並列で報道されているので、日本軍による揚子江上の米英軍艦や商船の爆撃が日本軍の南京攻撃の一環だったことが読み取れます。並べられている順番に見出しを訳し、重要と思われる内容は抄訳します。

『ニューヨーク・タイムズ』のパナイ号事件報道1日目:1937年12月13日

第1面(注1)

- 合衆国砲艦、日本軍に撃沈される;死者1人、負傷者15人、54人救助、18人行方不明;英国軍艦爆撃される、船員死亡。 南京包囲される—日本は部隊が突入しているので南京陥落すぐと予想—重要門が占領される—陸空攻撃に参加するため海軍は今日到着予定。

小見出し:「中国人は勇敢さを示した」

- 中国軍の兵卒たちはまたもや、普通ならどんな兵士でも挫けるような恐ろしい罰や状況に耐えて固守する驚くべき能力を発揮した。ほとんどが無給で食事も支給されず、負傷しても治療も何もないにもかかわらず、門の周辺で日本軍にひどい代償を払わせた。 1900年[北清事変]のように、死体の山が7,000を超えるまで天津城壁を守った。1928年にも山東省済南で日本の進出に抵抗した中国兵は同じように勇敢に戦った[済南事件]。 [南京では] 一時間おきに空爆があったが、中国人は自殺的戦いを続けた。

- 旧条約はアメリカの巡視を許可;船は攻撃的任務にはなかった—条約によって揚子江上の[アメリカ]国民は守られている。 日本、責任認める—将校はパナイ号攻撃を遺憾と認める—イギリス船もターゲット—2隻は砲撃対象にされた時に飛行機を砲撃—スタンダード石油会社の2隻も同時に沈没した。

小見出し:「英国砲艦も砲撃される」「他の船は救助に急行」

第13面

- アメリカの対日本輸出は1937年に65%増加:アメリカからの輸入の急激な増加の理由は1937年前半期の生綿の大量購入。

第14面

- 負傷した司令官はニューヨーク出身—揚子江巡視に1年以上携わったヒューズとアンダースも負傷—大使館員4人も乗船—2等書記官アチソンとパクストンは極東の専門家

小見出し:「大使館員は[南京から]避難中

- 合衆国砲艦が中国で撃沈、生存者の数人(撃沈前のパナイ号と生存者の写真掲載) 合衆国砲艦が日本に撃沈される

小見出し:「ニュースがワシントンで報告される」「アチソン[書記官]からのメッセージ」「日本は外国船に警告」「他の砲艦2隻も砲撃された」

上海の日本陸軍本部は大きな不安を見せ、日本人記者や通信社がこの攻撃について東京に電報を打つことを禁じた(訳者強調)。- 広田が爆撃について合衆国に謝罪—日本の外務大臣が遺憾の意を表明するため大使館訪問—日本ではパナイ号ニュースなし パナイ号事件のニュースは日本で禁止されている(訳者強調)。

第15面

- 南京は強力な軍に入市される(「揚子江戦争地帯」の地図掲載)

小見出し:「日本側の死傷者多数」「負傷した日本の記者死亡」

- 金曜日[12月10日]に日本軍が南京の南門の狭い場所に突入しようとして中国軍の必死の抵抗にあい、6000人の死傷者が出たと、中国が主張した。日本の将校たちはこの場所では100ヤードしか進めなかったと認めた。 中日戦争は今日、日本の新聞記者の6番目の犠牲者を出した。10月22日に上海戦で負傷した上海同盟通信のKenjiro Ashizawaが死んだ。東京朝日新聞の特派員、Shoshun Ohoは今日、南京近くで彼の自動車が地雷を踏み、重傷を負った。これ以前に2人の日本人特派員が殺されている。

- 教会が中国に支援

第26面

- 時の話題:「二人の兄弟」 最近の『ヘラルド・トリビューン』の記事は松岡洋右(1880-1946)の「なぜ日本が宣戦布告なしの戦争を中国でしているのかの率直な説明」を嬉しそうに引用している。南満州鉄道総裁は日本の英語雑誌Herald of Asiaに書いている。中国は「赤い共産主義」(原文強調)がはびこっているというおきまりの非難をし、アメリカがインディアン[ネイティヴ・アメリカン]を征服し、メキシコを犠牲にして領土拡大したと嘲って帝国主義の目的をいつもの正当化に使った後、本題に入り、この戦争は死闘だと認めた。 そして、彼の論を次のたとえ話で締めくくった。「中国と日本は東亜という巨大な邸を相続した兄弟である。逆境によって二人とも貧困の極みに落とされた。ろくでなしの兄は麻薬常用者、ならず者になったが、弟は痩せているが無骨で野望に満ち、この古い邸に過去の栄光を取り戻したいと夢見ている。***弟は怒り心頭で兄を叩きのめすが、その意図は恥の思いを叩きこみ、偉大な家の高貴な伝統の誇りを思い出させ、目覚めさせることだ。多くの諍いの後、弟はついに対決の大立ち回りの決意を下した。それが現在、北中国と上海前線で荒れ狂っている戦闘だ」。

小見出し:「私は弟の番人なのか?」

この論の欠陥は指摘しないが、このたとえ話はキリスト教徒の耳には聞き覚えのあることに気づく。昔、昔、二人の兄弟が西アジアと呼ばれる偉大な邸を相続した。逆境でこの兄弟も「過去の栄光」(原文強調)の伝統にもかかわらず、「貧困の極みに落とされた」(原文強調)。この場合は弟と喧嘩したのは兄で、「恥の思いを叩きこ」(原文強調)もうとした。この話は全て『創世記』の第4章に記されている。カインとアベルの物語である。『ニューヨーク・タイムズ』のパナイ号事件報道2日目:1937年12月14日

第1面(注2)

- 合衆国は日本から完全な賠償と今後攻撃しない確約を要求;海軍将官は中国船だと思った 南京占領、日本が報道—激しい終日の戦闘の後、日本は南京市の陥落を宣言—中国はその主張に異議—侵略者は中国の中心部まで押し入ると示唆—北平[北京]に新レジーム設立 日本は心配している—英米を分断しようとする期待に対する打撃と認識—救助作業続く—イギリス砲艦がパナイ号と石油輸送船3隻の生存者の捜索:特派員ハレット・アベンド、上海発、12月14日

小見出し:「日本の自慢が引用される」「船は中国船だと思った」「91人死亡か行方不明」

*「日本の自慢が引用される」 日本が揚子江上の中国砲艦全てを沈めてやったと自慢していたので、外国砲艦を攻撃する作戦は弁解の余地がないというのが合衆国海軍の態度だと理解されている。昨日の昼にアメリカ旗艦オーガスタ号上では最高の緊張状態だった。ヤーネル(Harry E. Yarnell: 1875-1959)大将が長谷川清(1883-1970)中将の公式訪問を待っていた。記者が後に日本側から非公式に聞いたところによると、長谷川中将はヤーネル大将に、パナイ号を砲撃したのは日本の飛行機だと率直に認め、彼は「完全な個人的責任を負う」と言ったそうだ。 この言葉は多分地位を辞す意志がある、またはハラキリさえ意味するのかもしれない。外国軍とここの海軍で長い間気づいていたこと:日本陸軍と海軍の若い将校たちが完全に手におえなくなり、規律に逆らっていることだ。これが調査によって事実だと証明されたら長谷川中将が責任をとるということだろう。海軍少将本田忠雄(1888-1946)は今日インタビューの中で、パナイ号爆撃の後、飛行士たちに注意を払うよう命令したと認めた。 過去に外国船や建物を空爆した責任飛行士は罰せられると約束されたにもかかわらず、その処罰の種類や当事者の名前や処罰されたかについてさえ、中立政府[米英]は知らない。 *「船は中国船だと思った」 昨日の昼に発表された長谷川中将の本部による声明は以下のように言った。「中国兵が南京から蒸気船で逃げるという情報を得て、日本海軍の航空隊が12月11日(土曜)夜、船を追跡し爆撃した。3隻のスタンダード石油会社の船を中国船と間違えて、爆撃した。この作戦中に最も残念な事件が起こり、これらの船のそばにいたアメリカ砲艦が沈没した。これは心から遺憾に思う事件である。長谷川中将は全責任を負うために、直ちにあらゆる適切な措置をとる」。 *「91人死亡か行方不明」 パナイ号乗船中のアメリカ人商店主とイタリア人ジャーナリストが殺された。- 大統領のパナイ号に関するメモランダム(大統領署名入り文書の写真掲載) 砲艦の攻撃はイギリスを怒らせた—東京で「強い」抗議が表明された—イギリスは自国海軍もアメリカ海軍も極東で効果的に行動できなかったと悟った:ロンドン発 12月13日 アメリカ下院の意見は激しく分裂—ある議員は部隊と戦艦の召還を、他は強硬な方針を要求—爆撃は外国人を怖がらせる企てとピットマン:ワシントン発、12月13日

小見出し:「日本との貿易を攻撃」

- 天皇へ申し立て—ルーズベルトは彼の危機感を裕仁に言うよう要請—行動の指示なし—揚子江攻撃が合衆国と英国を緊密な結束に向かわせた

第16面

- ワシントンは東京に改善を求めた

小見出し:「ロンドンと見解の交換」「広田の謝罪を報告」

この状況は1898年、ハバナ港のアメリカ戦艦メイン号の沈没を思い出させる。しかし、重要な違いは日本がすぐに全面的責任を認めたのに対しスペインは拒否したこと、アメリカ世論は今激怒していないのに対し、1898年は激怒していたことである。 グルー大使は広田(弘毅:1878-1948)氏の謝罪を報告し広田外務大臣が大使館に来て、日本海軍当局がパナイ号事件の全責任を負うと述べた。[在アメリカ日本大使館]日本海軍と陸軍の武官が今日午後[アメリカ]海軍省と陸軍省を訪問し、遺憾の意と謝罪を表明した。- パナイ号事件に関して大統領と話し合いに行く[ハル長官](ホワイトハウスに向かう写真) パナイ号声明文 グルー大使は広田氏の謝罪を報告し、広田外務大臣が大使館に来て、日本海軍当局がパナイ事件の全責任を負うと述べた。[在アメリカ日本大使館の]日本海軍と陸軍の武官が今日の午後[アメリカ]海軍省と陸軍省を訪問し、遺憾の意と謝罪を表明した。

小見出し:「ハルと斎藤の話し合い」[18面にハル長官の部屋の前で待っている斎藤博(1886-1939)駐米大使の写真掲載]、「日曜[12日]夜のメッセージ」「グルーからのメッセージ」

第17面

- 戦艦の爆撃は意図的だったと救助された者たちが主張—合衆国の船には甲板の天幕に旗が描かれ、全マストにも旗が揚げられていた—4回攻撃された(AP, 漢口, 12月13日) 英国軍艦ビー号に救助された者たちが昨日のパナイ号空爆の証人として、これは間違いなく誤爆ではなく、意図的だったと今夜主張した(訳者強調)。アメリカ国旗が揚げられていた軍艦を日本の飛行機戦隊が日曜の午後1:35に続けて4回空爆した。

第18面

- 下院リーダーたちは「ジンゴイズム」[Jingoism:愛国主義、主戦論]と非難—もし行動が取られなければならないなら、パナイ号撃沈に関する全ての事実を把握しなければならないと警告—厳格な中立が求められた—ピットマンは処罰を要求—他の議員たちは合衆国が「中国から撤退すべき」と言う

小見出し:「本当に『遺憾』とボーラ」「[米中]条約違反を主張」「[アメリカ]砲艦の撤退を望む」「ヒステリーを避ける」

- 南京占領と日本が報道 日本陸軍スポークスマンは日本世論の圧倒的な声は戦闘の継続を望み

英米に伝えられた攘夷の日本(6-7-4-1)

アメリカ国務省が『平和と戦争』(1943)という文書で、1931年から1941年のヨーロッパと日本の戦争についてまとめています。その第1章を「1931-1941年の運命的な10年は日本の暴力行為に始まり、日本の暴力行為に終わった」と始めています。

新型コロナウィルス をめぐる欧米の鎖国措置

19世紀のイギリス文芸評論家アンドリュー・ラングについて紹介しようとこのサイトを始めたのですが、19世紀の日本と欧米の関係を知らなければラングの理解も不十分と思い、ペリー来航までの英米のメディア記事を通して見ようとしてきました。そして、真珠湾攻撃直前にまとめられたアメリカ国務省刊のペリー遠征の評価を見始めたところで、現実世界では新型コロナウィルス 騒ぎが起こり、現時点(2020年3月中旬)で欧米が国境を閉鎖する事実上の鎖国措置を始めたので、ペリー来航前の日本の鎖国に対する欧米の激しい非難の記事を思い出しました。 4-1で紹介した1850年8月10日号の『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』の「カリフォルニアとアジアの隣人たち」という題名の巻頭記事を読んだ時、欧米がアジアを武力攻撃してでも開国させようという「文明国」の論理に衝撃を受けました。日本は良質の金・銀・銅が豊富な国という噂が広がっていたためか、欧米に開放しないのは非文明的だという論調です。その一部が以下です。中国と日本の排他性と警戒心を最後に打ち破るのは非道徳的な手段かもしれない。しかし、その結果は、強者が弱者を征服すべき、あるいは光が闇を追い払うべきという絶対の必要性と同じに思える。この2国の排他性と警戒心はそれ自体が非道徳的であったから、物事が進む中で、彼らは不可避な罰を受けなければならない。それは、自然の偉大な道徳律に反する国すべてに天が命じたものである。1国家がうぬぼれのうちに閉じこもり、普遍的人間性の歩みや視線に対して領土を解放することを拒否する道徳的権利はない。どの国家の市民でも、一般の幸福のために制定された法律の運用から自分を孤立させることができないのと同じである。誰もが他人に何らかの義務を負っている。そして、どの国も文明の大家族内では、あらゆる他の国に対して行わなければならない兄弟としての義務がある。極東の文明はこの教訓をこれから学ばなければならない。この記事から3年後の1853-54年ペリー来航によって開国し、欧米から多くの人々が入国した結果、感染症も入ってきたことを思えば、2020年3月からの新型コロナウィルスをめぐる欧米の対応が鎖国ということを皮肉に感じます。日本では1859年にアメリカの船舶からコレラが侵入し、長崎から全国に広まり、20万人が死んだそうです((注1), p.194)。2020年3月19日の『ニューヨーク・タイムズ』の記事が「ウィルスは中国よりもヨーロッパに猛威を振るっている。これは開かれた社会の代償か?」(注2)という題名で、独裁主義的中国は国民の行動を徹底的に規制したからウィルスを封じこめたが、ヨーロッパは「行動と通行の自由、独立した意思決定に慣れた社会であり、政府は世論を心配するから、厳しい命令を出すのに慣れていないし、市民は命令に従うことに慣れていない。だから、これは開けた豊かな民主主義の中で生きることの代償を払っている」という専門家の意見を紹介しています。